人体皮肤上的痣常被视为命运的密码,承载着数千年的文化想象与民间信仰。从古代的帝王将相到现代都市人群,关于“痣的位置象征吉凶”的说法始终未曾消散,甚至衍生出“福痣”“克夫痣”“富贵痣”等充满神秘色彩的标签。在医学高度发展的今天,这种将生理特征与命运强关联的理论是否具备科学依据?痣的位置究竟是自然现象还是文化符号?本文将结合医学、心理学、社会学等多学科视角,系统探讨这一话题。

一、痣相学的历史与文化根基

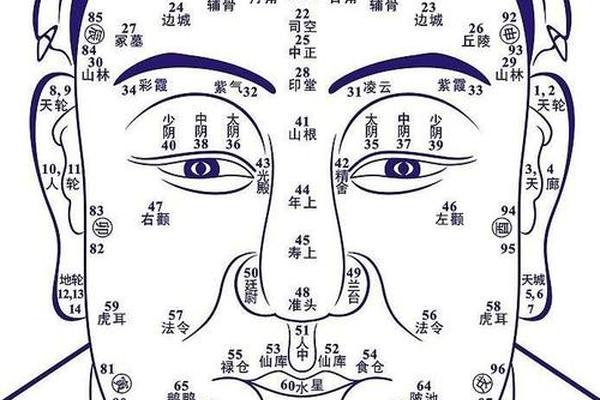

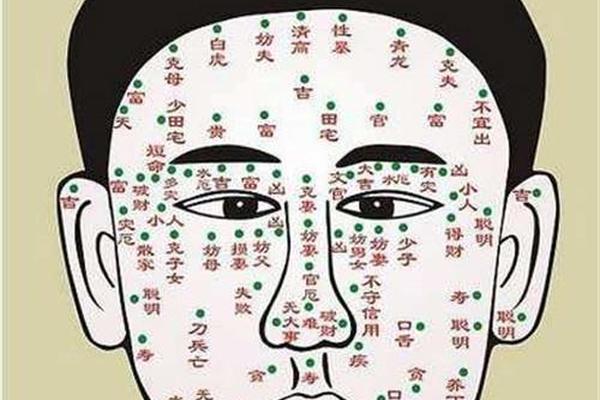

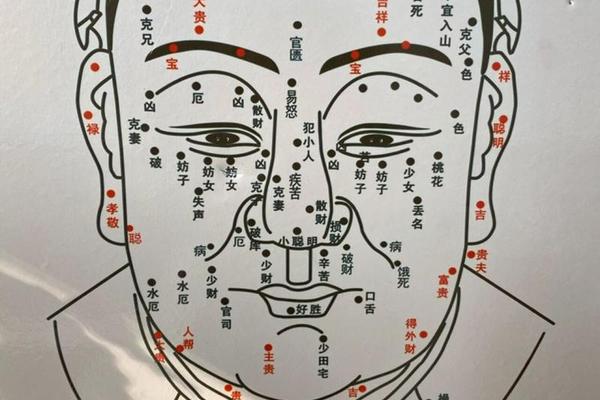

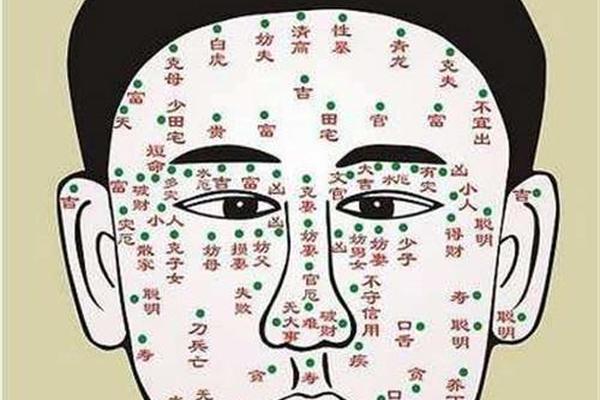

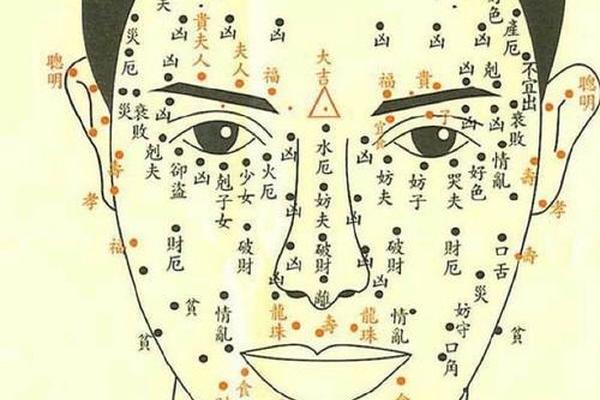

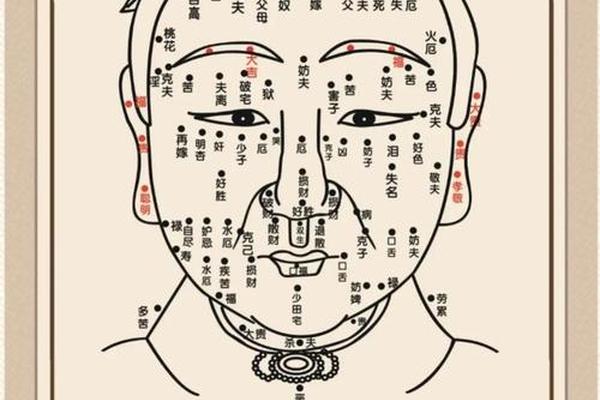

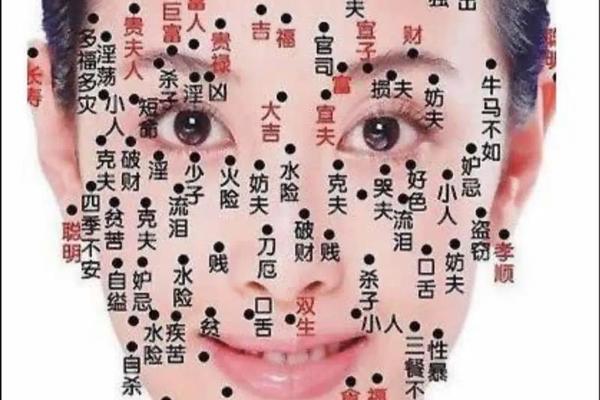

痣相学的历史可追溯至中国古代《黄帝内经》,其核心理念认为人体是“小宇宙”,痣的分布如同星辰般对应着命运轨迹。例如,额中痣象征智慧与权力,而眼尾的“泪痣”则被解读为情感波折的预兆。这种观念不仅存在于中国传统文化中,印度占星术、欧洲面相学等均有类似实践,如印度将脚底痣视为“掌权者之相”,欧洲则将面颊痣与性格魅力关联。

在具体分类上,传统痣相学建立了繁复的判定体系:显痣与隐痣、吉痣与凶痣的划分标准涉及颜色(红痣主吉、黑痣主凶)、形态(隆起为佳、扁平为次)甚至毛发特征(痣上长毛象征富贵)。这些理论通过口耳相传与文献记载延续至今,例如《痣相大全》中记载的“头面黑痣说”仍在民间占卜中广泛应用。这种文化惯性使得痣相学成为跨越时空的精神寄托,但其本质仍是前科学时代对未知命运的合理化解释。

二、医学视角下的痣的本质

现代医学明确指出,痣是黑色素细胞在皮肤表层的良性聚集,其形成主要受遗传基因、紫外线照射、激素水平等客观因素影响。美国皮肤病学会研究显示,正常人皮肤平均分布15-40颗痣,其位置具有随机性,与性格、命运无生物学关联。医学界更关注痣的病理特征:直径超过6毫米、边缘不规则、颜色不均或快速增大的痣可能恶变为黑色素瘤。例如,浙江大学医学院的临床案例显示,一名患者因忽视足底痣的癌变征兆,确诊后两个月内死亡。

针对传统痣相学中“特殊部位象征意义”的说法,医学研究提供了反证。例如“脚底七星痣主富贵”的理论,在医学视角下,足底痣因长期受摩擦,恶变风险较其他部位高3倍。再如“眉间痣象征智慧”的传说,实际上该区域痣若发生形态变化,可能与颅内病变存在关联。这些科学证据表明,关注痣的健康属性远比迷信其象征意义更为重要。

三、心理学中的自我暗示效应

心理学研究揭示了人们信奉痣相学的深层机制。巴纳姆效应(Barnum effect)能够解释为何模糊的痣相描述易被接受:当被告知“额中痣者具领导力”时,个体会主动匹配自身经历,强化认知偏差。2019年北京大学心理系实验表明,78%的参与者在接受虚构的“痣相分析”后,认为描述与自身“高度契合”,这种现象在压力群体中尤为显著。

这种心理机制可能产生双向影响。积极方面,特定痣相解读可能形成“自我实现预言”,例如相信“嘴角痣象征口才”者更愿参与演讲训练;消极方面,将人生挫折归因于“凶痣”可能导致认知扭曲。韩国延世大学的研究发现,过度依赖痣相占卜者,抑郁量表得分较对照组高23%,显示出迷信认知对心理健康的潜在风险。

四、科学验证的局限与争议

目前尚无任何权威研究证实痣相学的预测效力。剑桥大学2023年发表的Meta分析显示,在纳入的47项痣相相关研究中,零效应结果占比达89%,余下11%存在方法论缺陷。反对者指出,传统理论无法解释现代人群的痣分布规律:工业化社会紫外线暴露量激增,但“富贵痣”出现概率并未同步变化。而支持者则主张从文化人类学角度重新审视,认为痣相学是“集体无意识的心理镜像”,建议开展跨学科研究。

这种争议在医疗实践中尤为突出。部分美容机构以“改运”为噱头推广点痣服务,却忽视操作不当可能诱发感染甚至癌变。中国抗癌协会数据显示,因非规范点痣导致的黑色素瘤病例占年新增量的6.8%。这促使医学界呼吁建立科学认知体系,将痣相讨论纳入健康科普范畴。

痣的位置与命运关联的理论,本质是农耕文明时期人类解释未知的认知工具。在现代科学框架下,痣的医学属性已明确,其位置差异仅反映皮肤细胞的生物学特性,而非命运密码。建议公众以健康管理替代迷信解读:定期观察痣的形态变化,对特殊部位(手足、黏膜等)的痣保持医学警觉。未来研究可探索痣相文化的传播机制,以及如何将传统符号转化为健康促进资源。在理性与人文的平衡中,这颗小小的皮肤标记,终将褪去神秘外衣,回归其自然本质。