在血型遗传的世界里,父母血型与子女血型的关联性总能引发诸多讨论。当一位O型血父亲与A型血母亲生育出O型血子女时,这种看似"违背"常规认知的现象,实则隐藏着遗传学的精妙逻辑。从基因组合的概率到医学检测的复杂性,从社会认知的误区到罕见血型的例外,这一现象不仅揭示了生命科学的规律,也折射出人类对遗传奥秘的探索历程。

血型遗传的底层逻辑

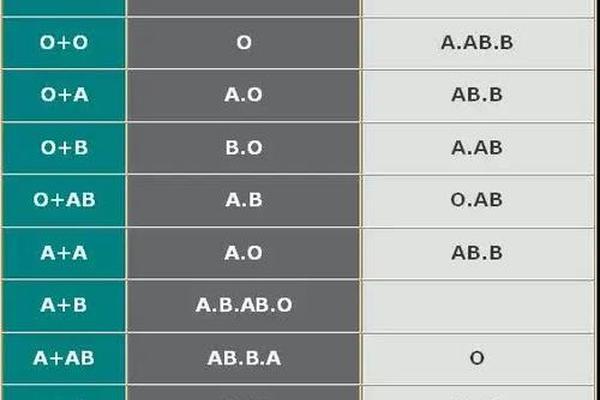

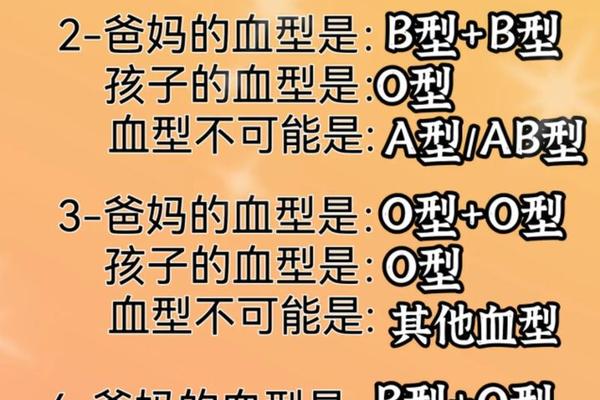

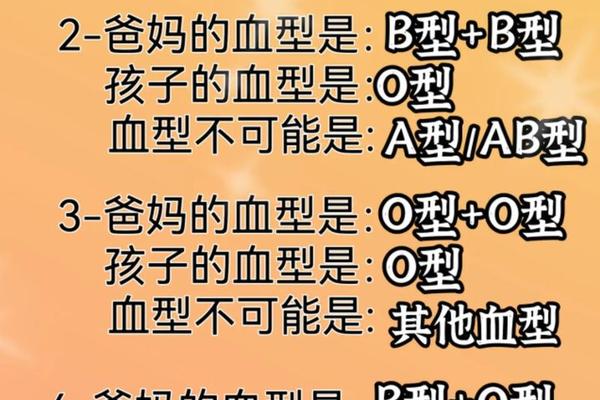

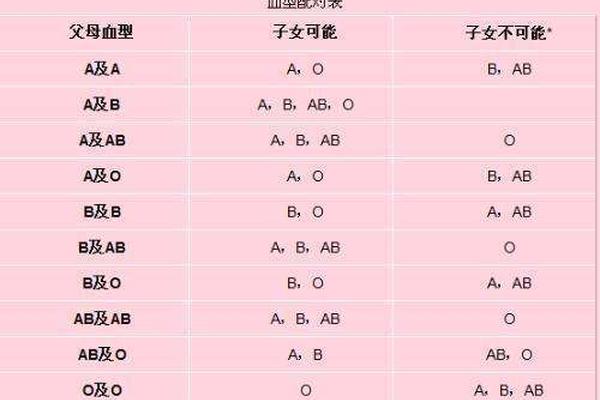

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,每个个体携带来自父母的两个等位基因。A、B为显性基因,O为隐性基因的特性,决定了A型血个体的基因型可能是AA或AO,而O型血个体只能是OO。当O型(OO)与A型(AO)结合时,子女有50%概率继承O基因形成OO型,表现为O型血;另有50%概率继承A基因形成AO型,表现为A型血。

这种遗传规律在临床实践中具有高度稳定性。日本学者对10万例新生儿血型的统计显示,O型与A型父母生育O型子女的实际概率为48.7%,与理论值的50%高度吻合。但基因表达并非绝对,德国柏林大学的研究发现,极少数情况下显性基因A可能出现表达沉默,导致AO基因型呈现O型血特征,这种概率约为0.03%。

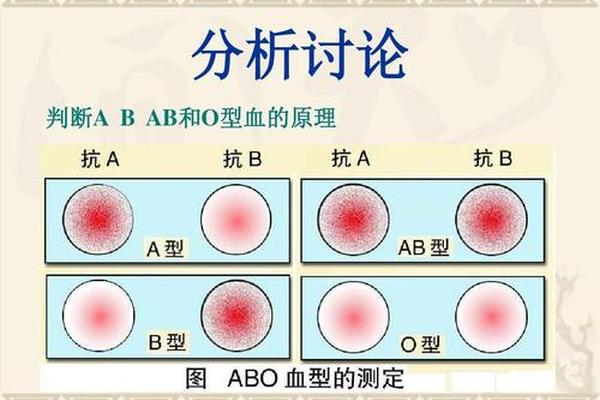

医学检测的多维验证

在临床检验中,血型判定需通过正反定型双重确认。正定型检测红细胞表面抗原,反定型检测血清中的抗体。但当遇到亚型血型时,常规检测可能出现误判。例如Ax亚型在正定型中抗原表达微弱,可能被误判为O型。2019年上海某三甲医院曾报告案例:一位基因型为AO的母亲因Ax亚型特征,在常规检测中显示为O型,其子女血型判定因此产生偏差。

新生儿血型检测更存在特殊性。胎儿期红细胞表面抗原仅发育20%-30%,出生后3-6个月才能完全表达。北京儿童医院的研究表明,约15%的新生儿在初次血型检测后出现结果修正。这要求医务人员在血型判定时需结合父母血型进行动态观察,避免过早下结论。

社会认知的常见误区

公众对血型遗传存在两大认知偏差:一是将血型匹配等同于亲子关系证明,二是忽视基因重组的影响。实际上,ABO血型系统仅能排除部分非亲子关系,如AB型父母不可能生育O型子女,但无法作为肯定依据。美国遗传学会的统计显示,在亲子纠纷案件中,单纯依赖血型判定导致的误判率高达7.3%。

文化因素加剧了认知偏差。某些地区民间流传"龙生龙凤生凤"的血型宿命论,将血型与性格、命运强行关联。日本学者在《血型与人类学》中指出,这种观念导致部分家庭出现O型子女时,产生不必要的危机。实际上,基因重组遵循随机规律,子女血型与父母差异正是遗传多样性的体现。

罕见血型的特殊影响

孟买血型的存在彻底颠覆常规认知。这类个体因缺乏H抗原,即便携带A/B基因也无法表达,常规检测显示为O型。2021年武汉协和医院接诊案例显示:一位"O型"母亲实为孟买血型携带A基因,其与A型丈夫生育的子女出现AB型表达,这种基因的隔代传递机制曾引发家庭危机。

顺式AB型则是另一特殊存在。其AB基因位于同条染色体,生育时可能传递完整AB基因或空白基因。浙江大学生物医学研究院的统计表明,我国顺式AB型人群占比约0.002%,这类家庭可能生育出"违反"常规血型规律的子女。这些罕见血型的存在,要求检测机构必须配备分子生物学检测手段。

生命科学的发展正在重塑血型认知体系。未来研究应着重于建立中国人群血型基因数据库,开发快速基因分型技术。临床实践需要建立多级复核机制,将血清学检测与基因检测相结合。公众教育方面,需通过科普消除血型决定论的认知误区,引导社会理性看待遗传规律。唯有如此,才能让血型遗传科学真正服务于人类对生命奥秘的探索。