人类血型系统由ABO和Rh两大体系共同构成。ABO系统将血液分为A、B、AB、O四型,其核心在于红细胞表面A/B抗原的存在差异。而Rh系统则以D抗原为标志,阳性(+)表示存在D抗原,阴性(-)则缺失该抗原。A+血型即ABO系统的A型叠加Rh阳性,而A-则是A型与Rh阴性的组合。这种双重分类机制在全球输血医学中具有基础性意义,例如Rh阴性仅占中国人口的0.3%-0.4%,被称为"熊猫血"。

从抗原结构看,A型血的红细胞携带A抗原,其血清含抗B抗体。Rh系统的D抗原则属于跨膜蛋白,其存在与否直接决定Rh血型。值得注意的是,A+与A-的区分完全独立于ABO系统的抗原特征,这导致两者在输血兼容性上存在根本差异。例如A-患者输入A+血液时,可能因Rh抗体引发溶血反应。

二、亚型现象的临床挑战

在ABO系统内部,A型血还存在A1、A2等亚型分化。约80%的A型属于A1亚型,其红细胞携带A和A1双重抗原,而A2型仅有A抗原。这种差异导致实验室检测时可能出现误判:A2型因抗原表达较弱,易被误认为O型;A2B型可能被误判为B型。2014年日本学者研究显示,约0.5%的常规血型鉴定存在亚型误诊风险。

血清学特征上,A1型血清仅含抗B抗体,而部分A2型血清会同时产生抗A1抗体。这种抗体在37℃时可能激活补体系统,引发急性溶血反应。临床案例显示,当A2患者误输A1型血液时,约15%的个体会出现显著溶血症状。WHO建议对输血患者进行亚型筛查,尤其是反复输血或妊娠史人群。

三、输血医学中的特殊意义

Rh阴性血型的临床管理需格外谨慎。由于Rh阴性个体接触Rh阳性血液后可能产生抗D抗体,首次输血即需严格配型。对于育龄女性而言,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能发生新生儿溶血病。统计显示,未进行抗体预防的Rh阴性产妇,二胎发生溶血的概率高达17%。

在紧急输血场景中,A-型血液的稀缺性常导致救治延误。我国建立的稀有血型互助网络显示,平均每例Rh阴性患者等待配型时间较普通血型延长3.2小时。近年基因重组技术尝试通过体外合成D抗原,但2024年临床试验显示人工抗原的免疫原性仍不稳定,尚未达到临床应用标准。

四、遗传机制的分子基础

ABO基因位于9号染色体,包含IA、IB、i三种等位基因。A型血的基因型可能是IAIA(纯合)或IAi(杂合),而Rh系统则由1号染色体上的RHD基因控制。基因测序发现,A2亚型的形成源于基因编码区单碱基缺失,导致酶活性降低80%,这解释了其抗原表达较弱的现象。

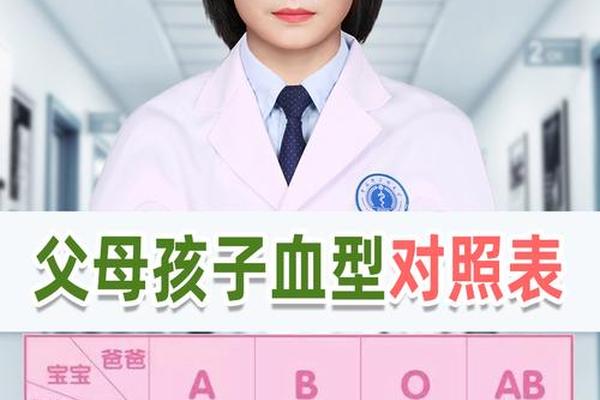

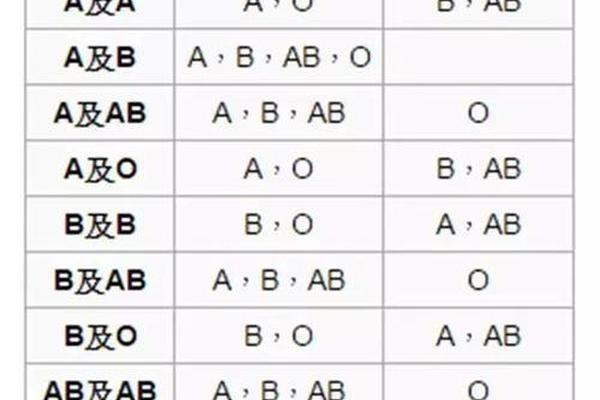

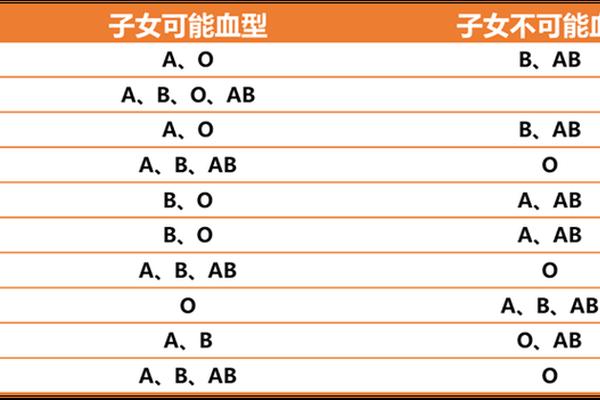

在遗传规律方面,父母均为A型时,子女可能呈现A型(75%)或O型(25%)。若父母中一方为Rh阴性(dd),则子女有50%概率遗传阴性基因。值得注意的是,东亚人群特有的RHDDEL等位基因可能造成弱D表型,这类个体在常规检测中可能被误判为Rh阴性。

五、未来研究方向展望

当前研究热点集中于三方面:一是开发快速亚型检测技术,如基于纳米抗体的即时检测芯片,可将检测时间从4小时缩短至20分钟;二是建立更完善的稀有血型数据库,我国2023年启动的"血型地图计划"已收录12.8万例稀有血型信息;三是探索基因编辑在血型转化中的应用,2024年《自然》杂志报道的CRISPR技术改造B细胞为O型的研究,为通用血源开发提供新思路。

在公共卫生层面,建议加强婚前血型筛查和孕早期抗体检测。对于A-型个体,应建立终身血型档案,并建议定期进行抗体效价监测。随着单细胞测序技术的普及,未来可能实现个体化输血方案的精准制定,最大限度降低免疫排斥风险。

总结

A型血的细分分类体现了血液系统的生物学复杂性。从ABO抗原到Rh因子,从A1/A2亚型到基因多态性,每个层面的差异都直接影响临床决策。随着分子诊断技术的发展,血型研究正从表型描述走向机制解析。未来需要多学科协作,在保障输血安全的探索突破血型限制的新型治疗策略。对于普通民众而言,了解自身血型的完整信息(如A+或A-),既是医学常识储备,更是对生命健康的主动守护。