ABO血型系统的遗传规律是高中生物教学中的经典案例,其核心由三个等位基因IA、IB和i决定。其中,IA和IB为显性基因,i为隐性基因。A型血的基因型可能为IAIA(纯合子)或IAi(杂合子),其红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体。这种显隐性关系的发现源于20世纪初卡尔·兰德施泰纳的实验,他通过红细胞凝集反应揭示了不同抗原与抗体的对应规律,为现代输血医学奠定了基础。

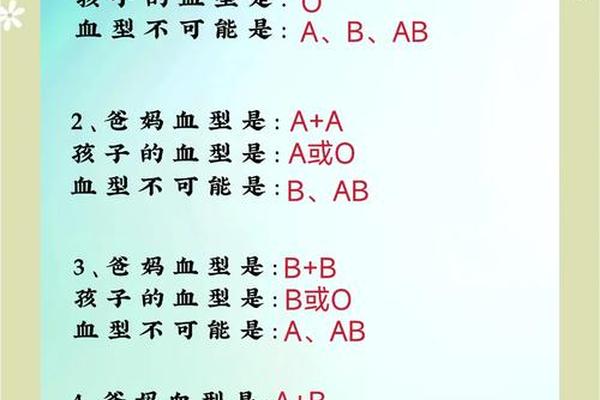

从遗传学角度看,父母血型的组合直接决定子代的可能性。例如,A型(IAi)与O型(ii)的父母,子代只能获得i基因与IA/i基因的组合,表现为A型或O型;而A型(IAIA)与AB型(IAIB)的父母,子代可能为A型(IAIA或IAi)或AB型(IAIB)。这种遗传机制不仅体现了孟德尔定律的分离与自由组合规律,也为法医学中的亲子鉴定提供了理论依据。

A血型基因检测的技术原理

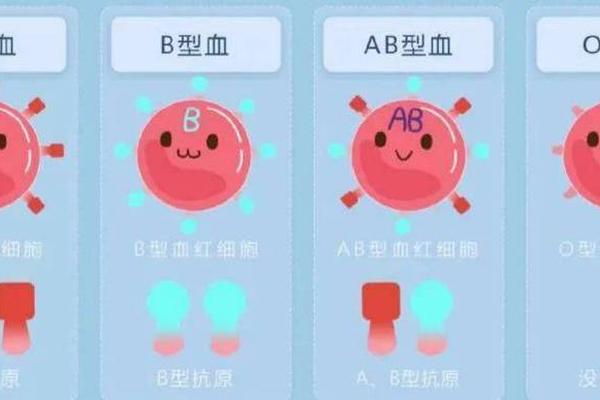

A血型的检测通常基于抗原-抗体反应的血清学方法。通过将受试者的红细胞与抗A试剂混合,若发生凝集反应则判定为A型。例如,在高中生物实验课中,学生可通过载玻片上的抗A、抗B试剂与指尖血的凝集现象直观判断血型,这种实验设计既能验证理论,又能增强学生对显隐性关系的理解。

随着分子生物学的发展,基因检测技术逐渐成为主流。通过分析DNA中IA、IB和i基因的碱基序列,可精准识别A型血的基因型(IAIA或IAi)。例如,PCR扩增结合限制性酶切技术能区分IA与i基因的差异,而全基因组测序则能揭示更复杂的亚型。相较于传统血清学方法,基因检测不受H抗原缺失(如孟买血型)的干扰,准确性更高。

基因检测在医学与法医学中的应用

在临床医学中,A血型基因检测对输血安全至关重要。若受血者为A型,供血者需排除B抗原(即选择A型或O型),否则可能引发溶血反应。基因检测还能识别罕见血型变异。例如,孟买血型(hh基因型)因缺乏H抗原而无法合成A/B抗原,易被误判为O型,此类案例凸显了分子检测在避免医疗事故中的价值。

在法医学领域,血型遗传规律常被用于亲子鉴定。若父母均为A型(IAi),其子代可能出现O型(ii),这与传统认知中的“A型父母不能生出O型子女”相矛盾,需结合基因型分析才能合理解释。2017年的一项研究指出,通过认知诊断模型构建血型遗传的学习进阶,可帮助学生理解隐性基因的传递机制,从而减少此类认知误区。

对遗传学教学的启示与挑战

高中生物教材将ABO血型作为显隐性遗传的典型案例,但教学中常忽略基因互作等复杂现象。例如,H抗原基因(FUT1)的表达是A/B抗原形成的前提,若学生仅记忆“IAi表现为A型”,可能无法理解孟买血型的特殊机制。教师需引入上位效应等拓展内容,通过家系图谱分析深化学生对多基因调控的理解。

实验教学方面,传统凝集反应实验存在操作风险(如采血感染),而虚拟3D模拟技术可提供更安全的探究环境。例如,华东师范大学开发的Omosa游戏允许学生在虚拟场景中模拟血型遗传规律,这种创新方法既能激发兴趣,又能培养科学探究能力。

A血型基因检测及其遗传图解不仅是理解显隐性关系的钥匙,更是连接基础科学与临床实践的重要纽带。从血清学凝集到DNA测序,技术进步不断拓宽其应用场景,包括精准输血、罕见病筛查及法医学鉴定。当前教育中仍存在理论与实验脱节的问题,未来需开发更多跨学科课程(如结合表观遗传学),并推动基因检测技术向便携化、低成本化发展。

建议在高中生物学教学中增加血型家系调查项目,鼓励学生通过基因检测工具分析自身血型的基因型,从而将抽象遗传规律转化为具身认知。针对孟买血型等复杂案例,可引入生物信息学分析工具,培养学生解决实际问题的能力。这一领域的深入研究,将为人类探索遗传多样性提供更广阔的视角。