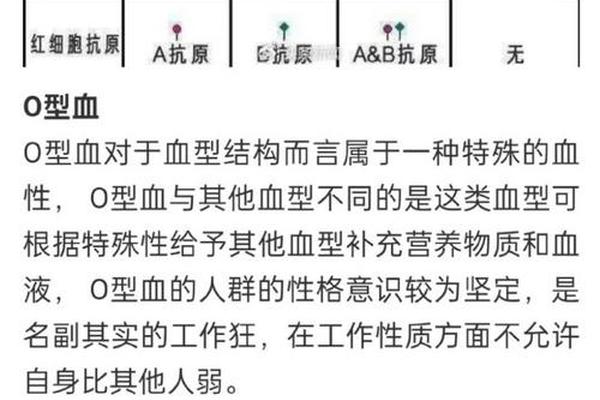

ABO血型系统是人类最早发现且临床意义最重大的血型分类体系,其核心在于红细胞表面抗原与血浆中抗体的对应关系。根据红细胞膜上是否存在A抗原或B抗原,血液被分为A型、B型、AB型和O型四种类型。其中,A型血红细胞携带A抗原,血浆中天然存在抗B抗体;B型血则携带B抗原,血浆中含抗A抗体;AB型血兼具A、B两种抗原,但缺乏相应抗体;O型血既不表达A抗原也不表达B抗原,但血浆中同时存在抗A和抗B两种抗体。

在血型鉴定中,正定型(检测红细胞抗原)与反定型(检测血浆抗体)的结合是确保结果准确的关键。例如,当某份血液样本的红细胞与抗B抗体发生凝集时,表明其红细胞表面存在B抗原,结合血浆中是否含有抗A抗体,即可判断为B型血。若同时与抗A、抗B抗体均发生凝集,则提示红细胞可能同时携带A、B两种抗原,需进一步排查AB型或特殊亚型的可能性。

二、凝集反应的形成机制

血型凝集反应的实质是抗原与抗体的特异性结合引发的免疫反应。以抗B抗体为例,其本质是IgM类免疫球蛋白,能够识别并紧密结合B型红细胞表面的B抗原,通过交联作用导致红细胞聚集,形成肉眼可见的凝块。这一过程在输血配型中尤为重要,例如将B型血输注给A型患者时,受血者血浆中的抗B抗体会迅速与输入的B型红细胞结合,引发溶血性输血反应,表现为寒战、血红蛋白尿甚至肾功能衰竭。

对于“A血型和B血型都凝集”的特殊现象,可能涉及多种复杂情况。常规ABO系统中,AB型血的红细胞因同时携带A、B抗原,会与抗A、抗B抗体均发生凝集。但若样本为O型血(无A/B抗原)却出现异常凝集,则需考虑技术误差(如试剂污染)、冷凝集素干扰或罕见的亚型血型(如孟买型)。例如,某些B亚型(如Bweak)因抗原表达减弱,可能导致正反定型不符,需通过基因检测确认。

三、异常凝集现象的临床解析

在临床实践中,血型鉴定异常可能由生物学因素或技术因素共同导致。生物学因素包括:①ABO亚型(如A2、B3等),其抗原表达量低,常规检测中可能出现弱凝集;②自身免疫性疾病患者体内存在不规则抗体,干扰检测结果;③新生儿或老年人因免疫系统发育不全或衰退,抗体效价不足。技术因素则涵盖试剂失效、离心条件不当或样本污染等,例如抗B抗体试剂若储存不当,可能产生假阳性结果。

以“血液与抗B抗体发生凝集”为例,若正定型显示抗B(+)、抗A(-),而反定型中患者血清与A型红细胞凝集(抗A阳性),则符合典型B型血特征。但若反定型出现意外凝集(如与O型红细胞凝集),需警惕存在抗H抗体或其他稀有抗体,此时需通过吸收放散试验或分子生物学检测排除亚型干扰。

四、临床意义与应对策略

准确判断血型对输血安全至关重要。对于常规ABO血型,需严格遵循同型输血原则。但在紧急情况下,O型血(无A/B抗原)可作为“万能供血者”少量输注,AB型(无抗A/B抗体)则可接受异型输血,但这种操作需权衡风险。近年来,随着基因测序技术的普及,血型基因分型已成为解决疑难血型问题的金标准,尤其适用于亚型鉴定、移植配型及产前诊断。

针对特殊凝集现象,临床建议采取阶梯式验证流程:首先重复实验排除操作误差;其次进行抗体筛查和直接抗人球蛋白试验;若仍无法明确,则需采用增强凝集技术(如酶处理红细胞)或送检基因检测。对于孕妇血型不合导致的胎儿溶血风险(如O型母亲怀有B型胎儿),需通过抗体效价监测及产前干预降低新生儿发病概率。

ABO血型系统的凝集反应机制是输血医学的基石,其复杂性体现在抗原-抗体相互作用的精密性及个体遗传多样性上。面对“A、B血型均凝集”或“抗B抗体阳性”等特殊现象,需综合运用血清学、分子生物学及临床病史分析,才能实现精准分型。未来,随着单克隆抗体技术、微流控芯片及人工智能判读系统的发展,血型鉴定将向自动化、高通量方向演进,而血型基因数据库的完善也将为个体化输血提供更全面的保障。在此过程中,临床工作者需持续更新知识体系,以应对日益复杂的血型免疫学挑战。