血型正反定型的法律依据主要来源于医学技术规范、临床操作标准和司法鉴定相关法规,以下从医学技术规范和司法实践两个角度进行说明:

一、医学技术规范与临床操作依据

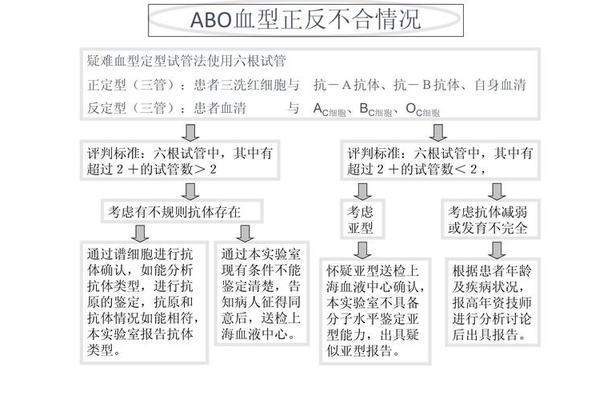

1. ABO血型检测的标准化流程

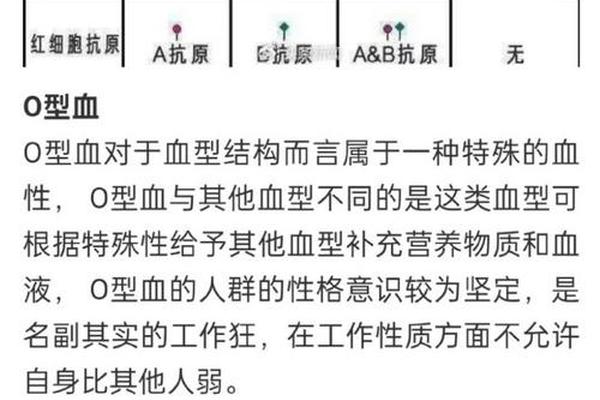

根据《临床输血技术规范》及国际输血协会(ISBT)标准,ABO血型鉴定必须包含正定型(细胞定型)和反定型(血清定型)两个步骤,且结果需一致才能确认血型。

两者结合可避免单一检测的误差,确保结果准确。

2. 反定型的必要性

反定型能发现正定型中可能忽略的问题,例如:

二、司法鉴定中的法律依据

在司法领域,血型鉴定需遵循司法部颁布的《司法鉴定技术规范》,例如:

1. 《亲权鉴定技术规范》(SF/Z JD0105001—2016)

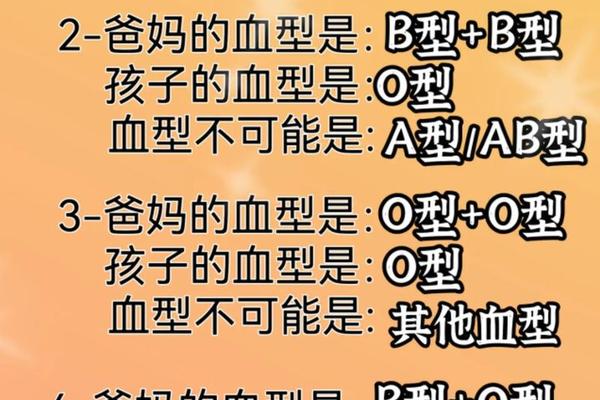

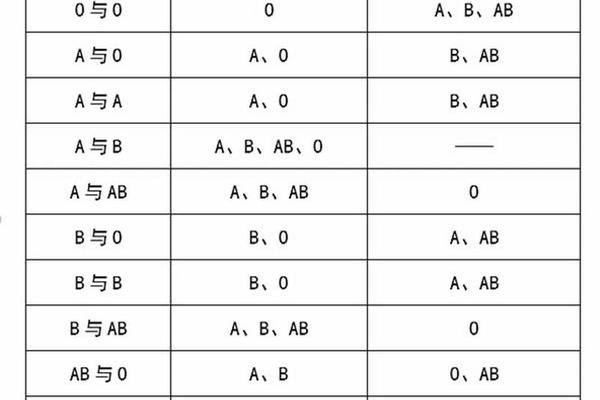

要求ABO血型鉴定必须通过正反定型验证,确保结果符合遗传规律,用于排除或支持亲子关系。例如,若父母为O型和A型,子女不可能为AB型。

2. 《法医学尸体解剖规范》(SF/Z JD0101002-2015)

在涉及刑事或民事案件的尸体鉴定中,血型检测需通过正反定型双重确认,避免因抗原抗体异常导致误判。

三、血型反定型A型的法律意义

当反定型结果为A型时,需结合正定型验证:

若两者一致,可确认A型血;若不一致,需排查亚型、疾病或技术问题(如冷凝集素干扰)。

四、法律风险与责任

1. 输血安全

错误血型鉴定可能导致溶血性输血反应,医疗机构需按《临床输血技术规范》承担责任,反定型是规避风险的关键步骤。

2. 司法争议

亲子鉴定或刑事案件中,若未执行正反定型,可能因技术漏洞导致错误结论,需承担法律责任。

血型正反定型的法律依据主要包括:

1. 临床规范(如《临床输血技术规范》)。

2. 司法鉴定标准(如司法部颁布的SF/Z系列技术规范)。

3. 医学共识(如国际输血协会指南)。

反定型作为补充验证手段,既是技术必要,也是法律要求,尤其在涉及生命健康或司法公正的场景中不可或缺。