作为人类ABO血型系统中的重要一员,A型血因其独特的抗原特征和复杂的健康关联性,始终是医学与遗传学研究的热点。全球约33%的人口属于A型血,其红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B凝集素,这种生物学特性不仅决定了输血相容性,更与疾病易感性、免疫功能甚至行为特质存在微妙的联系。随着现代医学的深入探索,A型血的神秘面纱正被逐渐揭开,其背后的科学规律也为健康管理提供了重要线索。

一、A型血的生物学基础

A型血的本质源于红细胞表面特定的糖链结构。根据ABO血型系统的分子机制,A型抗原的形成依赖于基因编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶。这种酶能将前体物质H抗原转化为A抗原,从而在红细胞膜上形成独特的糖基标志物。研究表明,A型血的抗原不仅存在于红细胞中,还广泛分布于血小板、血管内皮细胞及消化系统组织中,这解释了其与多种器官疾病的相关性。

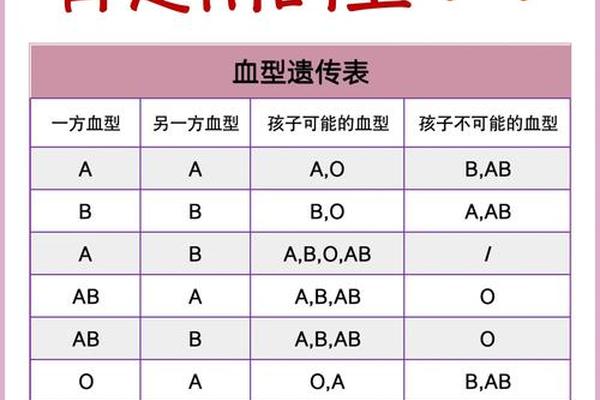

从遗传学角度看,A型血的基因型可能是AA或AO组合(A为显性基因,O为隐性)。这种遗传模式使得A型血个体的后代可能继承A或O型血,且与其他血型结合时存在复杂的遗传规律。例如,A型与O型父母所生子女中,75%可能为A型,25%为O型。这种遗传多样性为研究血型与疾病的代际传递提供了分子基础。

二、A型血的疾病风险图谱

心脑血管疾病的高危群体

多项大规模队列研究揭示了A型血与心脑血管疾病的显著关联。哈佛大学公共卫生学院对8.95万名成年人的20年追踪显示,A型血人群的冠心病发病风险较O型血高5%,而AB型血风险增幅更高达23%。这一现象可能与A型血人群的凝血因子水平有关:非O型血个体的血浆Ⅷ因子和血管性血友病因子(vWF)浓度普遍较高,这些成分的异常升高会促进血栓形成。中国阜外医院的研究进一步证实,A型血人群的低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)水平显著高于其他血型,加速动脉粥样硬化进程。

消化系统癌症的易感倾向

上海交通大学团队对18万名志愿者的长期随访发现,A型血人群的胃癌发病率较O型血高20%,结直肠癌风险亦明显上升。研究推测,A型抗原可能增强幽门螺杆菌的定植能力,而该菌正是胃癌的Ⅰ类致癌因子。A型血个体的胃酸分泌调节基因存在特异性变异,可能导致黏膜防御功能减弱,增加消化道损伤风险。

三、A型血的行为特质争议

性格假说的科学争议

日本学者古川竹二曾提出“A型血性格论”,认为A型血人群普遍具有严谨、内敛、追求完美的特质。这一理论因缺乏严谨的统计学支持而备受质疑。现代心理学研究显示,性格受遗传、环境、文化等多重因素影响,单一血型无法决定行为模式。例如,美国心理学家卡特尔对568名意大利人的调查发现,A型血与谨慎性人格的关联性仅存在于部分亚组,且效应值微弱。

社会认知的文化烙印

尽管科学证据不足,血型文化仍在东亚社会广泛流行。在日本,约50%的招聘启事会标注血型偏好,A型血常被视为“理想员工”的代名词——勤奋、细致且富有团队精神。这种文化现象反映了社会对血型的符号化解读,但其本质是简化复杂人性的认知偏差。值得注意的是,过度强调血型标签可能加剧职场歧视,甚至影响个体的自我认同。

四、健康管理的科学策略

个性化疾病筛查

针对A型血的疾病风险图谱,建议加强心脑血管和消化系统的早期监测。40岁以上人群应每年进行颈动脉超声和胃镜检查,同时定期检测血脂、同型半胱氨酸等指标。对于高血压患者,优先选择兼具抗血小板作用的降压药(如阿司匹林),可能更符合A型血的生理特点。

生活方式的针对性干预

饮食方面,A型血人群需严格控制红肉摄入(每周不超过300克),增加富含膳食纤维的蔬菜和全谷物,以调节肠道菌群平衡。运动干预则建议采用“高强度间歇训练(HIIT)”,通过短期爆发性锻炼改善脂代谢效率。哈佛大学研究发现,每周3次、每次20分钟的HIIT可使A型血个体的LDL-C降低12%。

结论与展望

A型血的生物学特性如同一把双刃剑:其抗原结构既可能增加疾病风险,也为精准医学提供了靶点。现有研究证实,A型血与心脑血管疾病、消化道癌症的关联性具有显著统计学意义,但性格特质的文化建构仍需谨慎对待。未来研究需扩大样本多样性,尤其是纳入非洲、南美等 underrepresented 族群的数据,以克服当前结论的地域局限性。探索A抗原与免疫微环境的相互作用,或能开发新型肿瘤疫苗和抗血栓药物,最终实现从“血型标签”到“个体化医疗”的跨越。对于A型血人群而言,科学认知风险、主动管理健康,才是解锁生命密码的关键。