血型的ABO系统是医学和遗传学中最基础的血型分类方式,而“O型变A型”的现象则属于血型改变的特殊情况。以下从血型变化的机制和ABO系统的本质两方面进行解析:

一、血型为何会从O型变为A型?

1. 或造血干细胞移植

当患者接受或造血干细胞移植后,供体的造血干细胞会逐步替代患者的造血系统,产生与供体一致的血细胞。例如,若供体为A型,受体的血型会逐渐转变为A型。这种改变是永久性的,因为基因层面已被替换。

2. 疾病干扰抗原表达

多发性瘤等血液疾病:这类疾病会导致血浆中异常免疫球蛋白(M蛋白)大量分泌,抑制正常抗体的产生,或包裹红细胞干扰抗原检测,表现为血型鉴定结果异常(如正反定型不符)。但基因型并未改变,只是抗原表达被暂时掩盖。

白血病:造血系统异常可能使红细胞表面A/B抗原减少,导致血型检测结果偏差,但同样属于表型变化,基因未变。

3. 检测误差或暂时性抗原变化

获得性抗原:某些细菌感染(如脓毒症)可能通过酶作用将O型红细胞的H抗原修饰为类似A或B抗原的结构,造成检测假象,但这是暂时性的。

技术误差:早期试剂灵敏度不足或操作错误可能导致血型误判,例如将弱A亚型误判为O型。

二、血型系统为何命名为ABO?

1. 发现历史

ABO血型系统由奥地利科学家Karl Landsteiner于1900年发现。他观察到不同人血液混合后会发生凝集现象,并据此将人类血型分为A、B、C(后更名为O)三类,后续补充了AB型。

2. 抗原与抗体的基础

A和B抗原:红细胞表面存在A或B抗原决定血型,O型缺乏这两种抗原,仅有H抗原(H抗原是A/B抗原的前体)。

基因控制:ABO基因位于第9号染色体,编码糖基转移酶。A基因产生N-乙酰半乳糖胺转移酶(生成A抗原),B基因产生半乳糖转移酶(生成B抗原),O基因则编码无功能的酶,保留H抗原。

3. 遗传规律

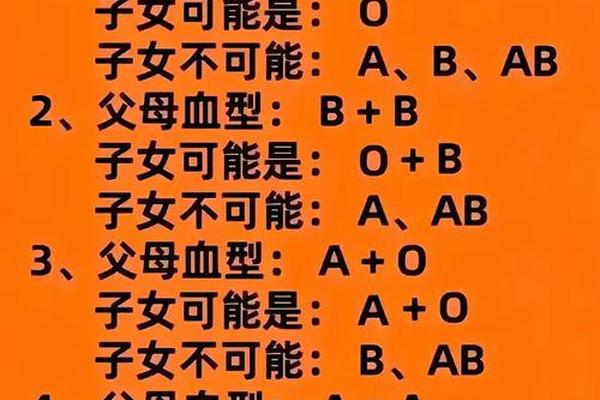

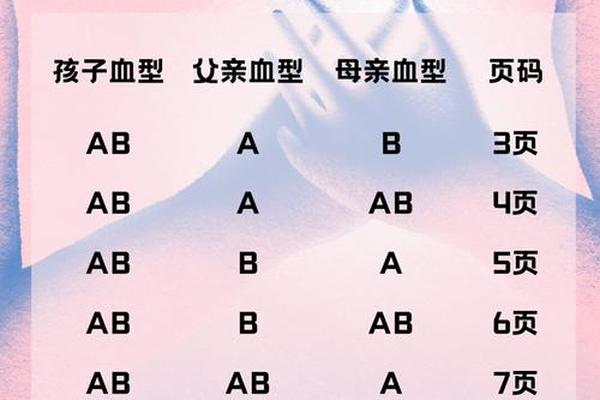

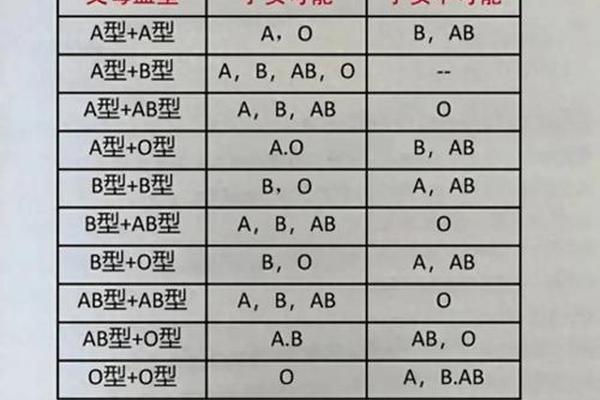

ABO血型遵循孟德尔遗传定律,父母血型组合决定子代可能的血型。例如,O型(ii)父母通常只能生出O型子女,但极罕见的孟买型(缺乏H抗原)可能因隐性基因突变导致“假O型”,实际携带A或B基因。

三、总结与扩展

血型改变的实质:多数情况下,血型变化是表型的暂时性改变(如疾病干扰或检测误差),而非基因型变化。真正的基因型改变仅见于移植等彻底替换造血系统的情况。

ABO系统的意义:作为临床输血的核心依据,ABO血型的精准鉴定至关重要。近年来,科学家通过酶技术将A/B型转换为“通用O型”的研究,为解决血液短缺提供了新方向。

若有进一步疑问(如血型基因突变的具体机制或输血安全措施),可结合具体案例或文献展开探讨。