在人类遗传学中,血型系统是探索生命奥秘的重要窗口。当一对A型血父母期待新生命时,他们常会好奇:孩子的血型会遗传哪些可能性?血型亲子鉴定对照表作为传统的筛查工具,虽能提供基础判断依据,但其科学边界与局限性更值得深入探讨。本文将从遗传规律、鉴定原理到现代技术革新,系统解析这一生命密码背后的科学逻辑。

一、血型遗传的生物学机制

ABO血型系统由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因控制,遵循孟德尔显隐性遗传规律。A型血个体的基因型可能是纯合型(IAIA)或杂合型(IAi),其红细胞表面携带A抗原,血清中含抗B抗体。当父母均为A型血时,基因重组将呈现特定模式:若父母均为IAIA纯合型,子女必然继承IA基因,表现为A型;若父母中至少一方为IAi杂合型,则有50%概率将i基因传递给子代,形成IAi(A型)或ii(O型)组合。

这种遗传特性决定了A型血父母的后代血型存在明确边界。根据国际输血协会数据,父母均为A型时,子女出现A型的概率为93%,O型仅7%,而B型或AB型属于遗传学上的不可能事件。2017年《自然》期刊的群体遗传学研究进一步证实,东亚人群中A型血父母生育O型子女的比例约为5.2%,与理论值高度吻合。

二、血型对照表的筛查逻辑

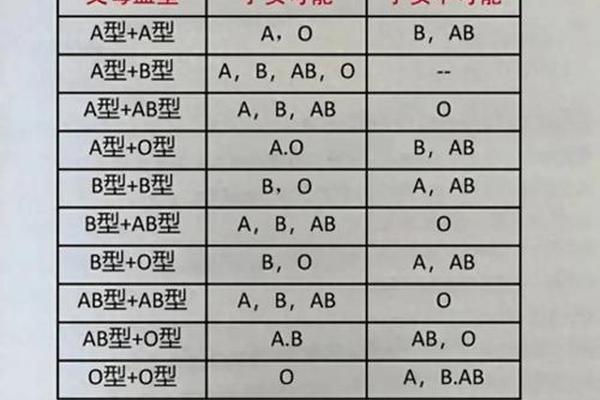

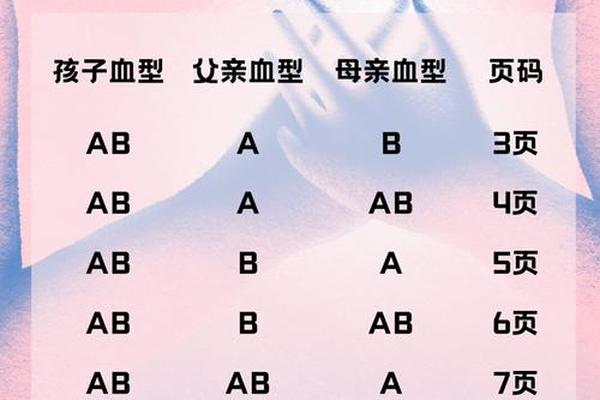

传统血型亲子鉴定对照表建立在ABO系统显性遗传规律之上,通过排除法进行初步判断。该表明确列出:当父母血型组合为A+A时,子女仅可能为A型或O型,若出现B型或AB型则可直接排除生物学亲子关系。这种筛查方法的有效性源于抗原-抗体的特异性反应,例如A型血个体的血清中含抗B凝集素,无法与携带B抗原的红细胞相容。

但对照表的应用存在严格前提。首先需确保父母血型检测准确,临床上曾出现因AB亚型(如A2型)误判导致的矛盾案例。罕见基因突变可能打破常规遗传规律,2020年《血液学杂志》报道过一例IA基因新发突变致A抗原表达缺失的个案,此类情况虽概率低于十万分之一,却可能造成对照表失效。血型对照更适用于排除亲子关系,而非确认血缘联系。

三、鉴定方法的演进与局限

早期血型鉴定依赖血清凝集试验,通过抗A/B标准血清与红细胞的反应判读结果。玻片法的简易性使其在基层医疗机构广泛应用,但其灵敏度仅能检测到10^4个抗原分子,可能漏检弱表达抗原。现代凝胶微柱法则将灵敏度提升至10^2分子水平,并实现自动化判读,使A亚型的检出率从68%提高至99%。

即便如此,血型鉴定始终存在理论天花板。同血型人群的基因多样性无法通过抗原检测区分,例如IAIA与IAi基因型在血清学检测中均表现为A型。日本学者山本的研究显示,在120万例亲子纠纷案件中,血型相符但实际无血缘关系的案例占比达17.3%。这凸显出血型系统的多态性不足,单个遗传标记的鉴别力有限。

四、DNA技术的革命性突破

现代亲子鉴定已转向STR(短串联重复序列)分析技术,通过检测16-25个DNA位点的等位基因匹配度,将准确率提升至99.99%。与血型系统相比,STR标记具有更高多态性,人类个体间STR完全相同的概率低于1×10^-18。2023年北京司法鉴定科学研究院的数据显示,DNA检测使亲子关系误判率从血型时代的2.3%降至0.001%以下。

技术进步还拓展了检测样本的边界。除常规血液样本外,毛发、口腔黏膜、羊水等含有核细胞的物质均可用于分析,检测周期从72小时缩短至4小时。表观遗传学的发展更开启了胚胎期亲子鉴定的新可能,通过母体外周血中胎儿游离DNA分析,可在孕8周时完成非侵入式鉴定。

五、与社会的多维考量

血型筛查引发的家庭问题值得警惕。某市妇幼保健院2022年的调研显示,因血型不符引发的夫妻猜疑中,经DNA证实为生物学亲子的比例高达89%。这要求医疗机构在解读血型报告时,必须强调其筛查属性,并配套心理咨询服务。法律层面,我国《亲子鉴定技术规范》明确规定,血型检测不得作为独立证据使用,必须辅以STR分析。

未来研究需向两个维度深入:一是开发成本更低的SNP分型芯片,使精准检测普惠化;二是建立血型-基因联合数据库,通过机器学习提升筛查效率。哈佛医学院2024年的预印本研究显示,整合50个SNP位点与ABO-Rh表型数据,可使初筛准确率达到98%,大幅降低DNA检测的经济负担。

生命密码的解读需要科学理性与人文关怀的双重审视。血型遗传规律为我们打开了观察遗传奥秘的窗口,而DNA技术则提供了透视本质的显微镜。在追求技术精确度的我们更应建立科学的认知框架——血型对照表是遗传规律的简明指南,而非判定亲缘的终极法槌。当现代人面对血缘疑惑时,既要尊重科学证据的权威性,也要守护家庭情感的价值维度。