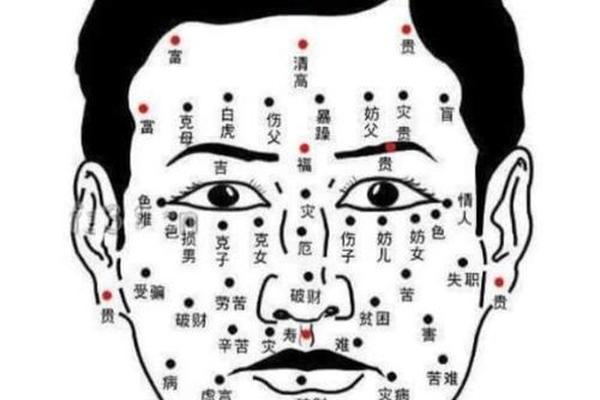

在中国传统相学文化中,面部特征的象征意义常被赋予神秘的命运解读,其中“克夫痣”作为一种特殊的痣相符号,尤其受到关注。右眼角作为面相学中“夫妻宫”与“奸门”的所在,其痣相被认为与婚姻关系、家庭运势紧密相连。这一说法虽在现代科学视角下缺乏实证依据,却在民间信仰与历史文献中形成了一套复杂的解释体系。本文将从痣相学的文化背景、右眼角痣的命理象征、痣相与婚姻的现实关联等角度,探讨这一传统观念的深层逻辑与社会影响。

一、痣相学的文化渊源与克夫概念

痣相学作为中国传统命理学的重要分支,最早可追溯至《周易》与《麻衣相法》,其核心在于通过人体痣的位置、形态与颜色,推断个体的命运轨迹。在面相理论中,“面无善痣”是基本认知,但不同位置的痣相却被赋予了吉凶两面的矛盾属性。例如,网页1指出,眼角附近的痣相与“夫妻宫”直接相关,若痣生于此区域且形态不佳(如颜色灰暗或凸起不平),则可能预示婚姻波折。

“克夫”概念的形成,与古代社会对女性命运的规训密切相关。网页15提到,克夫痣的判定常与女性“不安分”“情感不专”等道德评价挂钩,如右眼角痣被认为会削弱丈夫的事业运或健康运。这种观念实际上反映了传统性别角色中,女性需为家庭运势承担责任的思维定式。值得注意的是,部分文献(如网页41)将右眼角痣与“控制欲强”“感情压抑”等性格特征关联,暗示痣相可能通过心理暗示间接影响婚姻关系。

二、右眼角痣的命理象征解析

从面相学的空间划分来看,右眼角涉及三个关键区域:奸门(太阳穴至眼尾)、鱼尾纹(眼尾皱纹处)及子女宫(下眼睑)。网页70详细指出,奸门主夫妻情感,若此位置生痣,象征婚姻稳定性差,易因第三者介入或性格冲突导致分离;而鱼尾纹处的痣则被认为会加剧夫妻日常矛盾,特别是右侧痣相可能影响第二段婚姻。

痣相的吉凶判断还需结合具体形态。网页29提到,若右眼角痣呈圆形且色泽红润,可能反为“旺夫”之兆,但若痣体边缘模糊、颜色暗沉,则被归为典型的克夫相。网页28强调右眼角痣的“经营痣”属性,认为此处痣相可能赋予女性精明强干的性格,但这种强势在传统婚恋观中易被解读为“压制夫运”。这种矛盾性揭示了痣相学解释体系的弹性——同一位置痣相既可被赋予积极意义,也可因文化语境变化而转为负面象征。

三、痣相与婚姻关系的现实关联

从社会心理学角度看,“克夫痣”观念可能通过两种机制影响现实婚姻:其一,标签效应。网页18的民间讨论显示,被贴上“克夫”标签的女性,可能在择偶时遭遇偏见,或承受更大的家庭压力,从而间接导致婚姻紧张;其二,自我实现预言。若女性内化此观念,可能因过度焦虑而行为失调,例如对伴侣过度控制或情感疏离,最终印证“克夫”的宿命论。

现代医学研究则为此类现象提供了另一重解释。网页53指出,眼角皮肤薄且神经丰富,此处的痣可能因微循环差异影响面部表情,使人在无意识中呈现“愁苦”或“严厉”的神态,进而影响人际互动。尽管这一假说尚未得到充分验证,却为痣相学提供了一定的生物学解释路径。

四、科学视角下的理性认知

从医学角度而言,痣本质是黑色素细胞的良性增生,其形成与遗传、紫外线暴露等因素相关,与命运并无直接联系。网页41提到,90%以上的痣相学理论缺乏统计学支持,且存在地域文化差异(如西方相学中眼角痣多与创造力关联)。网页74强调,将婚姻问题归因于一颗痣,不仅忽视了个体能动性,也简化了亲密关系的复杂性。

痣相学的文化韧性仍值得关注。网页70数据显示,在部分农村地区,约34%的女性曾因痣相问题遭遇婚恋歧视。这种现象提示,传统命理观念与现代科学认知的冲突,实质是文化转型期价值观碰撞的缩影。

总结与反思

右眼角“克夫痣”的命理叙事,本质是传统文化对女性角色的规训工具。尽管现代科学已解构其神秘性,但其社会影响仍通过心理暗示与文化惯性持续存在。未来研究可进一步量化分析痣相标签对婚姻质量的具体影响,并探索通过文化教育消解偏见的路径。对于个体而言,理性看待痣相符号,聚焦情感沟通与自我成长,方是经营婚姻的核心之道。

正如网页18中一位网友所言:“命运写在掌心,而非一颗痣上。” 在科学与人文并重的今天,我们既要尊重传统文化的情感价值,更需以批判性思维破除宿命论的桎梏。