玛丽莲·梦露的“美人痣”位于其脸部右侧,靠近法令纹与嘴角之间的三角区域,具体在右唇峰外侧约0.5厘米处。这颗痣的形态呈圆形,直径约2毫米,颜色为深褐色,与她的白皙肤色形成鲜明对比,既突出又和谐。从解剖学角度看,这颗痣的位置恰好处于面部“黄金三角区”——即视觉焦点集中的区域,能自然引导视线至唇部,强化她标志性的性感红唇与妩媚笑容。

值得注意的是,这颗痣并非天生。据传记资料显示,梦露早期照片中并无此痣,其诞生源于化妆师在1950年代的一次偶然尝试。化妆师用深色眉笔在特定位置轻点,意外塑造了这一经典形象。这一细节印证了人类对“不完美之美”的追求——通过人工修饰的痣,反而成为突破标准化审美的神来之笔。

二、文化符号的演变

梦露痣的符号意义经历了从个人标识到文化图腾的转变。在16-18世纪的欧洲,痣的位置被赋予复杂的“暗语”功能:唇周痣象征热情或单身状态,鼻尖痣暗示冒险精神。梦露痣继承了这一传统,却以更直观的方式将性感具象化。其位置介于法令纹与唇角之间,法令纹代表权威与成熟,唇角象征情感与欲望,两者的交汇使这颗痣同时传递出“诱惑”与“掌控力”的双重信息。

这颗痣更成为流行文化的分水岭。1960年代后,模仿者蜂拥而至,但鲜有人能复刻其神韵。社会学家罗兰·巴特曾分析:“梦露痣的成功在于它打破了对称美学,以微小失衡激发观者的心理补偿欲望。”对比同时代奥黛丽·赫本的“无瑕美”,梦露的痣构建了一种“可接近的性感”,既满足大众对女神的想象,又保留人性化的真实感。

三、面相学的双重解读

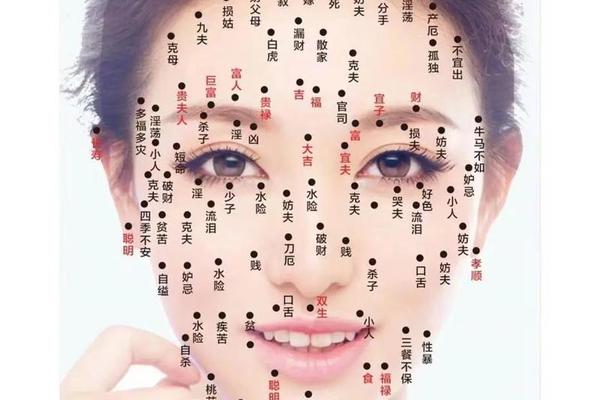

在东方面相学中,唇周痣被归类为“食禄痣”,主富贵与异性缘。具体到右唇上方,则被认为能“聚财守福”,与梦露从孤儿院女孩逆袭为好莱坞顶流的经历形成微妙呼应。西方占星学则将其视为“金星印记”,象征艺术天赋与情感丰沛——这与梦露在《七年之痒》中裙摆飞扬的经典镜头不谋而合,痣的位置恰似动态画面中的视觉锚点,将瞬间的鲜活转化为永恒记忆。

然而争议始终存在。命理学者指出,传统媒婆痣与梦露痣虽位置相近,命运寓意却截然相反:媒婆痣多位于下唇边缘,主口舌是非;而梦露痣上承颧骨“权柄位”,下启唇峰“情欲区”,形成“权色共生”的特殊格局。这种相学悖论恰折射出梦露本人的矛盾性——既是男性凝视下的性感符号,又是掌控百万美元合约的商业奇才。

四、现代审美的范式重构

梦露痣催生了“缺陷美学”的全球化浪潮。2019年韩国美妆趋势报告显示,37%的女性尝试过“人工点痣”,其中62%选择唇周位置。美容专家指出:“这颗痣的魔力在于它创造了‘第二视觉中心’,当人们注视红唇时,痣如同逗号般延伸了凝视时间。”这种设计思维已被应用于现代整形领域,例如通过微整形塑造“伪天然痣”以调整面部比例。

在数字时代,这颗痣甚至演变为虚拟形象的标准配置。Meta公司2024年发布的元宇宙形象数据库中,27%的默认女性模型在右唇上方预设痣标记。算法工程师解释:“该位置能提高面部识别系统的特征点捕捉效率,同时符合跨文化审美公约数。”从肉体到代码,梦露痣完成了从生理特征到数据符码的进化。

玛丽莲·梦露的痣,本质上是一场跨越时空的审美实验。它既是化妆刷下的偶然产物,也是集体心理需求的必然选择;既承载面相学的古老智慧,又预示科技时代的审美异化。这颗直径2毫米的色素沉积,已然成为解剖学、社会学、符号学交叉研究的绝佳样本。

未来研究可深入探索两个方向:其一,通过人工智能模拟不同位置痣的审美接受度,建立量化美学模型;其二,结合神经科学,解析“痣效应”触发多巴胺分泌的生理机制。正如艺术评论家约翰·伯格所言:“我们注视的从来不是痣本身,而是它打开的想象之门。”这颗痣的传奇,或许正是人类对“不完美的完美”永恒追寻的缩影。