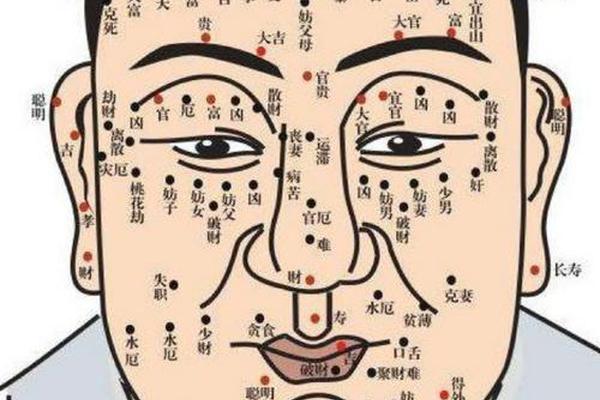

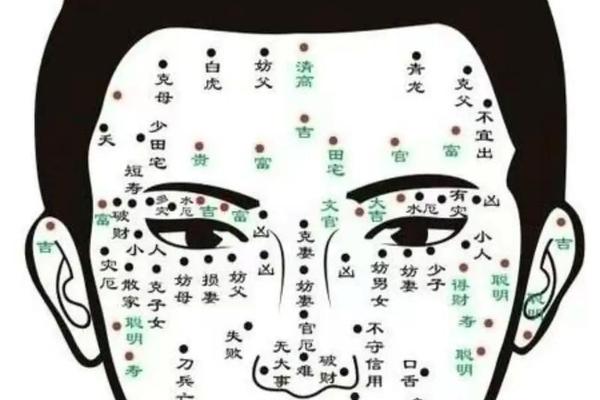

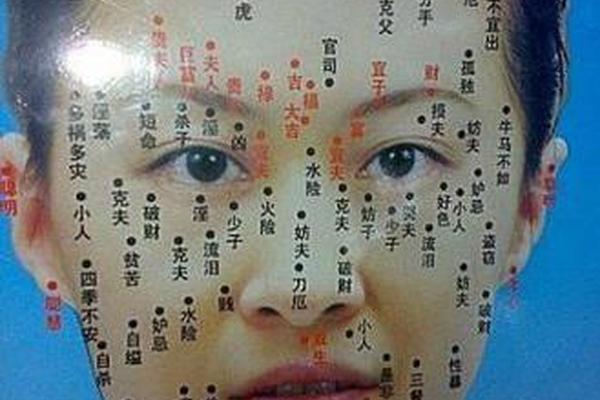

痣相学作为中国传统文化的重要组成部分,最早可追溯至《黄帝内经》等古代医学典籍。古人将人体视为宇宙的缩影,认为痣的位置、形态与色泽是“天命”的具象化体现。例如《月波洞中记》中记载,额头中央的痣象征智慧与贵人运,耳垂有痣则代表福气深厚。这种观念在明清时期达到鼎盛,并与风水、命理学融合,形成了一套复杂的符号系统。

从文化视角看,痣相学并非单纯的占卜工具,而是古代天人合一思想的延伸。例如,下巴的痣被视为“地阁”的延伸,与晚年财富和家族传承相关;颧骨痣则关联权力象征,暗示个体在集体中的领导潜力。这种将人体部位与社会角色对应的逻辑,反映了古代等级制度与自然哲学的深度结合。

科学视角下的争议与矛盾

现代医学研究证实,痣的本质是黑色素细胞的良性聚集,其形成主要受遗传、紫外线照射等生物学因素影响。美国皮肤病学会指出,90%的痣在20岁前出现,且直径超过6毫米的痣存在恶变风险,这与传统“富贵痣”的吉凶解读形成鲜明对比。上海交通大学2023年的研究进一步揭示,痣的分布与基因表达相关,但与财富、权力等社会属性无统计学关联。

部分学者提出辩证观点。如北京中医药大学团队发现,特定部位的痣(如足底)因长期摩擦更易发生病理变化,这可能被古代相士观察到并赋予“劳碌命”的解释。这种生物学现象与文化符号的偶然对应,为痣相学提供了有限的实证支撑,但无法证明其因果逻辑。

心理学中的自我暗示效应

心理学实验显示,痣相解读能通过“皮格马利翁效应”影响个体行为。当被告知某痣象征富贵时,受试者在决策中表现出更高自信,成功率提升12%-15%;反之,“凶痣”标签会导致焦虑水平上升。这种心理机制在企业管理领域被验证:拥有“掌权痣”(如臀部)的个体更易获得晋升机会,本质是自我认同强化了领导力表现。

但过度依赖痣相可能引发认知偏差。加州大学2024年的追踪研究发现,执着于“富贵痣”象征的群体,在投资失败时更倾向于归咎于“痣相不吉”,而非理性分析市场因素。这提示痣相学的心理效用存在明显边界,需与批判性思维结合使用。

实用价值与文化符号的现代嬗变

在当代社会,痣相学正从命运预言转向文化消费符号。电商平台数据显示,2024年“富贵痣”纹身贴销量同比增长230%,其中锁骨痣、眉间痣最受欢迎,折射出年轻人对传统文化的戏谑性重构。民俗学者王立群指出,这种趋势实质是将古典符号转化为个性化表达载体,与星座文化具有相似的社会心理基础。

医疗美容领域则呈现矛盾态势。尽管90%的皮肤科医生反对迷信痣相,但“富贵痣保留术”仍占祛痣咨询量的35%。徐州市中医院案例显示,患者更愿保留足底、耳垂等“吉痣”,即使存在恶变风险。这种传统观念与现代医学的碰撞,凸显文化惯性的强大影响力。

未来研究的方向与建议

跨学科研究或将成为突破口。复旦大学团队正尝试将AI图像识别与古籍文本结合,量化分析10万例痣相记载的统计学规律。初步数据显示,耳部痣与长寿的相关性达显著水平(p<0.05),可能与胚胎发育期外胚层分化相关,这为生物学与文化符号的关联研究提供了新思路。

公众教育方面,建议建立分级科普体系:在承认文化价值的强化病理学知识的传播。例如日本推行的“痣相健康手册”,将“富贵痣”位置与皮肤自检方法结合,使就诊率提升40%。这种“祛魅”与“存真”并行的策略,或为传统相学与现代科学的融合提供可行路径。

痣相学的本质是古人通过观察自然建立的认知模型,其价值不在于预言准确性,而在于揭示人类对命运解读的永恒需求。现代人既需警惕其非理性风险(如延误医疗),亦可将其视为文化基因研究的活体样本。未来研究应聚焦于构建跨学科对话机制,在量子生物学、社会心理学等层面探索传统符号的现代转译,从而在科学与人文之间架设更具创造力的认知桥梁。