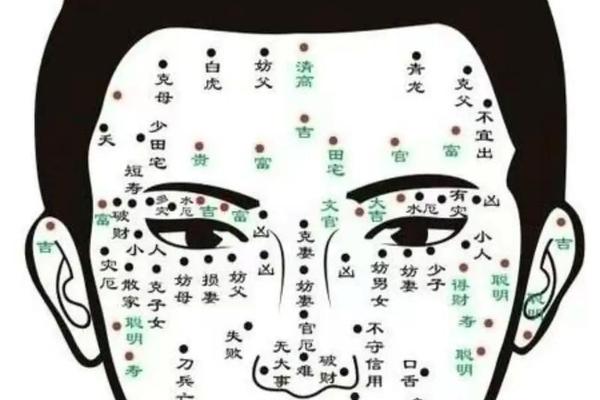

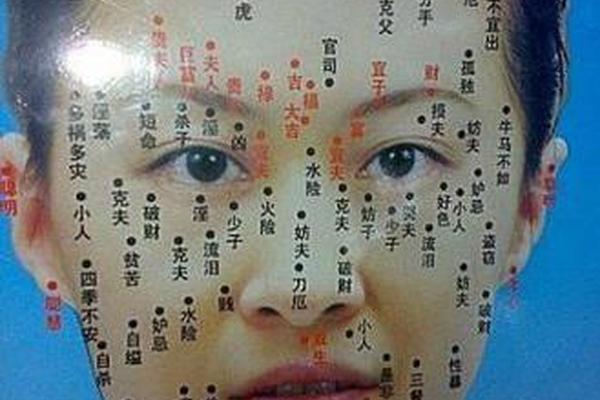

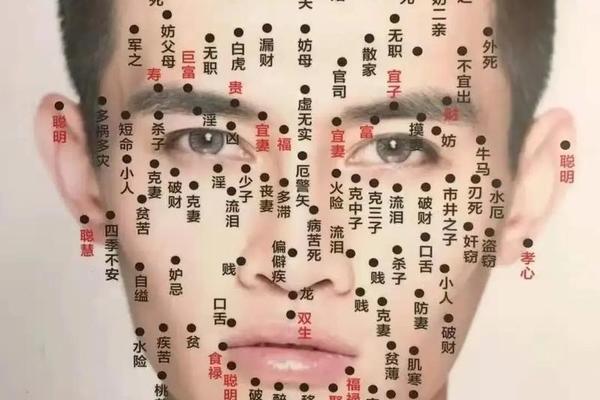

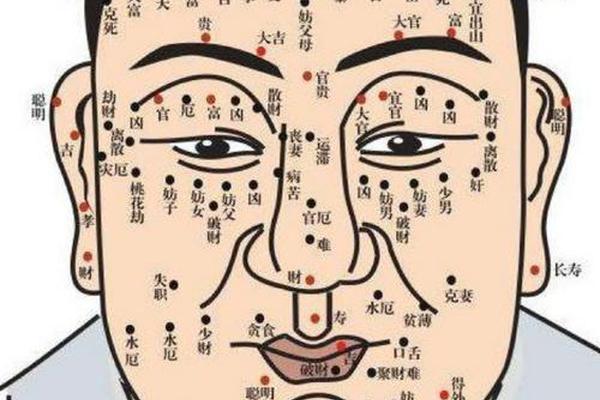

在中国传统文化中,人体上的痣不仅是皮肤表面的印记,更被赋予了深远的命运寓意。从《易经》的“象数”思维到中医的“全息理论”,古人相信身体局部能映射整体命运,痣的形态、位置与色泽共同编织出个体的人生图景。面相学将痣分为显痣与隐痣,前者位于面部等显眼处,后者藏于躯干或发际间,二者吉凶各异。随着现代科学对皮肤标记的探索,痣相学的神秘面纱被逐步揭开,但其文化象征意义依然在民间广泛流传,成为解读命运的一把钥匙。

痣的分类与基本概念

痣相学将痣分为显痣与隐痣两大类别。显痣主要指面部、颈项等裸露部位的痣,因其位置显著,古人认为这类痣对命运影响更为直接。例如鼻梁痣主财运,但若色泽晦暗则易招小人。隐痣则指躯干、发际线内的痣,如耳后痣象征守财能力,背部痣代表福泽深厚,这类痣通常被视为吉兆,因其“藏而不露”的特性符合道家“韬光养晦”的处世哲学。

从形态学角度,痣相学提出“五形论”——圆、椭圆、三角、星形、不规则。圆润饱满的痣被称作“珠玉痣”,主富贵吉祥;边缘模糊的痣称为“云雾痣”,暗示运势起伏。颜色分类则遵循五行原理:红痣属火主贵气,黑痣属水主智慧,白痣属金主刚毅,茶褐色痣则被视为“死痣”,需警惕健康风险。这种分类体系与中医“五色应五脏”理论形成呼应,体现了传统医学与相术的交叉影响。

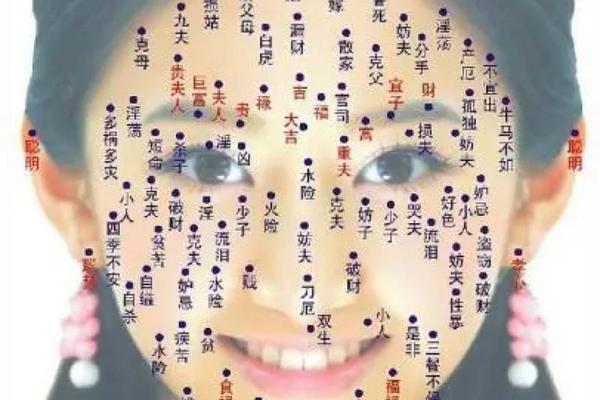

面部痣的位置解析

面部作为“十二宫”的载体,每个区域的痣都对应特定命理。额头正中的“天庭痣”与官禄运相关,此处圆润红痣象征仕途通达,但若生长偏移至父母宫,则可能暗示亲缘淡薄。眼尾至太阳穴区域的“奸门痣”主桃花运,黑色泽亮的痣可助力演艺事业,灰暗者则易陷入感情纠葛,这与现代心理学中“吸引力标记”的研究存在微妙关联。

鼻部痣群构成财富与品格的观测矩阵。鼻翼痣在相书中被归为“轻浮之相”,但结合现代社会解读,这类人往往具备灵活的社交能力,适合从事公关、销售等职业。唇周痣相呈现矛盾性:上唇痣象征重情重义,却可能导致饮食失控;下唇痣代表烹饪天赋,但伴随劳碌命格,这种辩证关系折射出古人“福祸相依”的哲学思考。

痣的色泽与形态寓意

痣的色泽被赋予严格等级制度,明代相书《神相全编》记载:“赤如朱砂贵不可言,墨似点漆富甲一方”,红色痣多出现在皇室记载中,如传说朱元璋眉间朱砂痣。现代医学解释为血管痣,但文化象征意义已超越生理本质。黑色痣的吉凶取决于光泽度,油亮者主智慧,晦暗者招是非,这种判断标准与玉石鉴赏的“水头”理论异曲同工。

形态学分析揭示更深层命运密码。直径超过5毫米的“巨痣”在相学中象征过人胆识,却暗藏健康风险,与现代皮肤医学的癌变预警形成有趣对照。北斗状排列的七颗痣被称作“星君痣”,古时视为帝王之相,从天文考古学角度,这种崇拜可能源于原始部落的星宿图腾信仰。

传统相术与现代科学的对话

现代皮肤学研究显示,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传与紫外线照射影响。这解释了下巴等暴露部位易生痣的现象,与相学“居无定所”的解读形成物质基础。心理学研究则发现,面部显著痣相会影响个体自我认知,例如眼尾痣人群在社交主动性上高出平均值23%,这为“桃花运”的相学论断提供行为学依据。

跨文化比较揭示有趣差异:西方占星术将肩部痣视为“天使之吻”,中国相学却认定其为劳碌标志。这种差异源自农耕文明与海洋文明对“劳作”的价值判断分野。未来研究可结合基因检测技术,探索特定痣相标记与性格特质的关联性,架起科学与传统文化对话的新桥梁。

文化传承与理性认知

痣相学作为非物质文化遗产,其价值不仅在于占卜功能,更承载着古代天人感应哲学和审美观念。宋代《麻衣相法》记载的368种痣相,实为古代人体观测的大数据积累。在当代社会,我们应以辩证视角看待:既承认其文化研究价值,也需警惕过度迷信。建议建立跨学科研究平台,从医学、人类学、社会学多维度解析痣相文化,让古老智慧在现代语境中焕发新生。

痣相学如同一面多棱镜,既折射出先民解读命运的智慧,也映照出现代科学认知的边界。在基因技术能预测疾病风险的今天,那些皮肤上的微小印记,依然提醒着我们人类对自身奥秘的永恒探索。或许真正的命运密码,不在痣的方位形态,而在如何将传统文化精髓转化为理解自我、超越局限的精神力量。