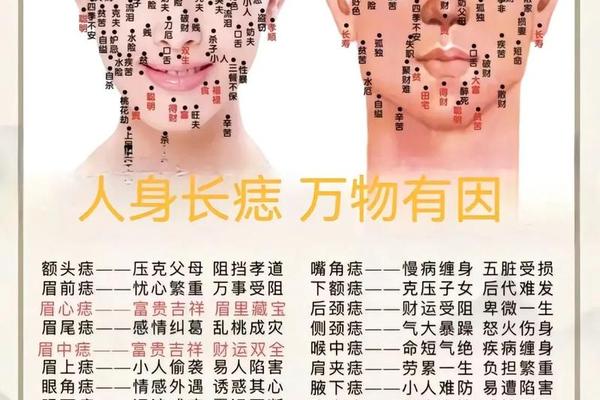

在面相学中,面部侧面的痣相体系具有独特的文化意涵。古人认为,痣的位置与形态是“上天垂相”,既反映个体命运,又与健康、性格密切关联。例如,右脸颧骨痣被视为不宜合伙经营的象征,而右眼角外侧的“奸门痣”则暗示婚姻易受第三者干扰。传统体系通过《应痣歌诀》等口诀,将面部侧面划分为额头、鼻梁、颧骨、耳后等关键区域,每个区域对应身体部位与社会关系,形成“信息同步”的解读逻辑。

从解剖学角度看,侧面痣相的“善恶”标准常与痣的色泽、形状相关。传统理论强调“黑如漆、赤如泉、白如玉”为吉痣,若色泽晦暗或边缘模糊则多主凶兆。例如,耳后有痣若呈黑亮饱满状,象征“暗藏财”,但若颜色浑浊则可能预示破财风险。这种对形态的细致观察,体现了古代相学对自然规律的朴素认知。

性别差异与痣相的象征分化

面部侧面痣相的解读存在显著的性别差异。女性右脸痣相多与家庭、情感关联,如右额头痣代表“远嫁他乡”,右眼下痣则暗示多愁善感与子女操劳。男性则以颧骨、鼻翼等区域为核心,例如颧骨痣象征肺功能问题或易被横刀夺爱,鼻翼痣则与财运波动相关。这种分化源于古代社会对男女社会角色的固化认知,女性痣相更侧重婚姻,男性则偏向事业与健康。

值得注意的是,某些位置对两性具有共通寓意。如耳前痣均主“判断失误”,眉内痣则象征热心公益。现代研究认为,这种共性可能与神经分布或激素水平对皮肤色素的影响有关。例如,眉内痣的“善心”特质或与眉部肌肉活动频繁导致的黑色素沉积相关,但其科学解释仍需进一步验证。

现代视角下的痣相再解读

当代医学研究表明,侧面痣相的部分特征可能具有病理预警价值。例如,鼻翼痣与肠胃疾病关联、下巴痣提示肾虚风险等,与中医“内外相应”理论不谋而合。德国医学界曾发现,颧骨痣人群的肺部疾病发生率较常人高17%,侧面印证了传统“颧骨应肺”之说。这些发现为痣相学提供了科学化研究的切入点。

过度依赖痣相判断命运已被证明存在风险。临床数据显示,反复激光点痣可能刺激细胞恶变,尤其是摩擦频繁的耳后、颧骨等区域。现代观点强调,痣相分析应结合医学检查,如不对称、快速增大的痣需警惕黑色素瘤。这种理性态度既保留了文化传统,又规避了盲目迷信的弊端。

科学对待痣相的实用建议

对于侧面痣相的处理,需平衡美学需求与健康管理。若痣位于易摩擦部位(如耳后、颧骨),或出现颜色不均、边缘扩散等现象,建议通过手术彻底切除并做病理检测。从命理角度,传统认为“吉痣宜藏”,可通过发型或妆容修饰;而色泽晦暗的痣则可借助激光祛除,但需避免反复刺激。

日常养护中,防晒是关键措施。紫外线会加剧痣的色素沉积,尤其对鼻梁、耳廓等突出部位影响显著。保持情绪稳定有助于减少内分泌紊乱导致的痣相变化,这与传统“心相影响面相”的观点形成呼应。

面部侧面痣相体系是传统文化与人体科学的交叉领域,其价值不仅在于命运预测,更在于提供健康预警与文化认知的独特视角。未来研究可深入探索痣相与基因表达、器官功能的关联机制,同时建立跨学科数据库,量化分析痣的位置、形态与疾病发生率的相关性。对于公众而言,理性看待痣相,兼顾科学防护与文化传承,方能实现“知命而不惑”的智慧境界。