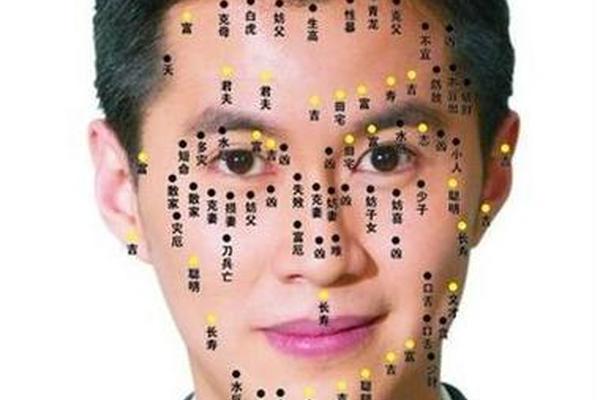

在中国传统面相学中,眼皮的痣被赋予了丰富的文化内涵。古人认为,“相由心生”,面部每一寸肌肤的细微变化都与命运息息相关。眼皮作为“田宅宫”与“子女宫”的延伸区域,其痣相既关联家庭关系,又暗示情感走向。例如,上眼皮的痣常被解读为居无定所的漂泊之兆,而下眼皮痣则多与子女运势紧密相连。这种将生理特征与命运联结的思维方式,既体现了古代医学与哲学的朴素统一,也反映了社会对个体生命轨迹的深层观察。

从文化象征角度,眼皮痣的吉凶判断遵循“形色兼备”的原则。优质痣需色泽光润、形状饱满,如漆如墨;若晦暗浑浊,则被视为凶相。这种审美与的双重标准,暗示了古人对内外和谐统一的追求——外在形态的“美”与内在品格的“善”被置于同等重要的地位。

二、上眼皮痣的多元面相解析

上眼皮痣在相学中被称为“妖痣”,其特殊位置对应着复杂的性格特征。面相学指出,此处有痣者往往具有双重性格:一方面表现出超凡魅力与交际手腕,另一方面却暗藏心机与不稳定性。男性上眼皮痣被视作克妻之相,易导致夫妻关系紧张;女性则可能通过强势性格压制丈夫,形成特殊的家庭权力结构。

从现代心理学视角观察,这种面相特征或许与微表情的潜意识表达相关。上眼皮频繁的眨动使痣的位置成为视觉焦点,无形中强化了对他人的心理暗示。部分研究认为,此类人群在职场中更易获得领导关注,但也可能因过于自我引发人际冲突。

三、下眼皮痣的运势密码

下眼皮痣涉及“子女宫”的相学领域,其位置差异产生截然不同的命理解读。右眼下痣多预示为儿子操劳,左眼下痣则关联女儿运势,这种“男右女左”的划分体系,折射出传统社会对性别角色的固化认知。现代相学家补充指出,泪堂痣(即靠近内眼角的痣)可能反映情绪压抑,长期的心理压力会通过皮肤色素沉淀显现。

医学研究为此提供了新的观察维度。下眼睑皮肤厚度仅0.5毫米,频繁的肌肉运动使此处的痣更易受到摩擦,从医理角度看,这确实增加了细胞变异风险。这种生理特性与相学中的“劳碌命”解读形成微妙呼应,揭示传统文化中隐含的医学智慧。

四、医学视角下的风险警示

现代皮肤科学提出ABCDE判断法则:不对称(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6毫米(Diameter)、隆起变化(Elevation)是恶性病变的五大信号。临床数据显示,眼周黑色素瘤占面部皮肤癌的7%-9%,其中30%病例源自原有色素痣恶变。

手术治疗需要兼顾功能与美学。对于侵犯睑缘灰线的痣,显微外科技术可实现98%的完整切除率,同时利用眼睑皮肤延展性进行精细缝合。值得注意的是,相学中的“吉痣”若符合医学恶变指征,仍需优先考虑健康风险,这体现了传统智慧与现代科学的辩证关系。

五、科学认知与文化传承的平衡

在信息时代重审眼皮痣相,需建立多维认知框架。人类学研究显示,74%的面相特征解读包含可验证的行为学规律。例如“上眼皮痣者善变”的论断,可能与多巴胺受体基因差异导致的性格特质存在关联。这种跨学科研究为传统文化注入了科学活力。

建议建立“三位一体”的认知模式:首先通过皮肤镜进行医学评估;其次结合心理学测评理解行为倾向;最后参考相学智慧完善自我认知。未来研究可聚焦于建立痣相特征与基因表达的相关性模型,推动传统文化与现代医学的深度对话。

总结与展望

眼皮痣相作为连接医学、社会学与文化的特殊载体,既承载着古人观察世界的智慧结晶,又面临着现代科学的检验与革新。在珍视文化遗产的我们更需以科学精神去伪存真。建议公众定期进行皮肤检查,对持续变化的痣相保持警觉,在文化解读与健康管理之间寻求平衡。未来的研究方向可探索人工智能在痣相分析中的应用,通过大数据比对建立更精准的预测模型,让古老智慧在科技赋能下焕发新生。