在数字技术深刻重塑生活方式的今天,传统相术与现代科技的碰撞催生出诸多创新应用,"点痣相师"类图像处理软件的兴起便是典型例证。这类工具通过AI算法与图像编辑技术,不仅实现了虚拟点痣的美容功能,更将千年痣相文化转化为可交互的数字体验,在满足人们对容貌管理需求的也折射出传统文化在数字时代的传承嬗变。

一、技术原理与功能实现

这类软件的核心技术依托于计算机视觉与图像分割算法。通过卷积神经网络(CNN)对人体面部特征进行精准识别,系统可定位皮肤表面的色素沉积区域。如高光谱成像技术研究显示,黑痣在640nm波长下具有独特的光谱特征,这为算法区分痣与色斑提供了科学依据。在实际应用中,软件会结合边缘检测与颜色空间转换技术,如将RGB图像转换为HSV色彩模型,从而精确分离目标区域。

功能实现层面,用户可通过层级化交互界面完成点痣操作。以醒图APP为例,其提供0.1mm精度的笔触调节,支持透明度渐变与皮肤纹理融合算法,确保处理后的痣点既自然又不破坏原图质感。部分进阶软件还整合了AR实时预览功能,用户移动手机即可观察不同位置虚拟点痣的立体效果,这种动态交互极大提升了用户体验的真实感。

二、文化符号的数字化转译

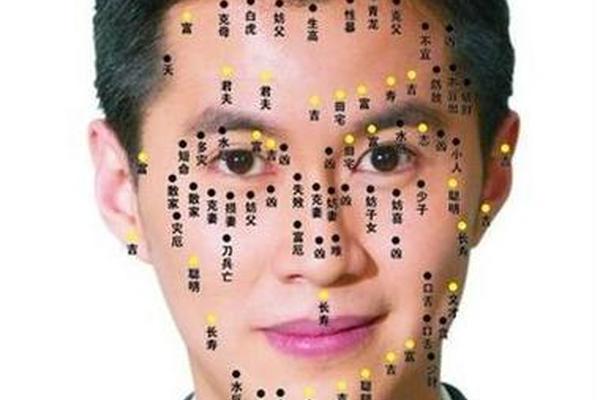

软件设计深层映射着传统痣相文化的数字化重构。山根、夫妻宫等相学概念被转化为可视化界面元素,用户在点痣时会收到"桃花运增强"或"事业运提示"等传统文化解读。这种转译并非简单复制,而是通过游戏化设计实现文化传播——某软件将《麻衣相法》中的108颗命理痣转化为可收集成就系统,用户每完成一次虚拟点痣即可解锁相应运势卡牌。

这种数字重构也引发学术讨论。民俗学者指出,软件将"天庭饱满吃官饭"等相学谚语转化为交互提示,实质是构建了传统文化的新型叙事场域。但科技研究者提醒,过度强化命理关联可能导致认知偏差,建议软件增加"相学文化科普"模块,平衡娱乐功能与文化传播责任。

三、用户行为的心理图谱

在容貌焦虑与自我呈现双重驱动下,用户行为呈现显著特征。调研数据显示,18-25岁女性用户占比达73%,她们多在深夜使用软件模拟不同痣相容貌。这种行为既包含对传统相术的好奇探索,也暗含对现实美容决策的谨慎预演——有用户连续尝试27种痣位组合后,才最终决定实际点痣位置。

深层心理机制研究表明,虚拟点痣过程本质是自我认知的重构实验。当用户将"克夫痣"改为"旺夫痣"时,不仅改变数字形象,更在心理层面完成命运自主权的象征性获取。这种心理补偿效应解释了为何该类软件在二线城市下沉市场具有更高活跃度。

四、产业发展与挑战

市场呈现专业细分趋势:既有专注面相研究的"紫微点痣"类工具,也有整合医美服务的OMO平台。某美容院引入AI面相分析系统后,线上咨询转化率提升40%,其通过高光谱成像生成3D痣相报告,将虚拟体验与实际服务深度绑定。但行业也面临监管空白,如某软件将用户面相数据用于个性化广告推荐,引发隐私泄露争议。

技术边界亟待厘清。当软件宣称"点去数字克夫痣可改善现实婚姻"时,这种暗示性引导可能构成《反迷信法》中定义的"伪科学传播"。建议建立数字相术行业标准,要求软件明确标注文化娱乐属性,并与医疗机构合作开发痣变监测等实用功能。

在数字技术解构与重构传统文化的进程中,点痣软件既是文化传播的新载体,也是科技的试验场。未来发展方向应聚焦三个维度:通过脑电实验等实证研究验证相学说的心理影响机制;开发具备医学诊断价值的智能痣变监测功能;构建传统文化数字基因库,以区块链技术实现相学知识的可信溯源。唯有在技术创新与文化责任间找到平衡点,这类应用才能真正成为连接古今的数字化桥梁。