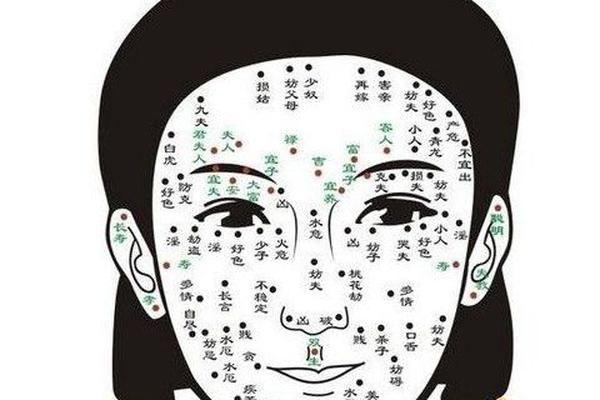

在东方相学体系中,身体细微之处的痣常被视为命运的密码,而眼皮上的痣因其位置的显眼性,更被赋予了复杂的文化寓意。传统面相学认为,眼皮痣与个体的性格、情感乃至人生轨迹存在隐秘关联,例如《面相分析:脸上痣揭示出命运轨迹》中提到,眼尾痣象征“命犯桃花”,而眉间痣则暗示“自满极端”。这些解读虽带有玄学色彩,却深刻反映了古人对人体与命运关系的朴素认知。

民间传说中,眼皮痣常被视作“吉凶交织”的象征。例如上眼皮痣在相学中被归类为“忤逆尊长”之相,被认为与家庭关系和事业发展存在矛盾性关联。值得注意的是,这类解读往往强调痣的形态特征,如“色泽光润”“形状饱满”者方主吉兆,而晦暗混浊者多凶,这种辩证思维与中医“望诊”理论存在相通之处。

二、眼皮痣的医学定义与分类

现代医学将眼皮痣统称为眼睑色素痣,是由黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤。根据北京爱尔英智眼科医院张丽主任的临床研究,其形态可分为扁平型、丘疹型和结节型,颜色以黑色、褐色为主,直径通常在1-5毫米之间。从病理学角度,眼睑色素痣又可细分为三类:位于表皮与真皮交界处的交界痣、完全位于真皮层的皮内痣,以及兼具两者特征的混合痣。

值得注意的是,眼睑色素痣的分布具有特殊解剖学意义。睑缘(即睫毛根部)因处于皮肤与黏膜交界处,成为色素痣的高发区域。首都医科大学王越教授指出,此类位置的痣因长期受眨眼摩擦,其生物学行为与普通皮肤痣存在差异,更需关注潜在恶变风险。

三、眼皮痣的形成机制探析

遗传因素是眼睑色素痣形成的基础机制。研究表明,携带特定基因变异者黑色素细胞增殖活性显著增强,导致色素沉着概率提高,这种现象在家族性多痣体质中尤为明显。胚胎发育过程中神经嵴细胞的迁移异常,也可能引发先天性眼睑痣。

环境刺激对色素痣的发展具有催化作用。紫外线通过激活酪氨酸酶通路促使黑色素合成,临床数据显示,长期户外工作者眼睑痣发生率比室内工作者高2.3倍。而激素水平波动(如孕期雌激素升高)会扩大黑色素细胞体积,这解释了为何青春期、妊娠期可能出现新痣或原有痣体增大。

四、健康风险与临床诊疗策略

眼睑色素痣的恶变风险需通过ABCDE法则评估:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超过5毫米(Diameter)、近期隆起(Elevation)。中国中医科学院胡怀彬教授特别强调,位于睑缘的痣因持续受睫毛摩擦,其恶变为黑色素瘤的概率较其他部位高4-6倍,此类患者应尽早手术切除。

在治疗选择上,直径小于2毫米的浅表痣可采用激光或冷冻治疗,但存在15%-20%的复发率。对于累及睑缘或直径超过3毫米的病灶,显微外科切除联合眼睑重建术成为金标准,该技术能最大限度保留睑板腺功能并减少术后畸形。术后病理检查必不可少,临床统计显示约3%的疑似良性痣实际为基底细胞癌。

五、文化信仰与科学认知的融合

传统文化对眼皮痣的解读虽缺乏实证基础,但其强调“观察变化”的理念与现代医学监测原则不谋而合。相学中“痣色晦暗主凶”的说法,恰与医学界“颜色改变预示恶变”的临床经验形成呼应。这种跨时空的认知重合,提示人体表征研究需兼收并蓄多元视角。

当前研究尚存若干空白领域。例如激素受体在眼睑色素痣动态变化中的作用机制、中西医结合干预对复发性痣的疗效评估等,均值得深入探索。未来可建立多中心临床数据库,整合面相特征与病理数据,开发AI辅助诊断模型,这或将为痣相文化赋予新的科学内涵。

总结

眼皮上的痣既是文化符号,亦是医学观察窗口。从相学中的命运隐喻到医学上的黑色素细胞病变,这种双重属性要求我们既尊重传统文化智慧,更需秉持科学精神。对于普通民众,定期观察痣体变化、避免不当处理、及时就医排查恶变风险,应成为基本的健康管理意识。在学术层面,推动多学科交叉研究,或将揭开更多人体生命密码的奥秘。