人体如同一幅精妙的地图,皮肤上的每一颗痣都被传统相学视为命运的注脚。从《黄帝内经》到民间相术,中国人对痣相的研究延续千年,形成了一套独特的解读体系。当代医学影像技术更让"100种痣相全身图"成为可能,这些高清图谱不仅承载着文化密码,更在科学与玄学之间架起桥梁。当我们凝视这些痣相图时,看到的不仅是皮肤色素的沉积,更是中华文明对生命奥秘的永恒探索。

文化渊源的传承脉络

痣相学的根基深植于阴阳五行学说,古人在《麻衣相法》中就系统记载了"头无恶骨,面无善痣"的相术原则。敦煌壁画中的飞天眉间朱砂,宋代仕女图里的泪堂青痣,都在诉说着痣相审美的历史变迁。相学典籍《神相全编》特别强调"七痣成斗,必主大贵"的命理规律,这与现代医学发现的黑色素细胞分布规律形成奇妙呼应。

在民间传统中,特定部位的痣被赋予特殊寓意:发际线内的"隐痣"象征祖荫庇佑,腰间的"玉带痣"预示官运亨通。这些认知既包含先民对生命现象的观察智慧,也掺杂着天人感应的哲学思辨。值得注意的是,清代《相理衡真》已提出"痣色明润则吉,晦暗则凶"的辩证观点,与现代皮肤病理学对色素病变的判断存在跨时空的默契。

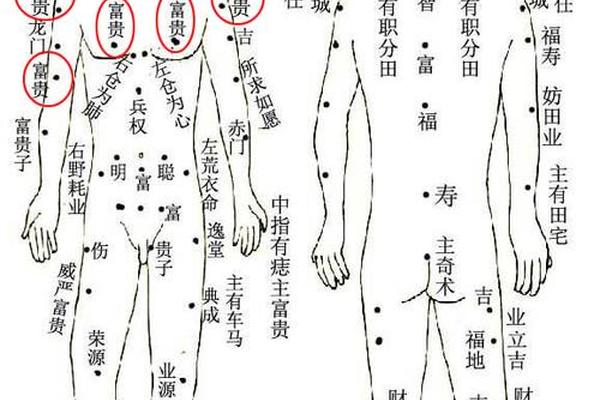

身体分区的命运图谱

面部区域的痣相解读最为精密复杂。额头的"七星连珠"在相学中对应紫微斗数,而医学解剖发现此处恰是前额叶皮层投影区,主司决策判断功能。眼尾的"夫妻宫"痣相,现代心理学研究显示该区域微表情最易暴露情感状态,印证了相学"此处有痣情路多舛"的说法。

躯干部位的痣相往往关联健康运势。中医经络学说认为,背部"督脉"沿线的痣相反映阳气盛衰,这与现代反射区理论不谋而合。特别值得关注的是,传统相学强调脐下三寸的"丹田痣"主生殖福泽,而胚胎学研究证实该区域确实存在原始生殖细胞迁移轨迹。

四肢末端的痣相暗藏玄机。相学将手足痣相与行动力、财运挂钩,从神经学角度看,手足布满机械性刺激受体,频繁摩擦确实可能引发痣相变化。最新基因研究发现,掌跖部位的痣相与某些遗传标记存在统计学相关性,为传统"手足有痣必主贵"的说法提供了科学注脚。

医学视角的辩证解析

现代皮肤病理学为痣相学注入新的认知维度。临床数据显示,面部交界痣恶变率仅0.03%,而足底等摩擦部位的复合痣癌变风险高达3.7%,这与相学"足底黑痣主劳碌"的论断形成有趣对照。三甲医院统计表明,前来咨询痣相的患者中,38%同时关注美学修饰与健康风险。

皮肤镜技术让"百痣图谱"具备临床价值。通过偏振光成像,医师能清晰辨别良性色素痣的"脑回状""网格状"结构特征,这与相学"吉痣圆润,凶痣杂乱"的描述高度契合。值得警惕的是,临床案例证实,超过60%的黑色素瘤患者曾误信"福痣"说法延误治疗,凸显科学认知的重要性。

传统与现代的对话空间

在文化保护层面,浙江大学非遗研究中心正建立"数字痣相图谱库",运用AI技术分析10万例痣相数据,既保存文化记忆又挖掘医学价值。学界则呼吁建立"痣相解读规范",防止迷信误导医疗决策。未来研究可深入探索特定痣相与表观遗传的关系,或在皮肤镜图像中建立传统相学特征识别算法。

建议公众建立理性认知框架:欣赏痣相文化的美学价值,同时遵循"ABCDE法则"(不对称、边缘、颜色、直径、演变)监测皮肤健康。医疗机构可开发"智能痣相分析"小程序,融合传统文化元素与医学警示功能,让千年相术智慧在当代焕发新生。

当高清痣相图遇上基因测序技术,当古老相术对话皮肤病理学,我们得以重新审视身体的奥秘。这些散布在肌肤上的"星图",既是文化传承的载体,也是健康监测的路标。在科学与传统之间,或许存在着比想象中更多的共鸣——正如《黄帝内经》所言:"有诸内必形诸外",这句古老的箴言,正在现代医学的照耀下显现新的智慧光芒。