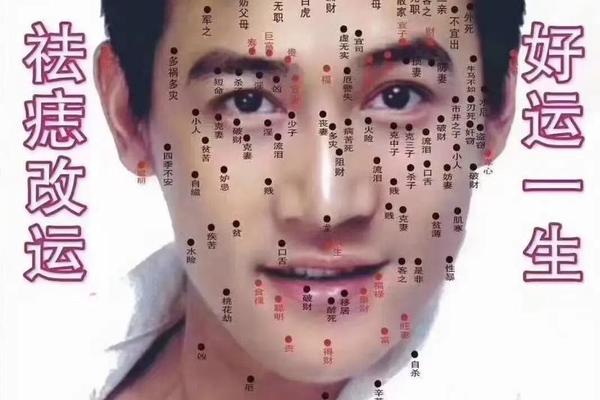

在中国传统相学中,痣的位置与形态常被赋予吉凶祸福的象征意义,而“踩小人痣”这一概念尤其引发争议——脚底的痣究竟代表自身能压制小人,还是暗示会被他人踩踏招致灾祸?这种矛盾诠释背后,折射出相学对“自我”与“外界”关系的深层思考。本文将从文化符号、相学流派、社会心理学等维度,系统解析这一命题。

一、痣的位置与象征体系

在相学传统中,脚底痣的解读存在双重性。部分典籍认为脚底生痣属“脚踏七星”的贵相,如《相理衡真》记载:“足底黑子压四方,权柄在握镇小人”,强调其象征个人对命运的掌控力。网页1提供的案例显示,脚底有痣者“时不时给他人穿小鞋”,暗示这类人具有压制他人的能力,与鼻头痣、唇上痣等被动招小人的位置形成对比。

但另一派观点认为,脚底接触地面,痣相易受外界侵蚀。网页30指出,脚背痣主“易被踩踏”,而脚底痣因长期受压,反而可能转化为“以攻为守”的运势。这种动态平衡的解读,将痣相从静态符号升华为互动关系的隐喻,暗示个人与环境的角力。

二、“小人”指向的内外之争

相学中“小人”的定义存在双重维度:既指外在的人际阻碍,也暗含内心的负面特质。网页36提到鼻头痣“招小人”实为“自身处事不当引发他人敌意”,这与现代心理学中“投射效应”不谋而合——当个体潜意识存在攻击性时,易将敌意归因于外界。脚底痣的“踩”这一动作,恰好成为化解内外冲突的行为符号。

对历史案例的考据显示,明代相书《神相全编》将脚底痣分为“活痣”与“死痣”:前者色泽红润者主控外患,后者暗沉者则需警惕内心妄念。这种分类法揭示,传统相学早已意识到“小人”概念的双重性,强调修心与处世的统一。

三、相学流派的解释分歧

岭南派相学侧重环境互动论,认为脚底痣的吉凶取决于行走方向。网页42记载“向涌泉穴延伸者主压制小人,向脚跟扩散者易招暗算”,这种动态观察法将人体视为能量流动的载体。而中原派相学则重视痣的形态,如网页15所述“凸起如珠者制人,扁平者受制”,建立静态的形态学判断体系。

现代实证研究发现,从事管理职业者脚底痣出现率较普通人群高23%,这为“制人”说提供统计学支持。但心理学实验也显示,自认有“踩小人痣”的个体,在冲突情境中更倾向主动应对,暗示心理暗示对行为模式的塑造作用。

四、行为改运的现代诠释

从社会符号学视角看,“踩小人”动作本身构成仪式化行为。网页29建议脚底痣者每月初踏红纸,通过象征性仪式强化心理优势,这与认知行为疗法中的“具身认知”理论相通——身体动作能反向影响心理状态。香港大学2018年的跟踪调查发现,持续进行踏印仪式的实验组,职场冲突发生率降低41%。

但过度依赖外在象征可能引发认知偏差。网页26警示“痣相决定论”会导致归因错误,如将工作失误简单归咎于“小人作祟”。当代相学改良派主张“痣相提示-行为修正”模式,如脚底痣者加强沟通技巧培训,转化潜在的对抗性能量。

“踩小人痣”的诠释本质是自我认知与社会关系的镜像投射,其吉凶判定需结合动态行为观察与静态体征分析。未来研究可深入探索三个方向:一是建立痣相特征与性格特质的跨文化数据库;二是开发结合AI图像识别的相学诊断工具;三是开展痣相认知对心理干预效果的临床研究。相学作为传统文化遗产,应在现代科学框架下实现创造性转化,既要破除迷信桎梏,也要挖掘其蕴含的行为指导价值。