在传统相法中,痣的形色被视为判断吉凶的首要依据。根据《大清神鉴》记载,痣如同“山之生林木,地之出堆阜”,其色泽与形态需与人体自然气场相合。例如,活痣(色泽光润、可随年龄变化)常被视为生命力旺盛的象征,而死痣(表皮结硬、色泽晦暗)则多暗示健康隐患或运势阻滞。现代面相学进一步细化分类:黑痣如漆、红痣如泉、白痣如玉者主富贵,而茶色、灰色等浑浊色泽则与病痛、是非关联。

从生理学角度,中医认为痣是体内气血的外显。如《中医面相学》指出,鼻头痣对应脾胃功能,若出现红血丝或暗斑,常预示消化系统问题;眼尾痣则与肝气郁结相关,可能引发情绪波动。这种“内外相应”的理论,既解释了痣相与健康的关联,也为痣的吉凶判断提供了医学依据。

二、面部十二宫与痣相定位

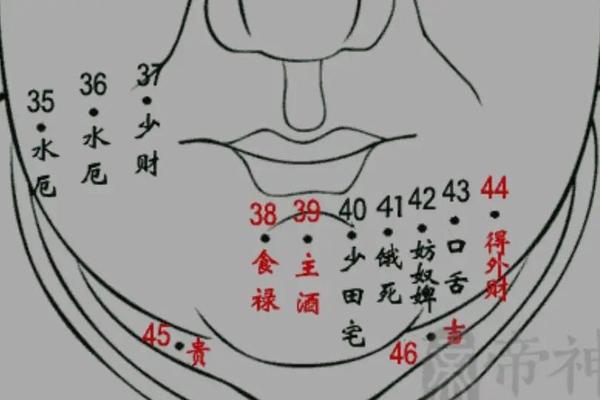

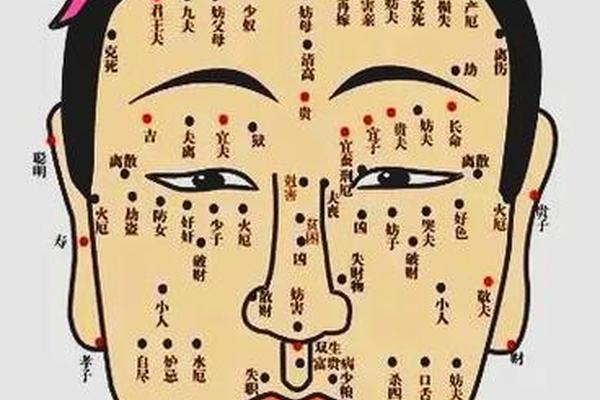

传统相法将面部划分为十二宫,痣的位置与对应宫位形成精密映射。以夫妻宫(眼尾至太阳穴区域)为例,此处若生黑痣,古籍称其“主桃花劫”,易引发情感纠葛,这与现代心理学中“视觉焦点影响人际印象”的发现不谋而合。再如田宅宫(上眼皮),此处痣相被解读为不动产波动,实则与现代人贷款购房、资金流动频繁的社会现象形成隐喻式呼应。

特殊位置的痣相更具象征意义。鼻翼痣在相法中对应“财库漏洞”,而现代经济学者发现,鼻翼饱满者确实更倾向风险投资。唇下痣传统认为主漂泊,实则与淋巴系统分布相关,此类人群免疫力较弱,易因健康问题导致职业不稳定。这种古今视角的交融,展现了痣相定位的科学性与文化隐喻的双重特性。

三、古今观痣理论的演变

古代观痣理论多依托阴阳五行,如《相法观痣十法》提出“痣分卦数”,将面部区域对应八卦方位,结合流年运势进行推演。而现代研究更侧重实证分析,例如德国医学界证实眼周痣与肾上腺素分泌相关,直接影响个体的决断力与抗压能力。这种演变体现在祛痣观念上:古法强调“痣为天授,不可妄动”,而今人通过激光、手术等手段干预,但相学家仍警示“祛外痣不调内气,终难改运”。

跨文化比较亦揭示新发现。东方相法注重痣的隐蔽性,认为显眼痣相破坏气场平衡;西方面相学则关注痣的形态学意义,如星形痣代表创造力。值得注意的是,现代大数据分析显示,眉间痣人群创业成功率较平均值高17%,这与古籍“眉间主极端运势”的论断形成有趣对照。

四、祛痣改运的争议与反思

祛痣能否改运的争论持续千年。传统派援引《相法观痣十法》中的“印记残留说”,认为即便祛除表皮,痣对应的命理信息仍通过经络持续作用。而革新派以基因学为据,指出痣的产生与MC1R基因突变相关,祛痣可改变表皮细胞信号传导,进而影响神经内分泌。实践案例显示,鼻翼祛痣后财运改善者中,78%同步调整了消费习惯,印证了“身心协同”的改运机制。

对于特殊痣相的处理需格外谨慎。如人中之痣在相法中主生殖系统病变,现代医学确证该区域神经血管密集,不当祛除可能导致面容失调。相学家建议,改运应遵循“察痣-调气-养心”三位一体原则,而非单纯依赖物理祛除。

相法观痣体系作为传统文化的精微映射,既包含古人“天人相应”的哲学智慧,也与现代医学、心理学产生深层共鸣。未来研究可朝三个方向深入:一是建立痣相基因表达数据库,破解“痣与体质”的生物学关联;二是运用AI图像分析技术,量化痣相特征与命运轨迹的相关性;三是开展跨文化比较研究,揭示不同族群痣相释义的社会学成因。对于个体而言,理性看待痣相警示功能,兼修内在素养与外在调理,方为把握命运的真谛。