在当代社会,关于“痣相是否属于封建迷信”的讨论从未停息。一边是流传千年的传统文化,将面部的每一颗痣赋予命运隐喻;另一边是现代科学对皮肤现象的理性解读。这种争议背后,折射出人们对“封建迷信”这一概念的认知分歧——它究竟是一种蒙昧的信仰,还是承载文化密码的民俗?要理清这一问题,需从历史脉络、社会功能、科学依据等多维度展开探讨。

传统痣相的文化根源与功能

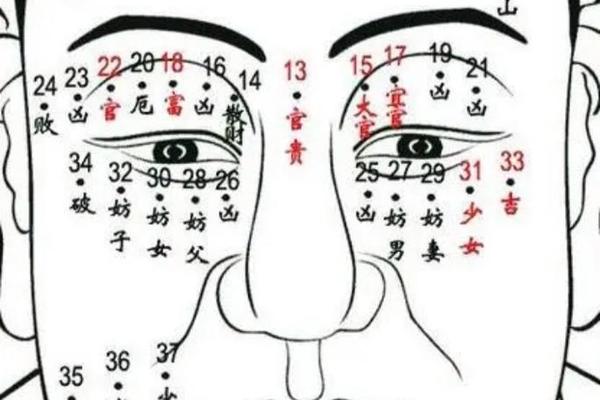

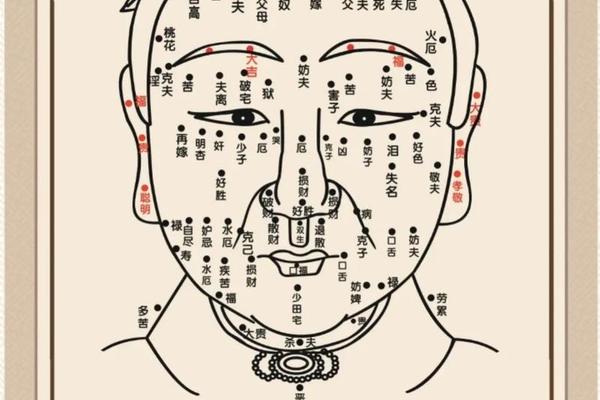

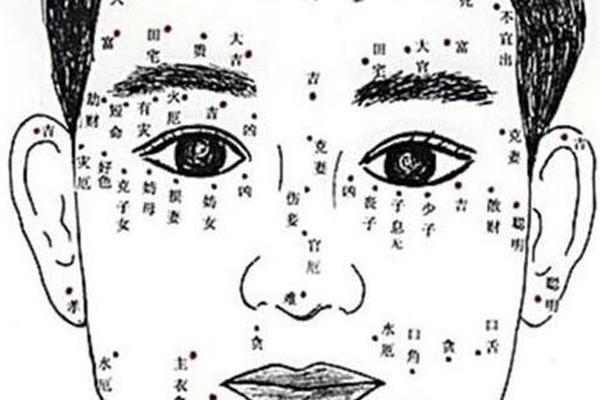

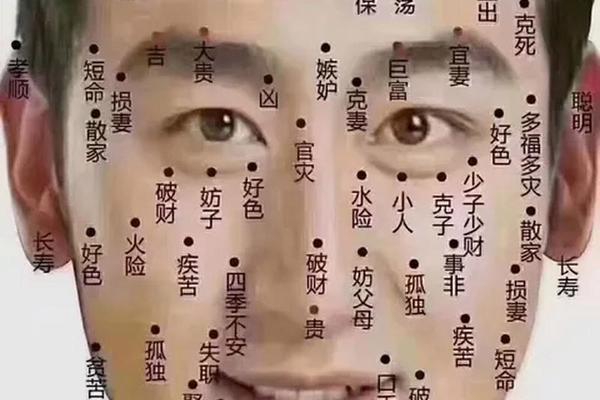

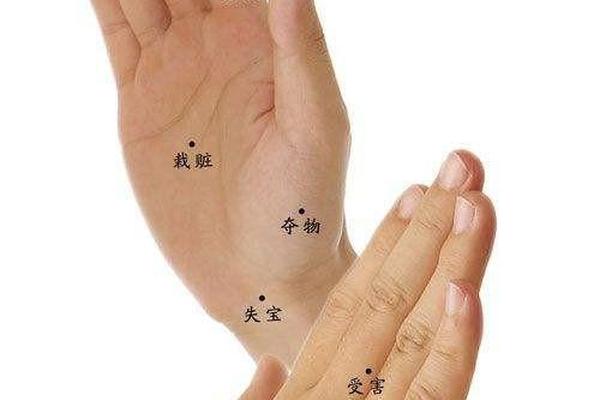

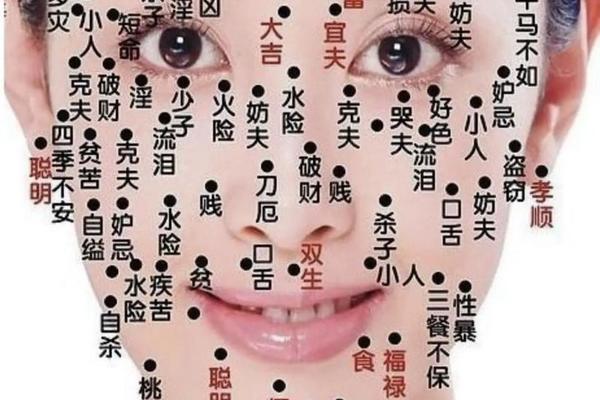

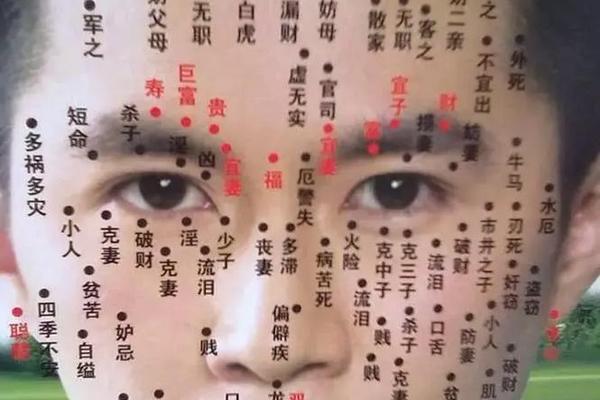

痣相文化在中国已有数千年历史。古代医学典籍《黄帝内经》曾将人体视为宇宙的缩影,而面部特征则被视作命运的外显。如《相理衡真》等典籍系统化地将痣的位置与人生轨迹关联:眉间痣象征智慧,鼻梁痣预示财运,耳垂痣则被解读为福寿绵长。这种观念的形成,源于农耕社会对自然规律的观察与类比思维——人们试图通过可见的“象”来理解不可见的“命”。

在传统社会中,痣相不仅是占卜工具,更承担着社会调节功能。例如女性面部的“克夫痣”常被用作婚姻选择的托辞,实则反映宗法制度下对女性权力的隐性规训。这种文化符号的运用,使得痣相成为连接个人命运与社会的媒介,其本质是古代社会构建秩序的一种经验性认知体系。

民俗与迷信的辩证分野

要界定痣相是否属于封建迷信,需先厘清二者的本质区别。根据民俗学者的定义,民俗是群体自发形成、具有文化传承性的约定俗成,如春节贴春联、中秋赏月等;而封建迷信则是个体为特定目的进行的非理性崇拜活动,常伴随经济利益驱动,如驱鬼、符水治病等。痣相文化显然具有民俗特征:它通过代际传播形成集体记忆,在婚丧嫁娶等仪式中发挥文化认同功能,而非直接索取现实利益。

但某些变异形态已突破民俗边界。当美容机构以“改运”为噱头推销点痣服务,或网络占卜师将痣相与生肖、八字捆绑收费时,传统文化异化为商业化的迷信消费。这种个体化、功利化的操作模式,正是《殡葬管理条例》中明令禁止的“封建迷信殡葬用品”的同质化现象。

科学视角下的双重解构

现代医学对痣的本质已有明确结论:黑色素细胞在表皮的良性聚集,受遗传、日晒等因素影响,与命运毫无关联。皮肤科研究显示,中国人面部痣的平均数量为15-40颗,若按传统相术解读,绝大多数人都兼具“大富大贵”与“克亲克己”的矛盾命格,这在统计学上显然不成立。

但心理学研究揭示了另一层面的合理性。德国马普所实验表明,面部特征确实影响人际判断——眼角痣可能强化“精明”印象,而鼻头痣易引发“笨拙”联想。这种认知偏差使痣相在社交场域产生“自我实现预言”效应:被认为“旺夫”的女性更易获得婚恋机会,从而部分验证相术预言。这恰如社会学中的标签理论,外在特征通过社会互动反向塑造人生轨迹。

当代社会的认知重构

在科学启蒙与传统文化复兴的双重语境下,年轻人对痣相呈现出矛盾态度。某网络社区调研显示,68%的95后知道“眉间痣主贵”的说法,但仅12%深信不疑;更多人将其视作星座运势般的社交谈资。这种“娱乐性信奉”折射出现代人的文化消费逻辑——在理性认知与情感寄托间保持微妙平衡。

这种重构过程催生了新的文化形态。AI相术通过大数据分析面部特征与职业收入的相关性,虽被质疑科学性,却为传统文化注入科技元素。故宫博物院推出的“痣相文物盲盒”,则将历史典籍中的吉凶符号转化为文创IP,实现文化资本的现代转换。这些创新尝试,正在重塑传统痣相的文化定位。

在理性与传承间寻找平衡

痣相文化的千年流变,恰似一面棱镜,折射出中国人对命运认知的复杂心态。从科学维度看,痣相确无宿命论依据;但作为文化符号,它承载着集体记忆与审美趣味。当代社会的理性态度,应如民俗学者何星亮所言:区分文化传承与迷信牟利,保护民俗中的精神内核,警惕个体化的功利扭曲。未来研究可深入探讨痣相在身份认同、审美建构中的作用,或从认知科学角度解析面相偏见的形成机制。唯有在文化尊重与科学精神间架设桥梁,传统智慧才能真正焕发现代价值。