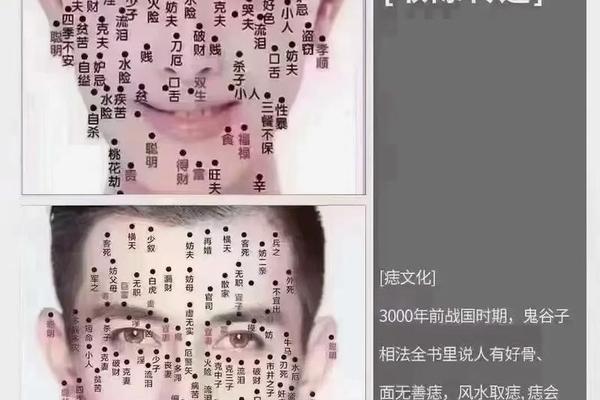

在中国传统文化中,痣相学承载着对生命轨迹的朴素观察与哲学思考。儿童的痣相尤其引人关注,因其被认为能反映先天禀赋、健康隐患甚至未来运势。现代语境下,这一古老学说既需传承文化脉络,也需以科学视角审视其合理性。本文将从多维度解析儿童痣相图解的深层内涵,结合医学研究与文化符号学视角,探讨其在当代育儿实践中的辩证价值。

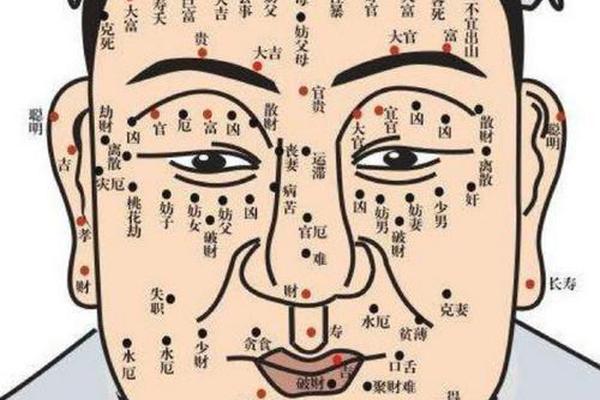

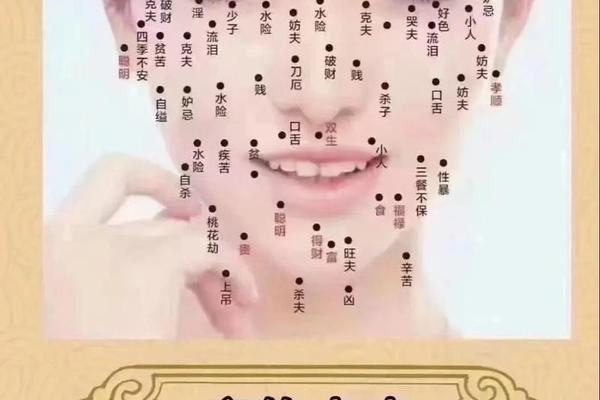

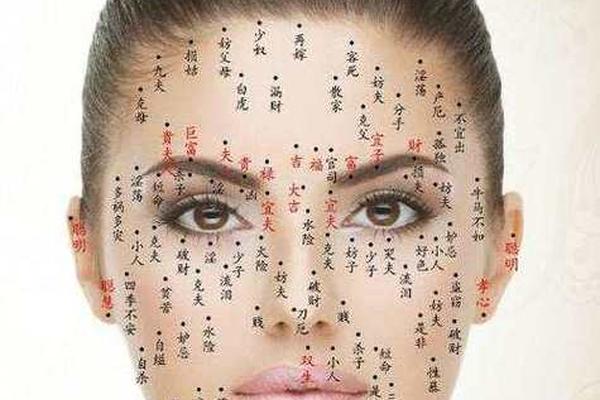

面部痣相的位置与象征

传统相学将面部划分为十二宫位,每个区域的痣相均有特定解读。如额头中央的痣被视为“天仓痣”,象征祖荫庇护与智慧通达。网页1指出此类痣色润泽者预示贵人相助,而网页37则补充其可能与神经发育相关,研究发现前额叶皮层活跃的儿童更易形成该区域黑色素沉积。眉间痣相则呈现矛盾性象征——左眉上痣关联艺术感知力,右眉上痣指向逻辑思维,这种左右分野暗合大脑半球功能分区理论。

鼻部痣相的文化隐喻尤为丰富。鼻梁痣被解读为人际通达,鼻翼痣则暗示健康隐患。现代医学数据显示,鼻部黑色素痣的恶变率虽不足0.1%,但其解剖位置特殊,摩擦频率较高,需特别关注形态变化。相学中的“鼻头主财”说,或源于古代农耕社会对呼吸系统健康的重视,鼻腔通畅者更适应田间劳作。

痣相形态与健康关联

痣的形态特征具有双重解读维度。传统相学将直径超5mm、边缘不规则者视为“恶痣”,网页63提出此类痣相可能对应基因层面的黑色素细胞异常增生。医学研究证实,先天性巨痣(直径>20cm)的恶变风险达5-10%,这与相学中“巨痣主偏”的论断形成微妙呼应。

颜色演变同样值得关注。网页37记载痣色由浅转深可能象征压力积累,现代皮肤科学则将此现象归因于紫外线暴露或激素水平变化。值得注意的是,青春期儿童因内分泌剧烈波动,60%的色素痣会出现短期颜色加深,这要求家长既需了解文化象征,更应掌握基础医学常识。

动态视角下的痣相演变

儿童痣相并非静止符号。相学文献记载“痣生新纹主运改”,网页37提到某案例中儿童耳后痣随年龄出现分叶变化,后经病理检测确诊为发育不良痣。这种动态观察法与现代皮肤镜监测技术异曲同工,都强调对微观结构的持续追踪。

痣相消失现象在传统文化中被视作“劫后重生”的吉兆。医学视角下,约7%的先天性痣会在青春期前自然消退,此过程与免疫系统对异常黑色素细胞的清除机制相关。这种生物学进程与文化解释的耦合,为跨学科研究提供了独特样本。

文化符号与科学认知的平衡

面对痣相学的双重属性,当代家长需建立辩证认知框架。传统解读可作为亲子互动的话题载体,如将额头痣喻为“智慧星”激发儿童自信,但需规避命运决定论倾向。医学建议明确:任何直径增长超2mm、颜色驳杂或形态改变的痣相,应及时进行皮肤镜检测。

教育实践中,可将痣相学转化为生命教育素材。通过解析“耳垂痣主福寿”等说法,引导儿童理解健康生活方式的重要性。这种文化资源的创造性转化,既保存传统智慧的精髓,又赋予其符合现代科学精神的新内涵。

儿童痣相图解作为文化基因库的特殊片段,既折射着先民的生命观察智慧,也暗合现代医学的某些发现。未来研究可深入探讨特定痣相与表观遗传学标记的关联,同时建立传统文化符号与现代皮肤科学的对话机制。在育儿实践中,我们当以文化人类学视角珍视传统,以循证医学精神守护健康,方能在古今智慧的融合中探寻儿童成长的真谛。