在中国传统相术中,痣被视为人体与天地沟通的密语,尤其对帝王将相而言,痣相更是天命所归的象征。司马迁《史记》记载刘邦"左股七十二黑子",这组排列如北斗七星的痣群,被相学家解读为"赤帝七十二日之数"的天子印记。同样,项羽的"重瞳"虽被现代医学视为虹膜异变,但古人却将其与舜帝相提并论,赋予"圣王异相"的神圣光环。

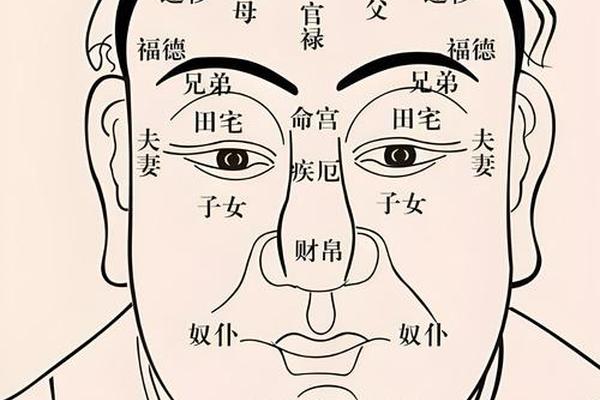

这种痣相崇拜在《痣相大全》中形成完整体系,其《北斗七星痣解》章节详述:天枢痣主社稷,天璇痣掌兵权,天玑痣定谋略,整套理论将人体与星象严密对应。公笃相法更提出"痣应流年"之说,认为眉间痣对应三十岁大运,鼻梁痣预示四十岁转折,形成动态运势图谱。

二、痣相判读的精密体系

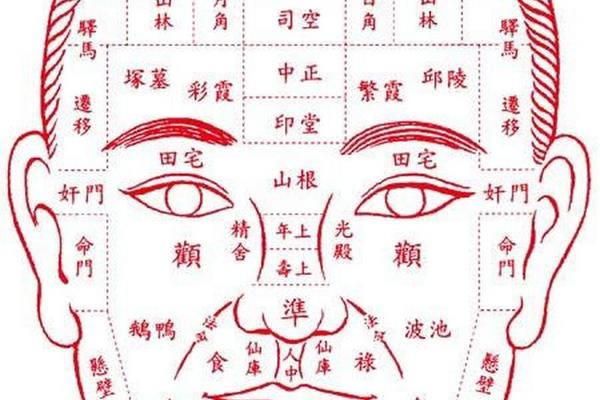

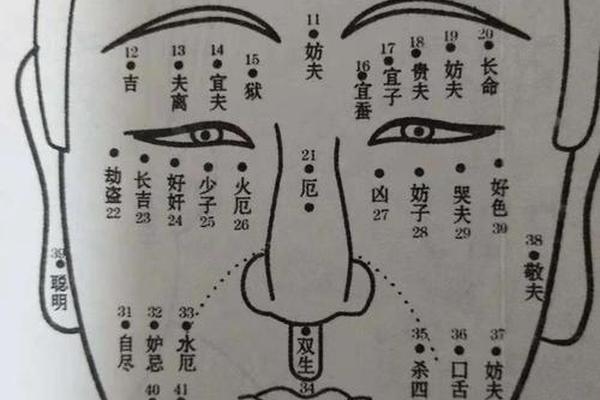

古代相师构建的痣相系统,其精密程度堪比现代解剖学。《麻衣相法大全》将面部细分为一百三十五位,如天中、司空、印堂等部位,每个点位对应不同命运轨迹。例如颧骨痣在相书中具有双重性:黄山居士指出"颧痣主贵",象征权力掌控,但需配合"色如朱砂、形似满月"方为吉兆;若痣色晦暗或位置偏移,则转为"孤克破败"之相。

颜色学在痣相判读中占核心地位,《神相水镜集》提出"五色辨运"理论:赤痣主贵,黑痣藏凶,白痣应劫,黄痣显财,青痣兆疾。明代袁珙在《柳庄相法》中补充动态观察法,强调痣色随运势流转会呈现"春青夏赤秋白冬黑"的季候变化,这种理论将中医五行学说完美融入相术体系。

三、痣相文化的多维渗透

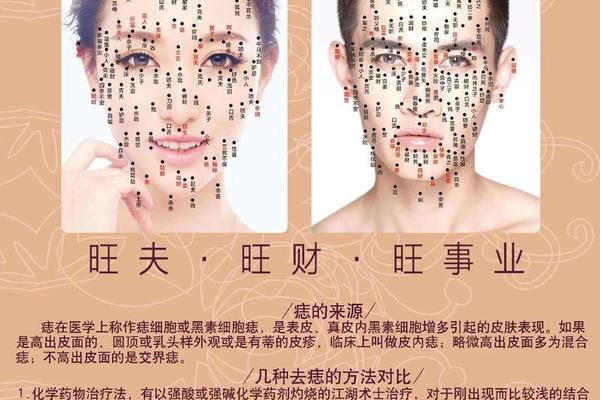

痣相学在历史长河中衍生出丰富的社会功能。宋代《东京梦华录》记载,汴京相士通过"点痣改运"业务日进斗金,催生出朱砂点痣、金箔遮痣等美容产业。明代医书《普济方》收录"去凶痣方",将相术与医学结合,用白芷、珍珠粉调配祛痣膏,形成独特的"医相合流"现象。

这种文化渗透更体现在文学创作中,《三国演义》描写关羽"眉间赤痣"象征忠义,《红楼梦》中贾宝玉"颈后胭脂痣"暗合情劫,文学意象与相学理论形成互文。清代笔记《阅微草堂》记载一官员因鼻翼生痣被劾"贪相显露",最终竟致罢官,可见痣相观念对古代政治生态的深刻影响。

四、现代视角下的痣相重审

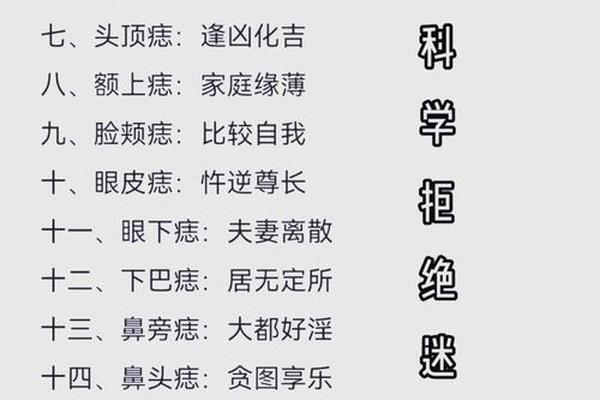

当代皮肤学研究显示,人体平均分布15-40颗痣,其形成机制与黑色素细胞聚集相关,彻底解构了"天授痣相"的神秘性。但文化人类学研究发现,闽南地区至今保留"点状元痣"习俗,新生儿眉间点朱砂痣祈求文运,这种文化惯性印证荣格提出的"集体无意识"理论。

跨学科研究为传统痣相学注入新活力。复旦大学历史系通过AI面部建模,分析《历代帝王图》中痣相描绘的统计学意义,发现下颚痣出现频率与王朝稳定期呈正相关。台湾学者运用色彩光谱仪检测古籍记载的"朱砂痣",证实其多属血管瘤病理现象,为相书中的"赤痣主贵"说提供医学注解。

从刘邦的北斗痣群到现代基因图谱,痣相文化始终在神秘与科学间游走。这些皮肤上的微小印记,既承载着先民解读命运的智慧,又折射出人类认知进阶的轨迹。未来研究或可建立"历史痣相数据库",结合气象学、营养学分析痣相地域差异,让传统文化在现代学术框架中焕发新生。正如《痣相大全》序言所述:"痣非偶然,运有固然",这颗跨越千年的文化密码,仍在等待更精妙的破译。