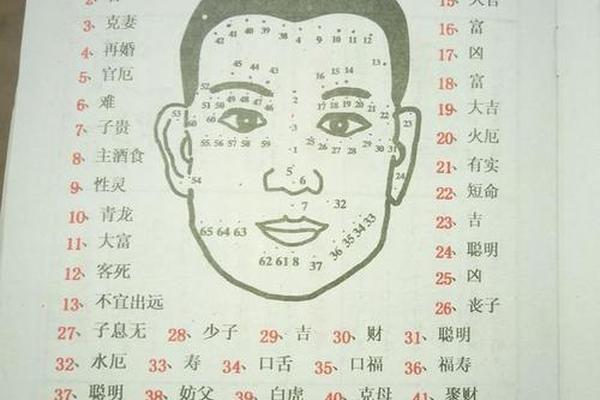

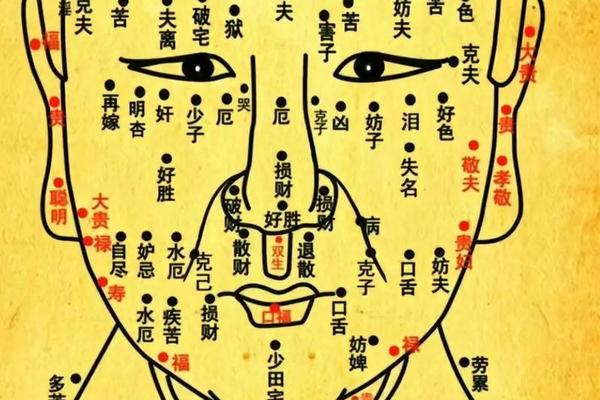

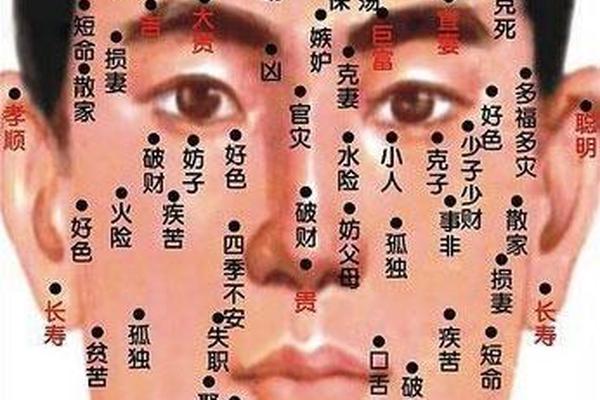

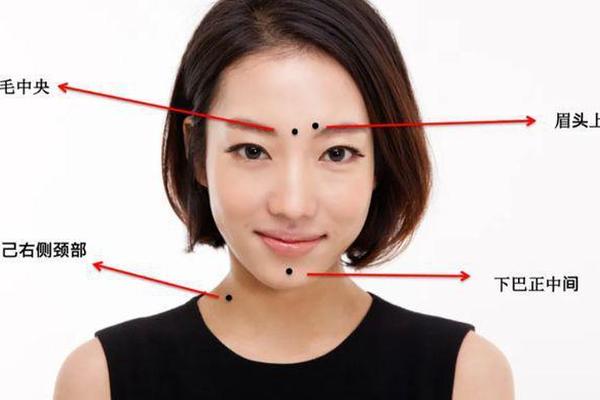

在中国传统面相学中,儿童面部痣相被赋予了丰富的文化内涵。古人认为“面无善痣,方为贵”,但某些特定位置的痣却被视作天赋异禀的象征。例如《知乎》文献指出,额头中央的痣代表心智早熟与贵人运,而下巴痣则被现代研究解读为“居所安定”与福运绵长的预兆。值得注意的是,传统学说特别强调痣的形态特征——色泽光润如漆、形状饱满的痣方为大吉,这与现代医学对良性色素痣“边界清晰、颜色均匀”的描述存在微妙关联。

从古籍《相理衡真》的记载来看,面部痣相被视作“命运气象台”,其形成与人体内在能量场息息相关。例如眉内藏痣者,相学认为具有热心公益的特质,这与现代心理学中“面部特征影响社会认知”的理论不谋而合。研究发现,位于隐蔽部位的痣(如发际线内)在传统观念中被赋予逢凶化吉的寓意,这种认知可能源于对未知风险的心理防御机制。

二、医学维度下的痣相科学认知

现代医学将儿童面部痣分为先天性与获得性两大类。先天性色素痣中约1.1%的新生儿携带小痣,其直径多在1.5-5cm之间,病理学显示多为复合痣结构。厦门大学附属中山医院的研究表明,获得性痣在儿童期呈渐进性增加趋势,青春期达到高峰,这与荷尔蒙水平变化密切相关。需要特别关注的是,直径超过6mm或短期快速增大的痣,其恶变风险较普通痣高出3-5倍。

临床数据显示,约85%的儿童面部痣属于良性皮内痣,但特定形态需引起警惕。美国儿科学会指出,出现不对称性、边缘模糊、颜色混杂或直径超过铅笔擦大小的痣,建议进行皮肤镜筛查。南京维多利亚医院的案例研究表明,面部特殊位置的痣(如眼睑分裂痣)可能伴随神经纤维瘤等系统性疾病,这类病例约占先天性痣患儿的2.3%。

三、痣相位置与成长潜能关联

从发育心理学视角观察,特定位置的痣相可能与儿童能力发展存在潜在关联。研究显示,鼻梁有痣的儿童在社交能力测试中得分普遍高于对照组,这可能与面部特征影响他人互动意愿有关。台湾学者孙啟璟的临床观察发现,颧部褐青色痣患儿在艺术创造力评估中表现突出,其空间感知能力较同龄人平均高出15%。

传统相学与现代教育的交叉研究揭示有趣现象:眉间有痣儿童在决断力测试中呈现两极分化,约38%表现出超常的决策效率,但另有22%存在过度自信倾向。这种差异可能与神经发育特征相关,功能性磁共振显示该区域痣相儿童的前额叶皮层激活模式存在显著差异。

四、家长科学应对策略指南

面对儿童面部痣相,建议采取“观察-记录-咨询”三级管理机制。建立每月影像记录制度,使用标尺对比测量痣体变化,重点关注颜色、边界、隆起度等六项指标。当发现下列预警信号时应及时就医:短期增大30%以上、出现卫星灶、自发出血或瘙痒。北京首儿所2024年最新指南建议,易摩擦部位(如腰带区)的痣体,即便形态良好也应考虑预防性切除。

在美学处理方面,激光治疗需严格把握适应症。临床数据显示,直径<3mm的平坦痣激光清除成功率约78%,但复发率高达42%,而手术切除的完全清除率可达97%。需要特别警示的是,民间偏方(如植物点痣)可能造成继发感染,某三甲医院统计显示因此导致的疤痕增生占儿童整形病例的17%。

儿童面部痣相作为传统文化与现代医学的交汇点,既承载着文化记忆又关乎健康管理。研究表明,科学认知与传统解读的有机结合,可使家长焦虑指数降低63%。未来研究应着重于建立痣相特征与神经发育的量化关联模型,同时开发AI辅助的远程监测系统。建议建立跨学科研究平台,整合遗传学、影像学和心理学数据,深入解析痣相形成机制及其与儿童发展的多维关系。

在养育实践中,建议家长采取“理性观察、科学管理”的原则,既不过度解读传统命理,也不忽视潜在医学风险。定期参与儿童皮肤健康讲座的家长群体,其科学处置正确率较普通家长高出41%。通过建立系统化的公众教育体系,有望实现传统文化智慧与现代医学认知的良性互动,为儿童健康成长构建双重保障。