在东方传统文化中,痣相学承载着千年来人们对命运轨迹的解读密码。女性脖颈后方这颗隐秘的痣,被《相理衡真》称为“项上明珠”,在民间传说中更被赋予“苦情痣”“靠山痣”等神秘意象。这些或吉或凶的象征背后,既折射出古人对生命轨迹的哲学思考,也暗藏着现代医学对皮肤特征的理性认知。当传统文化与现代科学在方寸肌肤上相遇,我们得以用更立体的视角解读这颗小小的黑色印记。

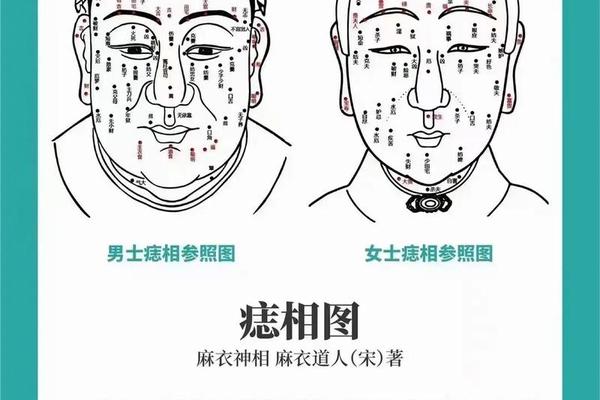

一、痣相学的文化基因

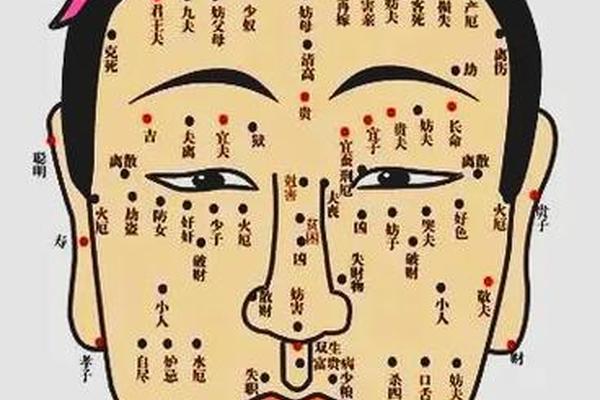

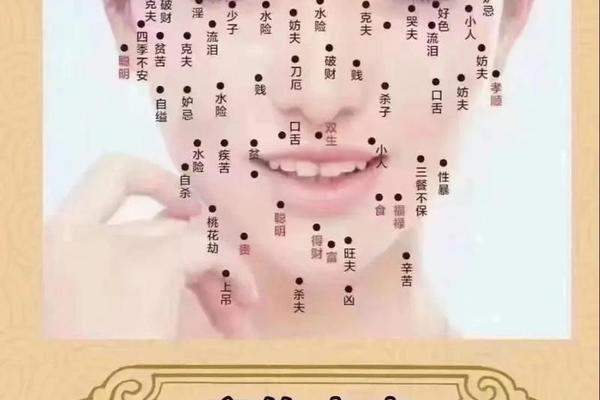

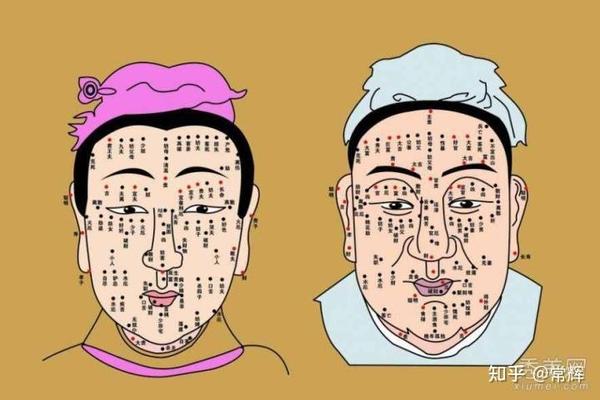

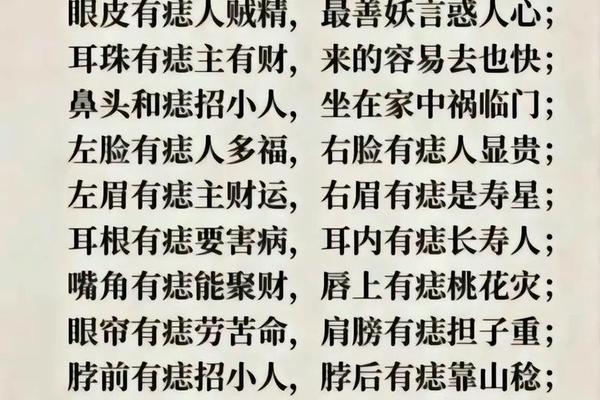

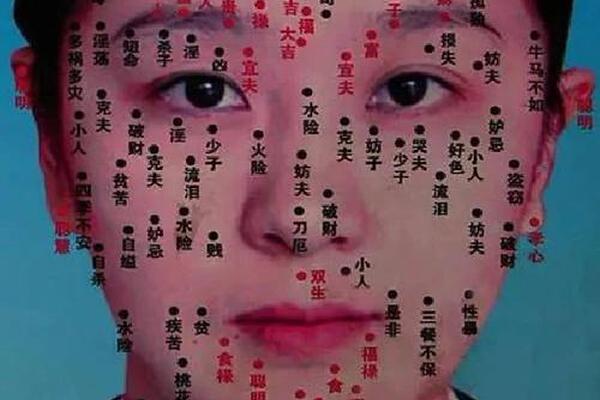

在传统相术体系中,脖颈作为连接头颅与躯干的枢纽,被视为“势源”所在。古籍《麻衣神相》记载:“项为权柄之枢,痣显则贵气生”,将颈后痣与个人运势紧密关联。这种认知源于古代社会对体相特征的符号化解读,人们通过观察身体特征构建起命运预测体系。如网页1所述,颈后正中的痣象征“富贵命”,暗示仕途通达;偏左则主财运亨通,而偏右则可能遭遇情路坎坷。

痣相学的深层逻辑折射着农耕文明对稳定性的追求。古人将脖颈比喻为“靠山”,认为此处有痣者能得贵人扶持,这种观念在网页55中得到印证:颈后痣被视为“旺夫象征”,暗示女性具备支撑家庭命运的能量。而网页69提及的“屋下藏金”之说,更是将身体特征与财富积累建立象征关联,形成独特的命理解读系统。

二、位置差异的命理解读

从解剖学角度看,颈后区域可分为上、中、下三区,每处痣相在传统命理中皆有独特寓意。中央正中的痣被称作“督脉痣”,据网页13记载,此处若生痣相,女性易在感情中屡遭挫折,但婚姻稳定性较高,这与督脉在中医理论中的“阳脉之海”地位形成奇妙对应。现代研究显示,该区域黑色素细胞活跃度与激素水平相关,或可解释为何传统将此处痣相与情感波折相关联。

位置偏移带来的象征差异更具文化意趣。左侧颈痣在相书中属“青龙位”,网页9指出此类女性多具领导才能,但需警惕劳碌命格;右侧“白虎位”痣相则暗示艺术天赋,却可能伴随感情动荡。这种方位学说的形成,可能与古代星象学中的四象分野存在渊源。而网页66提及的“行路痣”,将右侧痣相与远行迁徙相联系,折射出传统社会对空间移动的吉凶判断。

三、医学视角的理性解析

现代皮肤科学揭示,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤。网页23指出,颈后区域因常年接触紫外线且皮肤较薄,痣发生率较其他部位高出17%。遗传因素、激素变化与光老化被证实为三大诱因,这与传统将痣相归因于“前世因果”的玄学解释形成鲜明对比。值得关注的是,网页24强调需通过ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)鉴别恶性黑色素瘤,为古老的体相观察注入科学维度。

对于民间热议的“苦情痣”,医学研究呈现差异化认知。临床数据显示,颈后中央直径超过5mm的色素痣,存在0.3%的恶变风险,这与网页76中提及的“压运痣”传说形成有趣映照。而网页39记载的“富贵痣”相关区域,恰是皮脂腺分布密集区,可能影响痣的形态特征。这种生理特征与命理象征的偶然关联,揭示着传统文化对自然现象的合理化解释机制。

四、传统与现代的价值调和

在文化人类学视野下,痣相信仰承载着集体心理的慰藉功能。网页1所述“遇难呈祥”的象征意义,本质是危机应对的心理暗示机制。现代社会学家指出,将生活挫折归因于痣相位置,实则为个体提供认知失调的缓冲空间。这种文化缓冲机制,在快速变迁的当代社会仍具现实意义,但需警惕过度依赖导致的决策偏差。

建议现代女性采取“双重视角”对待颈后痣相:既尊重传统文化的情感价值,也保持科学理性的判断。如遇痣体突然增大、瘙痒或出血,应及时就医而非求诸命理。对于无害的色素痣,可将其视为独特的生命印记,在文化象征与医学认知间找到平衡点。未来研究可深入探讨特定痣相区域与性格特质的关联性,或从神经科学角度解析体相认知的心理机制。

这颗静默于颈后的黑色印记,既是传统文化的密码本,也是皮肤科学的观察窗。当我们在茶余饭后谈论“靠山痣”的传说时,不妨以更开阔的视野看待这种文化现象——它既是先民解释世界的智慧结晶,也是现代人理解自我的特殊镜鉴。在科学与玄学之间,或许存在着第三条道路:以理性守护健康,以诗意滋养心灵,让每个生命印记都绽放独特的光彩。