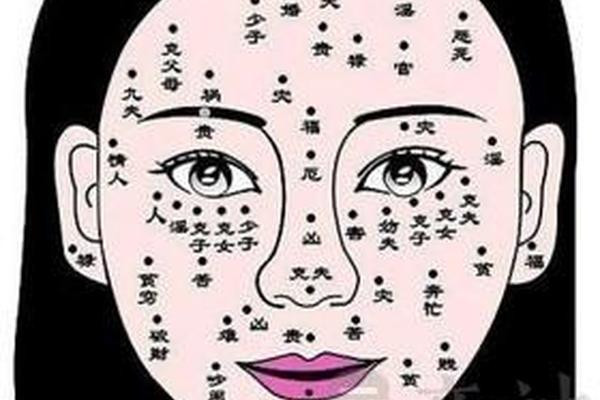

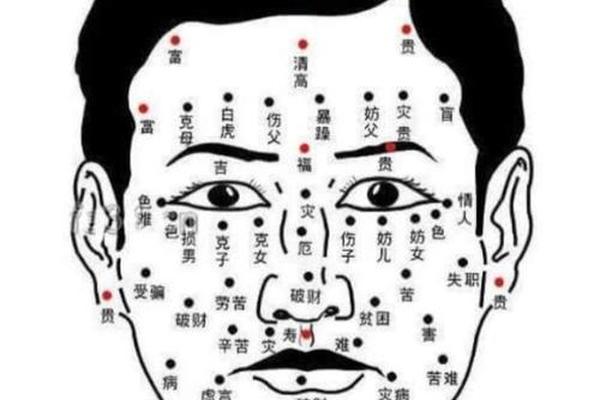

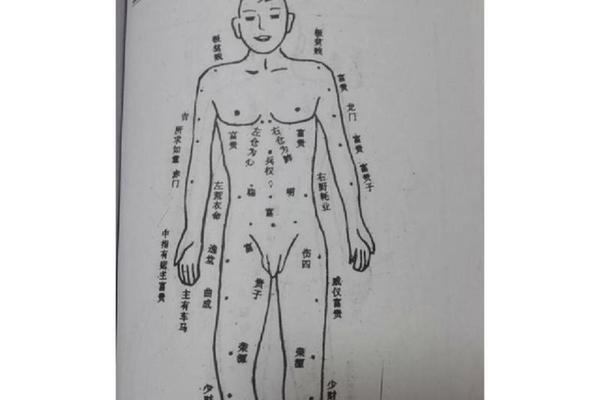

面部痣相学说根植于中国古代天人合一的思想体系,认为人体是宇宙的缩影,皮肤上的痣则是命运与性格的具象化符号。早在《黄帝内经》中便有“气色见于皮肤”的记载,而《麻衣相法》等典籍更将痣相与吉凶祸福系统化。古人认为,痣的形成是“上天垂相”,通过其位置、色泽传递信息,如“黑如漆、赤如泉,白如玉者主大富贵”。这种观念不仅与中医的经络学说相呼应,更暗含道德评判,认为善痣彰显德行,恶痣昭示业障。

随着时间推移,痣相学逐渐融入民俗文化,形成“古人说痣”顺口溜等通俗记忆载体。例如“眉间痣主大成功与大失败”“鼻头痣贪图享乐”等口诀,至今仍影响着部分人群的审美选择与心理认知。值得注意的是,日本、韩国等东亚国家也存在类似的面相传统,如日本占卜师将眼尾痣与伴侣关系关联,显示出痣相文化的跨地域传播特征。

二、传统痣相的吉凶解析

额部与眉眼:命运的晴雨表

额头中央的痣常被视为智慧与财富的象征,但若靠近发际则可能暗示家庭缘薄、早年漂泊。例如网页1指出,额上痣者“与长辈缘浅”,而网页43提到左眉藏痣者“智慧超群”,这种差异源于痣的具体位置与形态。眉间痣则充满矛盾性,既象征极端成功也可能因自满招致失败,女性更易受婚姻波动困扰。

鼻唇区域:财运与情感的镜像

鼻头痣在传统相学中多属凶相,主“贪色败财”,男性需谨防因纵欲损及健康。而鼻翼痣则与守财能力相关,右鼻翼痣被认为能积累财富。唇部痣相尤为复杂:上唇痣象征重情多福,但需防饮食过度;下唇痣暗示劳碌命与桃花劫;嘴角痣则可能陷入多角恋情。这种将生理特征与道德评判绑定的逻辑,折射出传统社会对欲望的规训。

三、痣相形态的深层隐喻

传统理论强调“以形观运”,痣的色泽、凸平、边界均影响吉凶判断。优质痣需满足“润泽光洁、饱满浑圆”的标准,晦暗浑浊则主凶。例如网页13指出,耳上痣若型佳可显才华,型劣则招致恶运;网页9进一步将医学中的色素痣分类与相学关联,指出棕褐色平痣多吉,而凸起杂色痣需警惕病变。

现代研究为这种关联提供了部分科学解释。颧部褐青色痣的病例对照研究表明,其形成与遗传易感性、紫外线暴露密切相关,这与传统“恶痣主漂泊”的解读形成微妙呼应。相学中“鼻旁痣皆好淫”等绝对化论断,显然缺乏实证支撑,更多是文化建构的产物。

四、科学视角下的重新审视

医学研究证实,部分痣相说法存在生理学基础。例如眼白痣与旺盛的关联,可能与黑色素细胞分布影响激素水平有关;而鼻翼痣主“守财”的特性,或源于该区域皮脂腺发达者更倾向谨慎性格的心理学推测。但多数说法仍属经验总结,如“头顶痣逢凶化吉”缺乏统计学依据。

当代学者提出“文化基因”概念,认为痣相学是集体心理的投射装置。例如女性“五颗富贵痣”中,鼻梁痣强调善良、耳珠痣突出魅力,实质是将社会期待的贤妻特质符号化。这种将命运决定权外推至身体符号的思维,既能缓解不确定性焦虑,也可能强化性别刻板印象。

五、现代社会的理性认知

在医学美容技术发达的今天,痣相学衍生出新内涵。许多人通过点痣改运,但网页9提醒“富贵痣无科学依据”,过度迷信可能导致健康风险。更值得关注的是,传统痣相中“劳碌命”“克夫”等标签化解读,与现代女性的主体意识形成冲突。

未来研究可沿两条路径深入:一是通过大数据分析痣相与性格的统计学相关性;二是从文化人类学角度解构痣相叙事中的权力话语。正如网页21所述,“个人努力才是改变命运的核心”,痣相或许更应被视为理解传统文化的窗口,而非宿命论的枷锁。

总结

面部痣相学说是东方神秘主义与经验主义的混合体,既包含“眉间痣主极端运势”的哲学思辨,也掺杂“鼻头痣强”的世俗规训。在科学理性与传统文化对话的当下,我们既要承认其作为文化遗产的价值,也需警惕绝对化解读的潜在危害。对于痣相,不妨以《淮南子》“察其所以往,知其所以来”的态度,在审美选择与命运自主间找到平衡。