从语言学角度看,“痣”作为独立汉字,在构词能力上具有鲜明特征。根据《汉语国学网》的考证,“痣”字在组词中主要作为词尾出现,例如“黑痣”“朱砂痣”“合和痣”等。这类词语多用于描述痣的形态特征或文化寓意,反映出汉语通过复合词表达具象概念的造词规律。值得注意的是,“痣”作为词首仅能构成“痣疣”等极少数医学术语,这表明其构词功能具有局限性,与“相”“姓”等构词能力强的汉字形成鲜明对比。

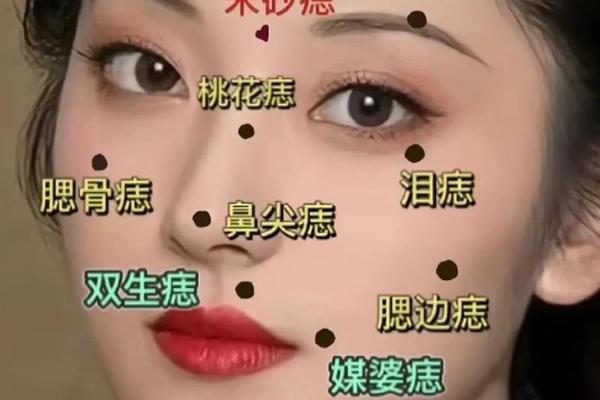

从语义学角度分析,“痣”的构词逻辑与医学、民俗学密切相关。例如“朱砂痣”一词,既包含对痣颜色的客观描述,又隐含传统文化中“朱砂驱邪”的象征意义。而“双生痣”等词语则直接关联民间关于痣相与命运关联的想象。这种现象体现了汉语词汇系统中科学概念与民俗文化的交织性。相比之下,“姓”的构词更多涉及血缘关系(如姓氏、宗姓)或社会制度(如赐姓、改姓),其语义场明显区别于“痣”的生理特征属性。

姓氏与痣的文化符号差异

在文字学层面,“姓”与“痣”的造字原理截然不同。《说文解字》记载,“姓”从女从生,本义为“人所生也”,其甲骨文形态展现母系氏族社会的血缘标识特征。而“痣”作为形声字,以“疒”表意、“志”表音,最早见于《黄帝内经》,专指皮肤病变。这种构字差异反映出二者在中华文明体系中的不同定位:姓氏承载着宗法制度与血缘传承,痣相则更多关联医学认知与神秘主义。

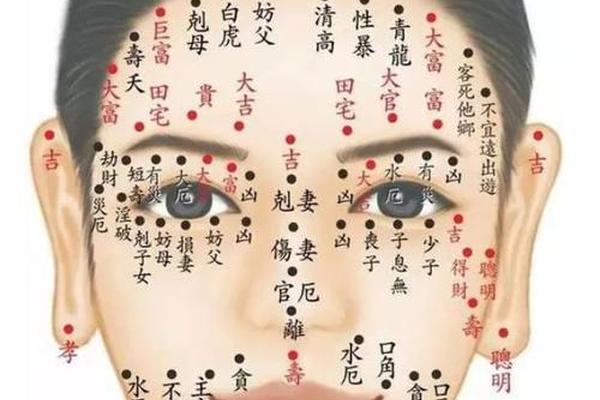

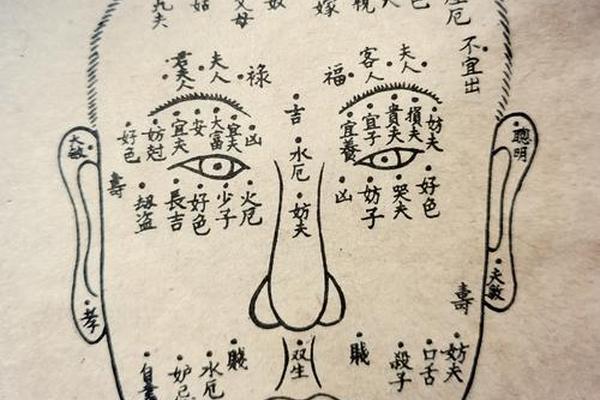

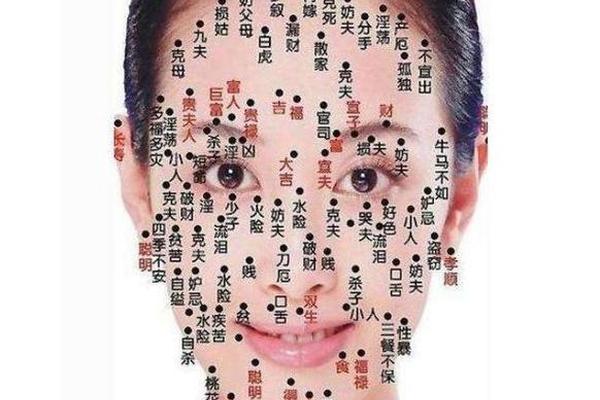

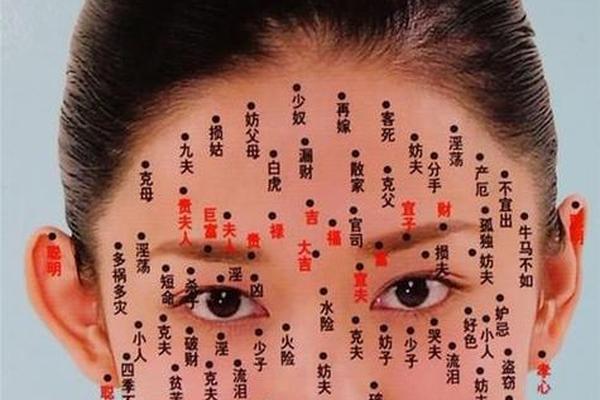

从社会功能考察,姓氏作为制度性符号具有明确的社会规范作用。周代“胙之土而命之氏”的分封制度,使姓氏成为权力等级的标识。而痣相虽然衍生出复杂的命理学说,但其社会功能始终停留在个人命运预测层面。如《痣相大全》记载,耳垂痣象征富贵,法令纹痣预示官运,这些解释始终未能形成如姓氏制度般的系统性社会规范。这种功能差异印证了二者在文化系统中的不同位阶。

痣相学的文化解读与现代科学视角

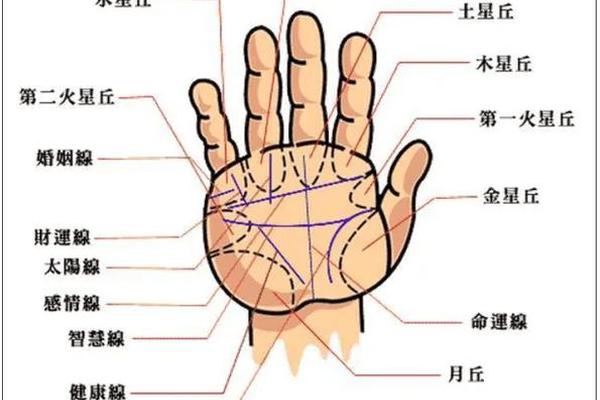

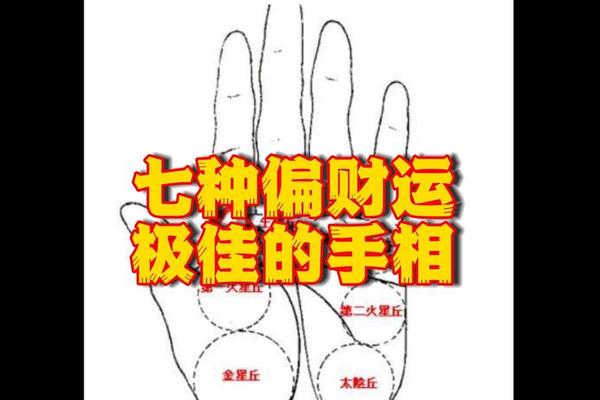

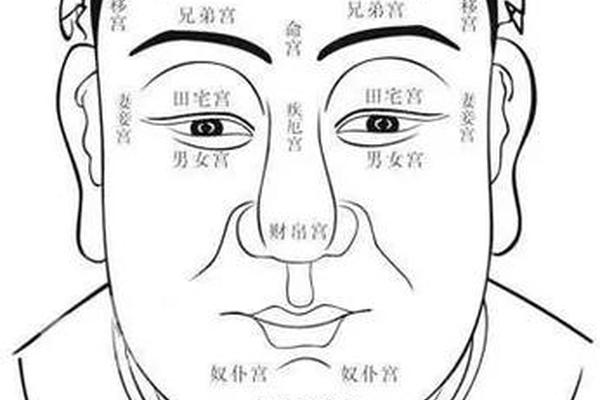

传统痣相学建立在天人感应哲学基础上,发展出精密的象征体系。明代相书将面部划分为十二宫位,认为额头中央痣主贵,鼻翼痣关联财运,这种空间象征系统与中医面部全息理论存在耦合。现代研究发现,某些特殊痣相确实具有医学价值,如《黄帝居姬水》记载的耳后痣与心血管疾病关联性,在当代循证医学中得到部分验证。这种传统智慧与现代科学的对话,为跨学科研究提供了新视角。

从科学批判视角看,痣相学的部分论断需要理性审视。研究表明,痣的生成主要与黑色素细胞分布相关,所谓“苦情痣”“克夫痣”等说法缺乏生物学依据。但值得注意的是,文化心理学研究发现,特定部位的痣可能通过心理暗示影响个体行为模式。这种文化建构的“自我实现预言”现象,提示我们应辩证看待传统痣相学的现代价值。

本文通过语言学、文字学及文化比较研究,系统阐释了“痣相组词”的规律特征,并厘清了“姓”与“痣”的本质差异。研究发现:痣相词语具有医学-民俗双重属性,其构词规律受限于专业领域;姓氏作为制度性符号,与痣相的个体命运象征形成文化功能的分野。这些发现不仅深化了汉字文化研究,也为传统命理学的现代诠释提供了方法论启示。

未来研究可在以下方向深入:其一,建立痣相词语的历时语料库,追踪其语义演变轨迹;其二,开展痣相认知的神经机制研究,揭示文化象征如何影响大脑感知;其三,探索姓氏制度与身体符号的互动关系,如古代“黥面”与姓氏剥夺的关联性。通过多学科交叉研究,或将开启传统文化符号研究的新范式。