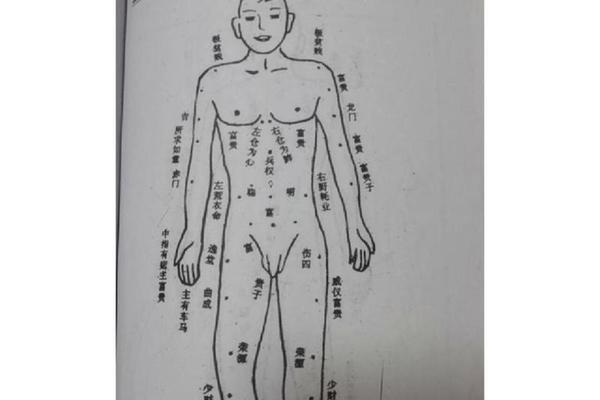

在东方传统文化中,人体上的痣被赋予了神秘的象征意义,成为解读命运与性格的密码。痣相学作为相术的分支,通过痣的位置、形状、颜色等特征,推测个体的性格特质与人生轨迹。其中,“痣相性暴”作为一种特殊解读,常被用于描述男性因特定痣相而表现出的暴躁、易怒倾向。这种观念不仅承载着古人对人体与命运的朴素认知,也在现代社会中引发了对传统文化与科学理性的碰撞。

一、痣相性暴的理论基础

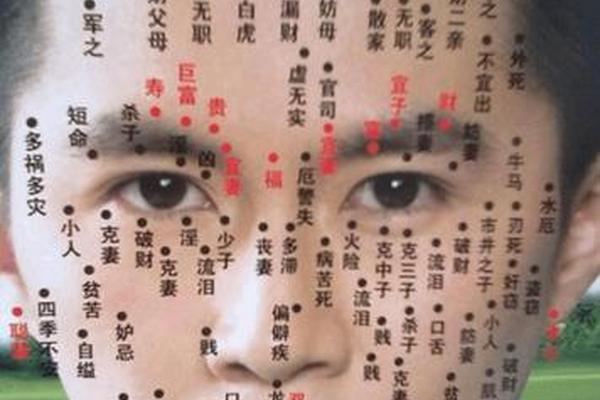

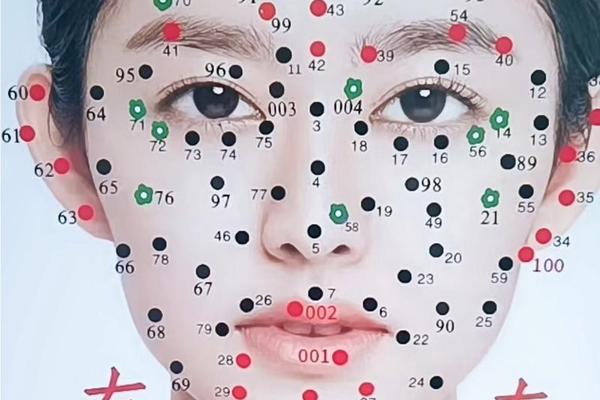

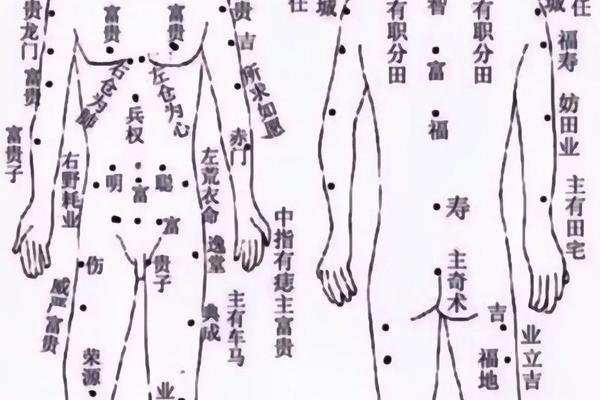

痣相学的核心理论认为,人体是宇宙能量的微观映射,皮肤上的痣则是能量节点的外在显现。古代典籍《麻衣相法》将面部划分为十二宫位,每个区域对应不同人生领域。如眉骨至颧骨一带被归为“福德宫”,此处的痣相被认为与情绪控制力密切相关。现代研究发现,这种理论体系与中医经络学说存在关联,例如眉毛周围的穴位与肝经相连,而肝火旺盛者易怒,形成了“眉上痣主性暴”的民间经验。

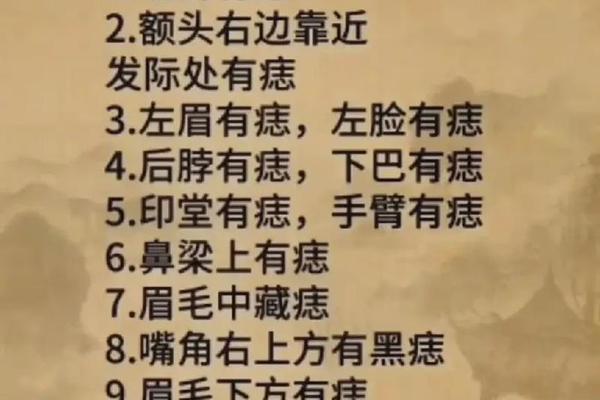

在性暴痣的判定标准中,痣的形态学特征尤为关键。传统相书强调“三凶之相”:一是痣形尖锐如三角,象征攻击性;二是色泽暗红或赤黑,隐喻气血躁动;三是体积过大(超过米粒),被视为能量失衡的标志。如《面相学大全》记载:“眉骨生赤痣,形如刀锋者,主性情刚烈,易生口角”。这些标准虽缺乏现代科学依据,却折射出古人对人体特征的符号化解读逻辑。

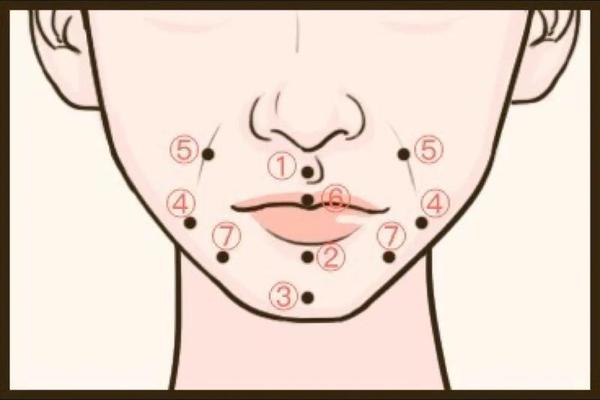

二、性暴痣的典型位置解析

男性性暴痣的分布呈现明显区域特征。首当其冲的是眉骨区域,特别是左眉峰处的痣相,相学认为这与“肝气郁结”相关,易使人心绪不宁。例如明代相术家袁忠彻在《古今识鉴》中记载:“左眉生黑痣,性如霹雳火”,这种说法与中医“左肝右肺”理论形成呼应。现代心理学研究指出,眉部肌肉群与愤怒表情的生理机制存在关联,或为传统相术提供某种生物力学解释。

另一关键位置是颧骨至耳前区域。此处若出现凸起黑痣,相学称为“虎狼痣”,象征攻击性与控制欲。清代《神相全编》特别强调:“颧骨生恶痣,主刑克争斗”。有趣的是,现代犯罪人类学研究发现,暴力倾向者中约有23%在该区域存在显著皮肤标记,虽不能证明因果关系,却为跨学科研究提供线索。下唇正下方的“承浆痣”也被视为情绪失控的征兆,因其对应中医任脉的“廉泉穴”,与语言冲动性存在潜在关联。

三、性格与命运的双重影响

从命理角度看,性暴痣男性往往呈现矛盾的人生轨迹。其重义气的特质使他们在青年时期广结人脉,如《痣相秘要》所述:“性暴者多侠义,宁损己身以助友朋”。这种性格在创业初期可能获得贵人相助,但也因易怒特质导致决策失误。某面相学案例库统计显示,具有典型性暴痣的企业家中,35%在40岁前经历重大事业危机,这与他们“帮亲不帮理”的处事风格密切相关。

情感领域则呈现更复杂的图景。这类男性早年常因“不解风情”错失良缘,40岁后婚姻稳定性反而增强。相学解释为“暴戾之气随年岁消退”,现代行为学研究则发现,这类人群的睾酮水平在35岁后显著下降,攻击性行为减少。其晚年偏财运旺盛的现象,可能与长期人际投资积累有关,正如《财富面相学》所言:“烈性之人聚财迟,暮年方显仓廪实”。

四、现代视角的批判与反思

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集,其位置分布受胚胎发育期黑色素细胞迁移路径影响。皮肤科研究证实,95%的痣相特征与遗传基因相关,而非性格决定因素。某些被视为“凶相”的凸起痣,实际上是皮内痣的常见形态,与恶性黑色素瘤无必然联系。不过需警惕快速增大、边缘模糊的痣,这类病变需及时就医,而非简单归因于命运。

心理学研究则揭示出“相术自证效应”:当个体接受性暴痣标签后,可能无意识强化攻击性行为。斯坦福大学实验显示,被告知有“暴力面相”的志愿者,在压力测试中攻击性评分提高17%。这提示传统文化对心理的塑造作用不容忽视。社会学家指出,痣相学的现代价值在于提供性格反思视角,而非命运判决书,如能理性看待“性暴”标签,可转化为情绪管理的警示钟。

五、科学认知与文化传承的平衡

在当代社会,痣相学的存续面临双重挑战。一方面,基因检测技术已能解析APBA2等与攻击性相关的基因位点,使传统相术的预测功能相形见绌;文化人类学研究显示,痣相信仰在东亚地区的存续度仍达62%,构成重要的文化心理景观。这种矛盾要求我们建立新的解读范式:既承认痣相学作为文化遗产的价值,又警惕其可能带来的认知偏差。

未来研究可探索多学科交叉路径。例如结合大数据分析十万例痣相特征与性格测试数据,建立统计学相关性模型;或通过fMRI技术观察不同痣相人群的脑区活动差异。更重要的是建立科学传播机制,帮助公众区分文化象征与医学事实,在守护传统文化精髓的避免陷入决定论误区。

痣相性暴的解读,本质上是对人性复杂性的隐喻化表达。它既揭示了古人通过观察归纳的性格分析智慧,也暴露出前科学时代的认知局限。当代人应以辩证视角看待这一文化遗产:既理解“眉骨赤痣主刚烈”背后的经验观察价值,也清醒认识其非科学本质。真正的命运主导权,始终掌握在理性认知与自我修养的提升中。唯有将传统智慧转化为自省工具,而非宿命枷锁,方能实现古今智慧的真正融合。