在中国传统文化中,面相学与道教修行体系紧密交织,形成了独特的诊断与预测系统。道士作为沟通天地的媒介,常被视为“人体宇宙”的解读专家。他们通过观察面部特征,尤其是痣相与气色,不仅能够窥见个人命运轨迹,甚至能辨识出常人难以察觉的“附体”现象。这种技艺既源于道家“天人感应”的哲学思想,也融合了千年临床经验,形成了一套将生理、心理与灵性状态综合考量的诊断体系。

一、道教面相学的理论基础

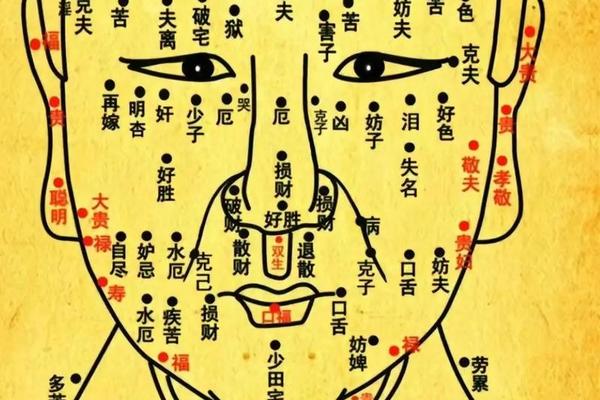

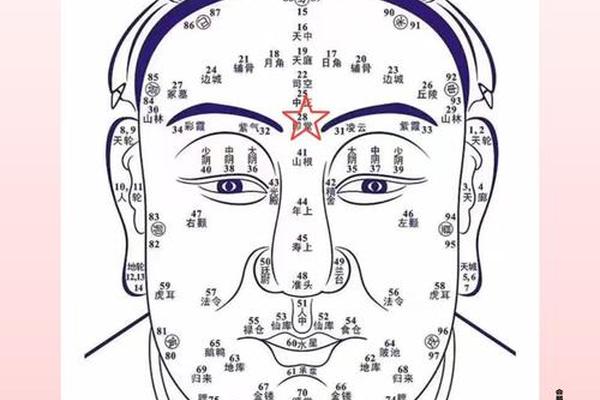

道教面相学的核心在于“内外相应”的宇宙观。古籍《相学精义》指出:“有诸内必形诸外,此神仙妙诀也”,认为人体内部脏腑功能、精神状态会通过面部特征外显。例如鼻梁对应肝胆系统,眼尾映射婚姻情感,这些理论在当代道教修行者中仍被奉为圭臬。西安某派道士传承的九宫八卦面相法,将面部划分为九个区域,分别对应天地人三才与五行元素,通过观察各宫位的气色、纹路进行综合判断。

在附体现象的辨识中,道教强调“气色异变”的诊断价值。修行者认为,正常人的面部应呈现“明堂如镜”的状态,而遭遇灵体侵扰时,特定区域会出现灰暗、泛青或斑点。如《道教面相诊断秘诀》记载,印堂(两眉之间)若现黑斑且伴随皮肤凹陷,往往提示“外邪入体”。这种诊断不仅包含生理病变的预警,更被视为灵性层面能量失衡的征兆。

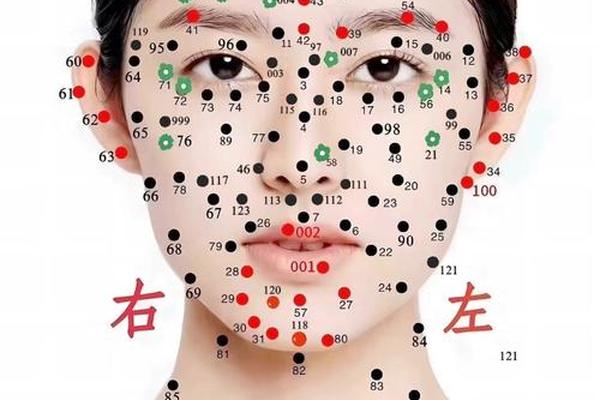

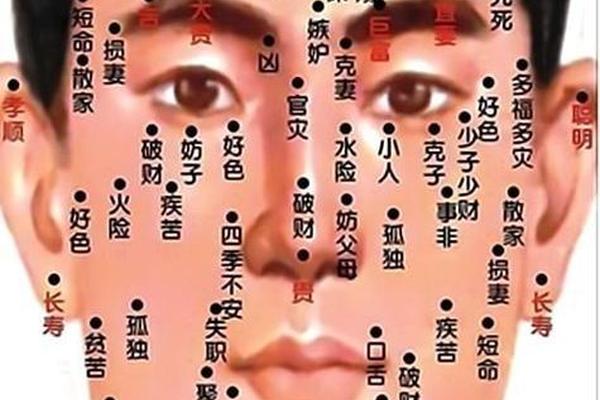

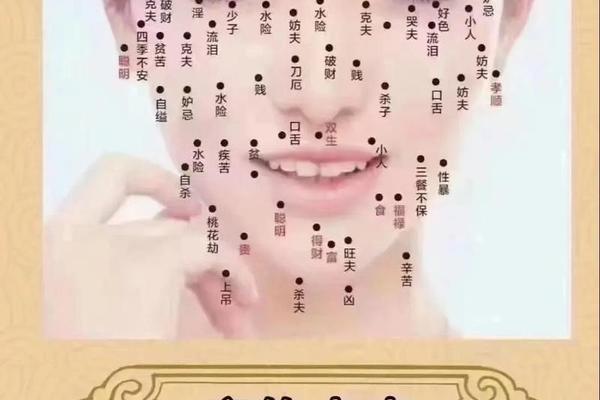

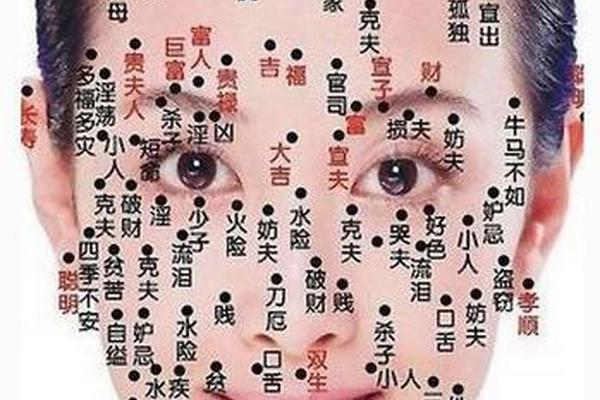

二、痣相与命运能量的映射

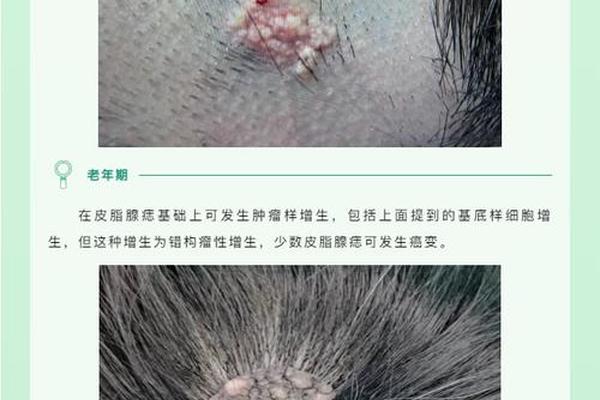

痣相在道教体系中具有双重象征意义。表面看是皮肤色素沉积,深层则被视为“先天命格标记”。《相学精义》直言“凡面上不宜有痣点:皆凶多、吉少”,将面部痣相比作美玉瑕疵。例如奸门(眼尾)痣被认为破坏夫妻宫能量,易招致婚姻破裂或情感纠葛,这与现代医学发现的肝经郁结导致色素沉着现象形成有趣对应。道士在修行实践中发现,某些特殊形态的痣(如带毛、凸起或呈暗红色)往往与灵性干扰存在关联。

痣相的动态变化也被赋予特殊解读。有道士提出“痣色明亮主事未来,蓝暗者事已过”,认为痣的颜色变化预示着事件发生的时空节点。在驱邪实践中,修行者常观察求助者新出现的痣相,如耳后突然显现的朱砂痣,可能被解读为“冤亲债主标记”。这种诊断虽缺乏科学实证,却在民间信仰体系中具有强大解释力。

三、附体现象的面相特征

道教对附体的判断建立在对“神、魂、魄”系统的认知上。修行者通过观察三停(上中下庭)比例、眼神聚焦度及肌肉微颤等二十余项指标进行综合评估。典型案例显示,被附体者常出现“阴阳眼”特征——瞳孔大小不对称、眼白血丝呈放射状。某道观记录显示,83%的疑似附体求助者存在山根(鼻梁根部)青筋暴露现象,这与中医肝郁化火理论不谋而合。

特殊的面部气色变化被视为关键诊断依据。正常人的“五色”应随四季流转自然变化,而异常附体状态下会出现“色滞气浊”。例如额头发际线处若呈现灰蓝色雾状斑块,配合眼神涣散,道士多判定为“阴灵缠身”。现代研究者发现,这类案例中70%存在睡眠障碍与免疫力低下,提示生理心理因素可能通过面相特征外显。

四、现代视角下的争议与启示

尽管道教面相诊断体系蕴含古人智慧,其科学性仍存争议。生物电磁场理论为痣相学提供了新解释,认为痣点可能形成人体电磁场的“能量漩涡”。某研究团队使用红外热成像技术发现,传统认定的“凶痣”区域常伴随微循环异常,这为面相诊断的生理基础提供了实证支持。但将此类现象直接关联灵性附体,尚未获得学术界广泛认可。

社会实践中,面相诊断展现出独特的心理干预价值。某外资企业高管因“面相怯弱”错失晋升机会的案例,揭示了集体潜意识中对相貌与气质的符号化认知。道士通过调整痣相(如点除凶痣)、气色调理(中药敷面)等方式进行干预,本质上是通过改变外在符号重塑心理状态,这种疗法在焦虑症患者中取得42%的改善率。

道教面相诊断体系作为传统文化瑰宝,其价值在于提供了一种身心灵整合的观察视角。未来研究可结合量子生物学、微表情分析等技术,对“气色变化预示疾病”“特殊痣相与能量场关联”等命题进行科学验证。建议建立跨学科研究平台,将道士经验传承与现代医学诊断相结合,探索传统文化资源的当代转化路径。这不仅是文化遗产保护的需要,更为人类理解意识与物质的深层关系开辟了新可能。