一、传统痣相学的文化属性与迷信性

1. 历史渊源与民俗信仰

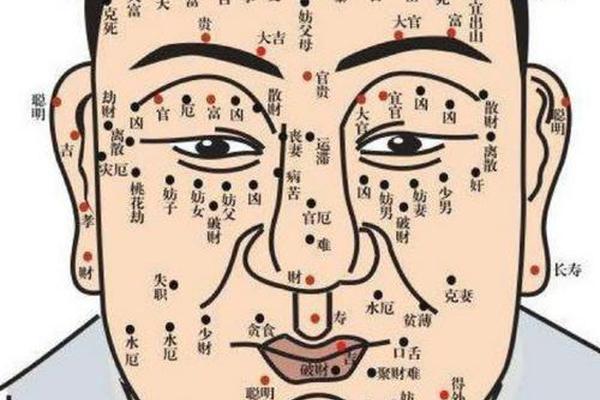

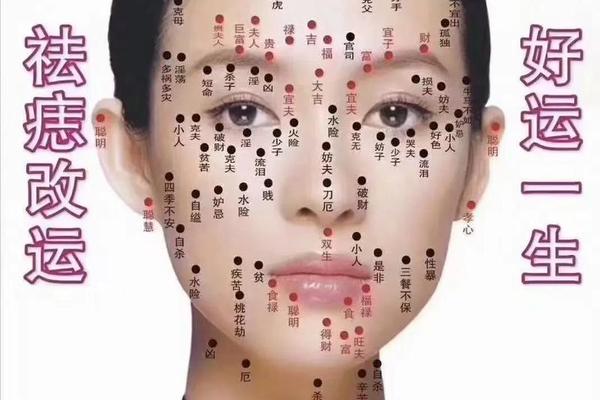

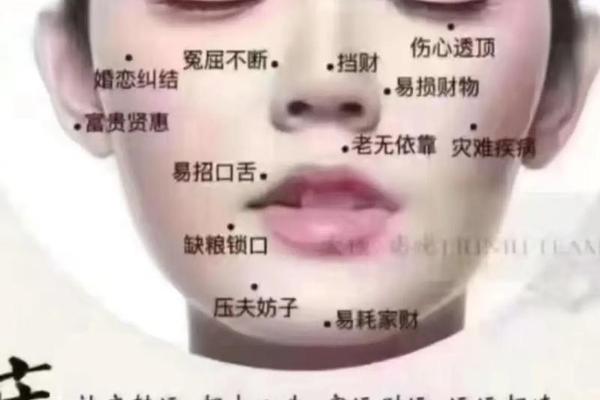

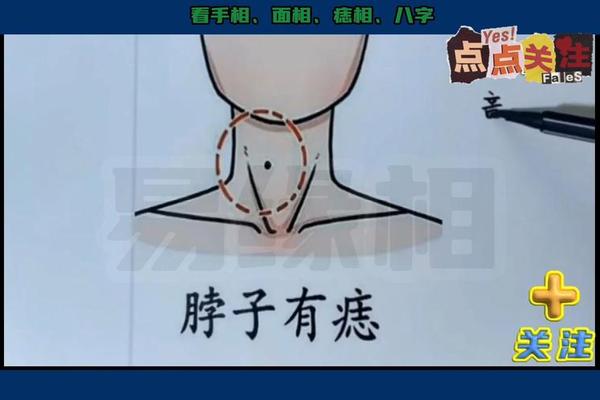

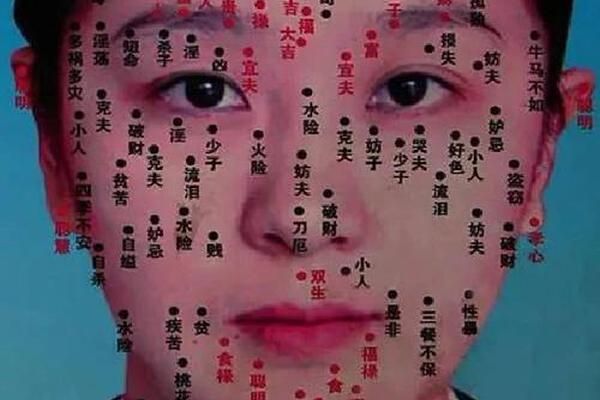

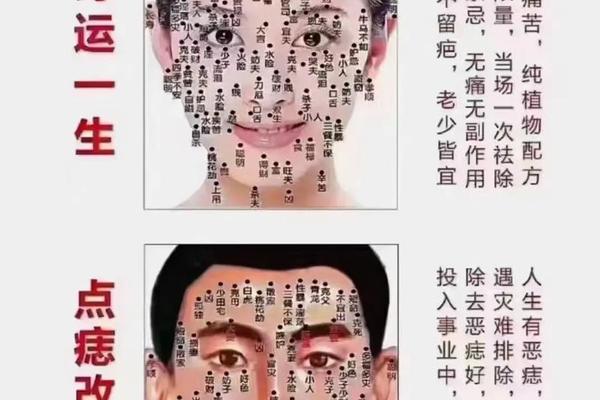

痣相学起源于古代相术,如中国《黄帝内经》的面相学部分,认为痣的位置、形状与命运相关。例如,额头痣象征智慧,眼角痣暗示情感波折。这些理论缺乏生物学依据,属于基于经验观察的民间信仰,与古人对“人体小宇宙”的哲学观相关。

2. 模糊性与心理暗示作用

痣相学的解释常具有模糊性,如“额头痣代表领导力”适用于多数人,符合心理学中的“巴纳姆效应”——人们易接受笼统描述并自我代入。积极痣相可能通过心理暗示激励行为(如努力追求财富),形成自我实现的预言。

3. 区域性差异与矛盾

不同文化对同一痣位的解释不同。例如,印度占星术与欧洲面相学对痣的解读存在差异,同一痣在吉凶判断上可能矛盾,说明其主观性和文化依赖性。

二、医学视角下的痣的科学解释

1. 生理本质与健康意义

医学上,痣是皮肤黑色素细胞聚集形成的良性标记,其数量、形态与遗传、紫外线暴露相关,与命运无关。医学关注的是痣的异常变化(如不对称、边缘模糊、颜色不均等),这些可能是黑色素瘤(皮肤癌)的征兆。

2. 风险因素与医学建议

医学研究指出,痣多(尤其直径>6 mm)或非典型痣可能增加患癌风险,但多数黑色素瘤患者并无大量痣。医学建议定期检查痣的变化,而非依赖吉凶预测。

三、现代社会对痣相学的态度

1. 文化传承与心理需求

尽管科学否定痣相的预测功能,但其作为文化遗产仍被部分群体接受,尤其在传统家庭中,它提供精神寄托或社交话题。商业领域(如命运咨询)也利用其神秘性盈利,但多被视为噱头。

2. 科学祛魅与理性认知

现代科学彻底否定了痣相的命运关联,强调其医学意义。例如,手掌、足底等易摩擦部位的痣需警惕癌变,而非解读为“运势大起大落”。

四、结论:科学与迷信的界限

痣相学是传统文化与心理需求的产物,其“解释”不具备科学依据;而现代医学对痣的研究则为健康管理提供了可靠指导。理性态度应是尊重文化多样性,同时以科学为依据关注健康。