在古老的东方文化中,面相学一直被视为解读命运的重要途径,而皮肤上的痣相更是承载着丰富的象征意义。近年来,随着人们对传统命理兴趣的复苏,“脸上血痣是否为吉相”成为热议话题。本文将从相学解读、医学分析、文化渊源等多角度深入探讨这一主题,并结合现代科学观点,为读者揭示血痣背后的复杂含义。

面相学中的血痣象征

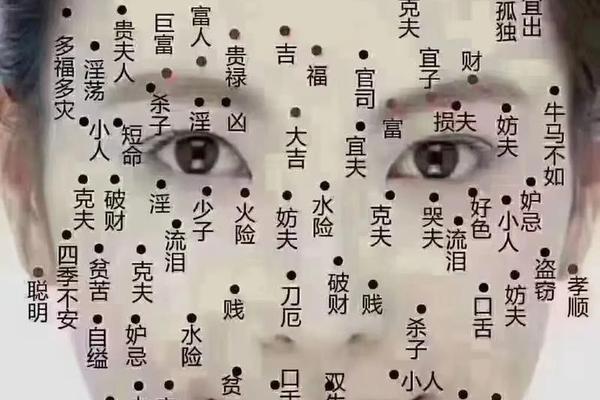

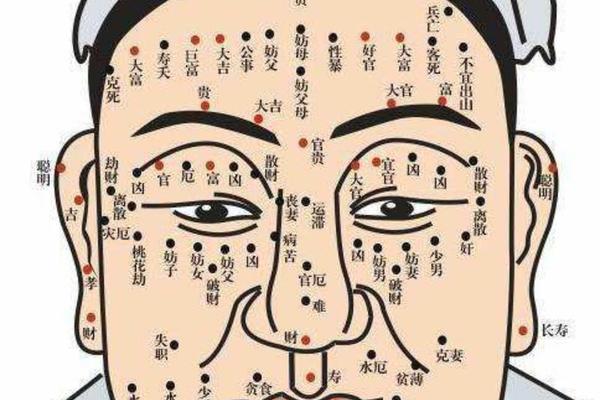

在传统相学体系中,血痣(即红痣)被赋予极高的地位,古人认为其是“气血精聚”的体现。《麻衣相法》中记载:“红痣起于祖脉风水之位,主寿且身后得吉地”,强调了红痣与命运福泽的关联。例如,生于印堂(两眉之间)的血痣被视为“命宫显贵”,象征心智通达且易获权势;而位于奸门(眼尾至太阳穴区域)的血痣则预示婚姻和谐,配偶贤能。

并非所有血痣皆为吉兆。相学强调痣的形态与色泽:色泽需“赤如泉,白如玉”方主富贵,若颜色晦暗或形状不规整,则可能暗示性格缺陷或运势波动。例如鼻翼血痣常被解读为财运不稳,需警惕投资风险;而眼尾血痣虽主异性缘旺盛,但也可能引发感情纠葛。

医学视角下的血痣真相

现代医学将血痣分为两类:樱桃样血管瘤与蜘蛛痣。前者是皮肤毛细血管增生形成的良性病变,多发于中老年群体,与健康无直接关联;后者则可能提示肝脏疾病,因其形态如蜘蛛网般扩散,常见于慢性肝炎患者。研究显示,约75%的蜘蛛痣患者伴随肝功能异常,这与中医“血痣主痰湿积滞”的观察不谋而合。

值得注意的是,面相学中的“血痣”与医学定义的血管痣存在概念差异。医学上的樱桃样血管瘤多为后天形成,而相学强调的吉痣往往要求先天生成且色泽纯净。这种认知差异导致民间常将普通红痣与病理特征混淆,例如将老年性血管瘤误认为“鸿运当头”的象征。

文化历史中的痣相演变

血痣的文化意义在历史长河中不断演变。先秦典籍《周易》已记载“朱砂痣主贵”,汉代相书《相理衡真》更系统地将痣相与五行学说结合,提出“红痣属火,主礼德”。至明清时期,相学家发展出“痣分九宫”理论,认为面部不同区域的血痣对应着官禄、子嗣、财库等人生领域。

民间传说进一步丰富了血痣的象征体系。例如江南地区流传“唇上血痣主食禄”,认为此类人易得贵人提携;而闽南文化中则将耳部血痣视为“通灵之兆”,暗示与宗教玄学的特殊缘分。这些文化烙印使得血痣超越了单纯的生理特征,成为集体心理的投射载体。

科学辨痣的实用建议

面对血痣的吉凶争议,理性辨别至关重要。首先可通过“三观察法”初步判断:

1. 形态:良性血痣直径多小于5毫米,边缘清晰;蜘蛛痣则呈放射状分支。

2. 按压反应:樱桃样血管瘤按压后短暂褪色,蜘蛛痣中心按压后周围血丝消失。

3. 生长速度:生理性血痣生长缓慢,若短期内增大需警惕病理变化。

对于追求面相解读者,建议结合现代医学检查。例如鼻准血痣虽被相学视为富贵之征,但若伴随肝区不适,应及时排查肝硬化风险。这种跨学科的交叉验证,既能保留传统文化智慧,又可规避健康隐患。

在传统与现代间寻找平衡

血痣的吉凶之争,本质是神秘主义与理性主义的碰撞。面相学通过血痣构建的命运图谱,反映了古人对生命规律的诗意想象;而医学研究则揭开了生理表象下的健康密码。对于当代人而言,更应秉持“信而不迷”的态度——既欣赏相学文化中的人文哲思,又重视科学诊断的预警价值。未来研究可进一步量化分析痣相特征与性格、健康的统计学关联,让这一古老智慧在实证框架下焕发新生。