在中国传统文化中,魁星是主宰文运与功名的神祇,其形象常与科举、智慧紧密相连。民间传说中,他不仅是北斗星辰的化身,更通过“魁星点斗”“独占鳌头”等典故成为读书人的精神图腾。而与之相关的“魁星痣相”学说,则融合了中医学、命理学与民俗信仰,将人体特定部位的痣视为文运与命运的隐喻符号。这种从天文到人文、从神话到现实的交织,展现了古代社会对知识与命运的复杂认知。

魁星的神话源流与形象演化

魁星的形象可追溯至北斗信仰。据《史记》记载,“魁”为北斗第一星,象征“首”与“极”,汉代纬书《孝经援神契》更将奎星(后讹为魁星)定义为“主文章”的星宿。至宋代科举制度兴盛时,民间将魁星人格化为一位才华横溢却相貌奇丑的文人。传说他因殿试时以“麻面映天象”“一脚跳龙门”的机敏对答被钦点为状元,死后升格为神,其形象定格为赤发环眼、单足踏鳌、手握朱笔的鬼魅模样。这种“以丑显贵”的塑造,暗含古代社会对才学超越形骸的推崇。

北斗七星与“魁”的关系进一步强化了其文化象征。北斗前四星称“魁”,后三星为“杓”,魁星既是天文坐标,又是人间功名的裁决者。明代顾炎武在《日知录》中指出,魁星信仰实为奎星崇拜的误读,但“魁”字拆分出的“鬼”与“斗”却意外契合了其狰狞外貌与执掌文衡的双重特性。这种从星宿到神格的转化,体现了中国人“天人合一”思维下对自然现象的化重构。

魁星痣相的命理阐释与身体隐喻

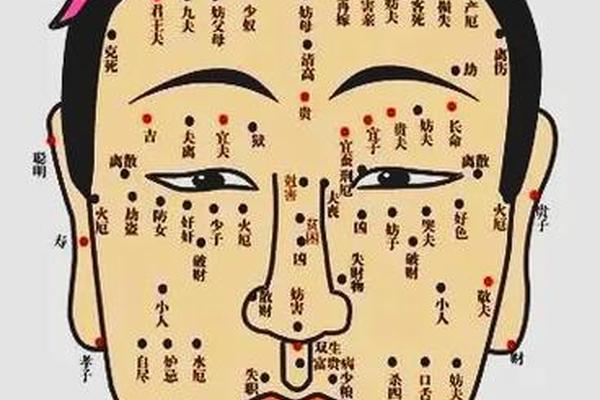

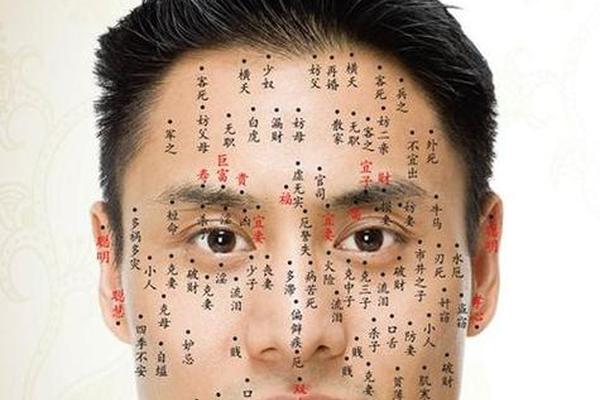

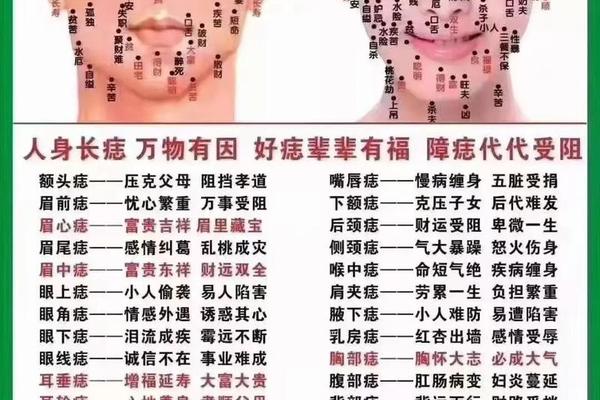

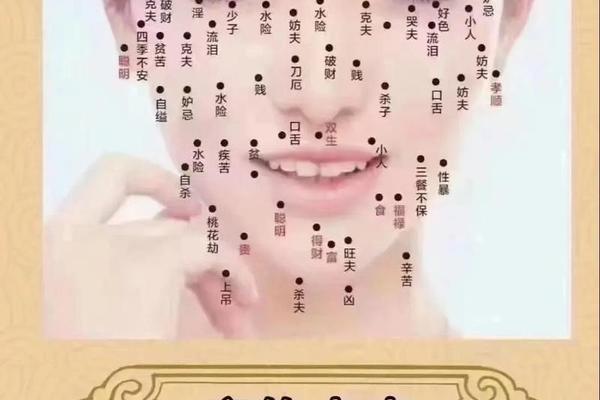

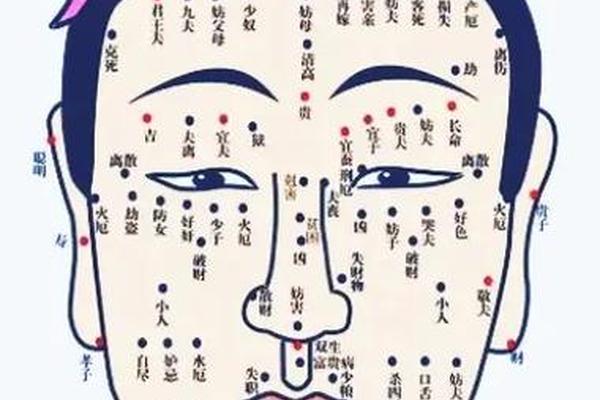

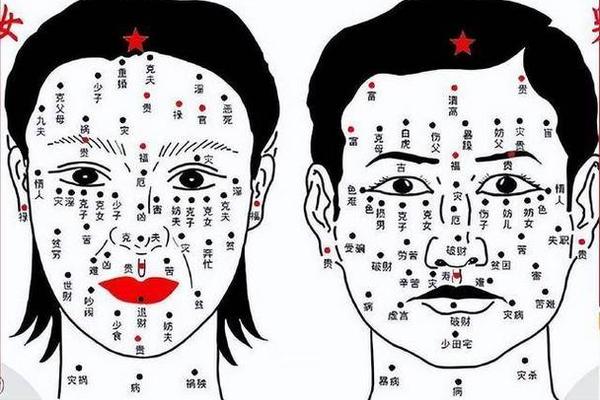

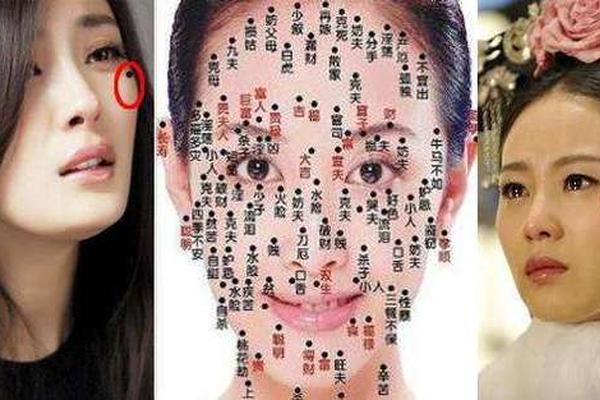

在痣相学体系中,“魁星点斗纹”特指胸前或颈部呈三角分布的三颗痣。据《黄帝内经素问》记载,此痣关联阴腧脉,影响心包与腹部气血,若色泽晦暗可能引发心痛、忧郁之症。命理学家认为,此类痣相需通过佩戴“昱珀”并配合“九叶玲莲”等结押仪式激活,方能转化文运与官禄。这种将生理特征与命运干预结合的观念,折射出古代医学与玄学交融的独特认知逻辑。

痣相吉凶的判定更渗透着阴阳五行思想。如《痣相》所述,红痣主吉象征文运亨通,黑痣则多凶兆;显痣(可见部位)与隐痣(隐蔽部位)的区分,亦对应着“藏拙显贵”的处世哲学。以“魁星踢斗”痣为例,其位置接近任脉要穴,在相学中被解读为“气运贯通”之相,而现代解剖学发现该区域神经丛密集,或可解释古人对此特殊感知的重视。这种科学与玄学的模糊边界,恰是传统文化魅力的深层密码。

魁星崇拜的文化实践与社会影响

从宋代至清末,各地修建的魁星阁达千余座,成为士子科举前必拜之所。其仪式包含“魁星宴”“祭狗头”等民俗,甚至发展出以鳌鱼灯、朱笔符咒为载体的象征体系。清代《日知录》批判此类信仰为“不识字者之妄”,却侧面印证了魁星文化在民间根深蒂固的影响。更有趣的是,福建等地至今保留着“抢鳌头”习俗,考生摸塑像鳌头以求吉兆,这种物质实践使抽象信仰具象化为可触碰的精神寄托。

在命理学领域,紫微斗数将天魁星定义为“贵气引路者”。现代研究显示,命宫带天魁者多具策略思维与领导力,这与古代“魁星点斗”说形成跨时空呼应。八字命理中的“魁罡格”更将生辰与星辰运行对应,主张特定八字者需通过修习文史平衡刚戾之气。这些理论虽缺乏科学实证,却构建了一套自洽的命运解释系统,反映出中国人对“天命”与“人为”关系的永恒探索。

当代视角下的文化解构与价值重估

人类学研究表明,魁星信仰实质是科举制度催生的“成功学图腾”。其痣相学说通过将身体符号化,为寒门士子提供了超越阶层固化的心理慰藉。从认知心理学角度,特定痣相的“激活”仪式可视为自我暗示的过程,这与现代积极心理学的目标可视化理论异曲同工。而建筑学视角下,魁星阁的方位多设于城镇文脉节点,暗合风水学“聚气”原则,其空间叙事强化了文化权力的地理表征。

当前研究更关注其现代转化路径。台湾学者提出“数字魁星”概念,将AR技术融入传统祭祀,使青年通过虚拟点斗仪式体验文化。教育学界则尝试提取“魁星精神”中的勤学内核,将其转化为激励机制。这些创新既需警惕文化失真风险,也启示我们:传统文化元素的当代存活,关键在于找到神话原型与现实诉求的价值接口。

跨越千年的文脉烛照

魁星信仰及其痣相学说,如同一条贯穿中国古代社会的文化基因链。它从星辰观测始,经神话再造、命理附会,最终沉淀为集体心理中的文运符号。在科学理性主导的今天,我们既要揭示其历史局限性,也应看到其中蕴含的智慧:对知识的敬畏、对突破命运桎梏的渴望,以及将个体生命与宇宙秩序相连的宏大叙事冲动。未来研究或可深入挖掘魁星文化中的教育学启示,或从医学角度实证痣相学说的生理基础,使这一文化遗产在祛魅与传承中获得新生。