在人体相学中,腹部尤其是肚脐周围的痣相,承载着丰富的文化隐喻与命运解读。从古至今,民间相术将腹部视为“藏气之所”,肚脐更是“先天之本”的象征,其周围的痣被赋予财富、情感、健康等多重寓意。而随着现代医学的发展,痣的生理特征与健康风险逐渐被科学揭示,传统相学与医学认知形成了有趣的碰撞。本文将从文化象征、医学视角及争议焦点三个维度,探讨腹部痣相的多元解读。

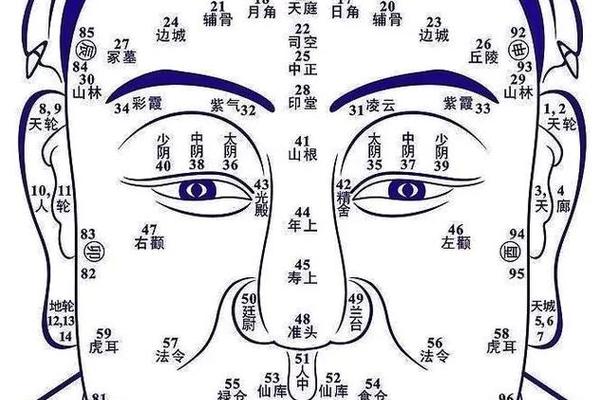

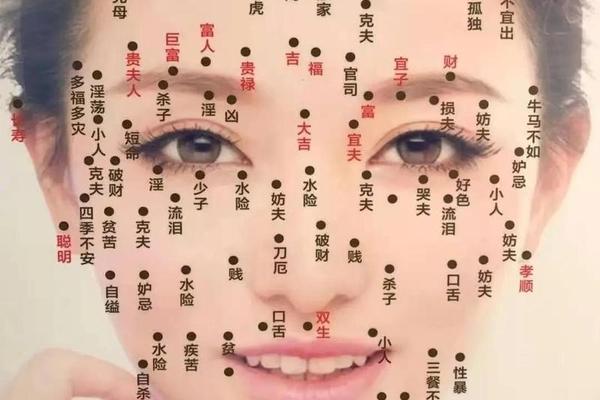

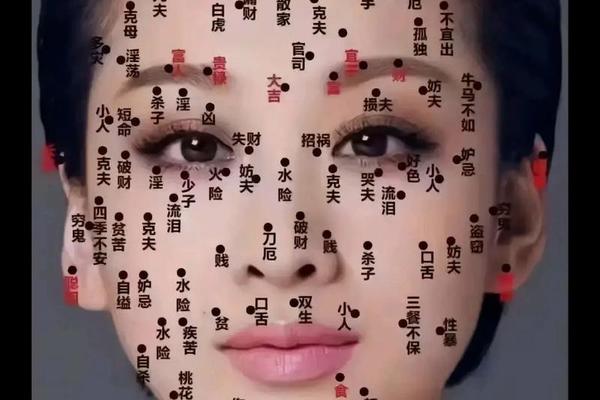

一、传统相学中的位置与运势

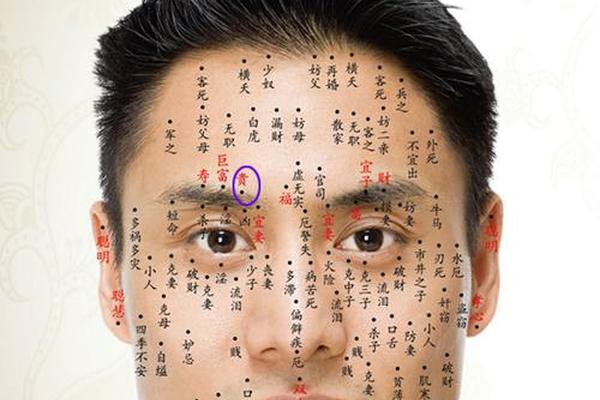

在传统相学体系中,腹部痣的位置与形态被精细划分,不同方位对应截然不同的命运轨迹。例如,肚脐正中的痣被称为“含珠”,主富贵双全,尤其对女性而言,象征旺夫益子,能嫁入显赫之家。而肚脐上方靠近胸腹处的痣,则被认为与财运直接相关,古籍记载“脐内藏金”者,往往一生衣食无忧,甚至能积累巨额财富。这种位置与命运的对应关系,反映了古代对“天人感应”哲学的具象化表达。

肚脐左右两侧的痣相则暗藏性格与社交特质。左侧痣常与热情、创造力关联,右侧痣则暗示理性与组织能力。例如,肚脐左侧偏上的痣被解读为“子孙昌盛”,右侧偏上的痣则象征经商天赋。这种方位差异的解读,可能源于古代“左为阳、右为阴”的方位观,以及对人体左右经络气血运行的想象性关联。

二、医学视角下的痣相解析

现代医学将痣定义为黑色素细胞聚集的皮肤病变,其形态、颜色变化可能提示健康风险。根据妙佑医疗国际的研究,直径超过6毫米、边缘不规则或颜色不均的痣需警惕黑色素瘤。这与传统相学中“凶痣”的判定存在部分重叠,例如肚脐下方正中被称为“克父克母”的痣,若呈现快速生长、出血等症状,实际可能属于高危皮肤病变。

腹部痣的医学意义还体现在内分泌与代谢关联上。部分研究指出,腹部脂肪分布与激素水平相关,而该区域痣的生长可能与荷尔蒙波动存在潜在联系。例如孕妇肚脐周围色素沉着加剧的现象,既被相学视为“旺子”征兆,也被医学解释为妊娠期雌激素升高的生理反应。这种双重解释展现了传统经验与科学原理的微妙交织。

三、文化隐喻与科学认知的争议

传统相学对腹部痣的吉凶判定,常引发科学合理性的质疑。例如“肚脐周围七颗痣主官运”的说法,缺乏解剖学或遗传学依据,却承载着古代官僚制度下对权力象征的集体想象。再如“腹部痣多者旺盛”的论断,虽被部分心理学研究解释为自我暗示效应,但更可能源于对生殖区域邻近部位的联想式附会。

当代研究开始尝试量化传统痣相说的文化意义。一项文化人类学调查显示,62%的受访者知晓腹部痣相文化,其中28%会因痣的位置产生心理暗示。这种心理暗示可能形成“自证预言”,例如自认“旺夫痣”者更积极经营婚姻,从而提升关系质量。但此类研究仍需更大样本支持,且需排除幸存者偏差的影响。

四、未来研究与认知建议

腹部痣相的多元解读提示着跨学科研究的必要性。在医学领域,需加强痣变监测与传统文化认知的科普衔接,例如将“ABCDE黑色素瘤识别法则”与传统凶痣特征对比教育。在文化研究层面,可建立痣相数据库,分析不同地域、时代对腹部痣的诠释差异,例如对比东亚“脐内藏金”与西方占星学中腹部星座的象征关联。

对个体而言,理性看待痣相需把握两个原则:其一,医学检查优先于吉凶判定,任何形态异常的痣应及时就医;其二,文化解读可作心理调适参考,但需避免宿命论思维。正如相学古籍《麻衣神相》所言:“相由心生,运随行改”,现代人更应注重通过积极行动塑造命运,而非拘泥于体表标记的既定诠释。

腹部痣相的文化阐释,是古代智慧与人体奥秘对话的缩影,其背后既有对生命现象的朴素观察,也暗含社会价值观念的投射。在科学与人文的双重视角下,我们既能以医学理性规避健康风险,亦可从文化隐喻中汲取心理能量。未来研究需进一步打破学科壁垒,在量化分析与文化解码中,重构人体标记的多元意义网络。而对于个体,或许正如那句古老的相学箴言:“痣无绝对吉凶,心念方定乾坤”。