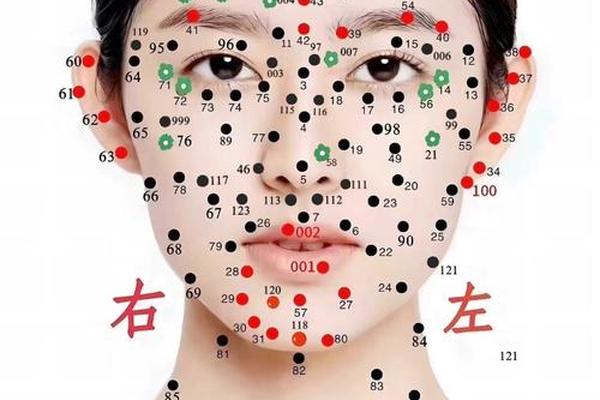

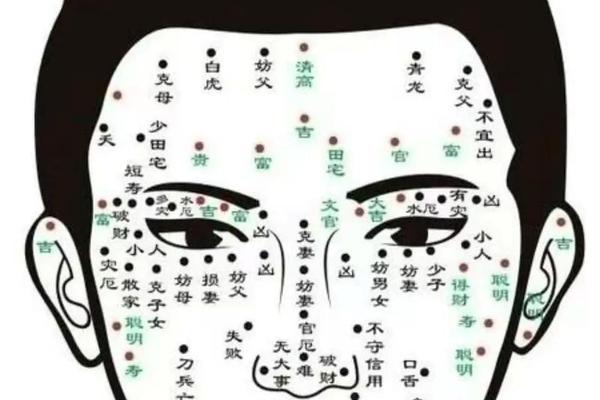

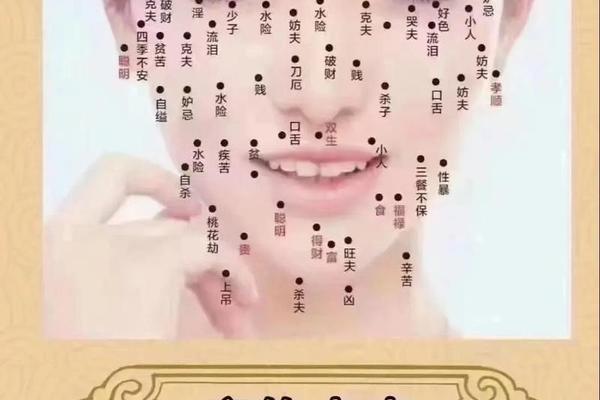

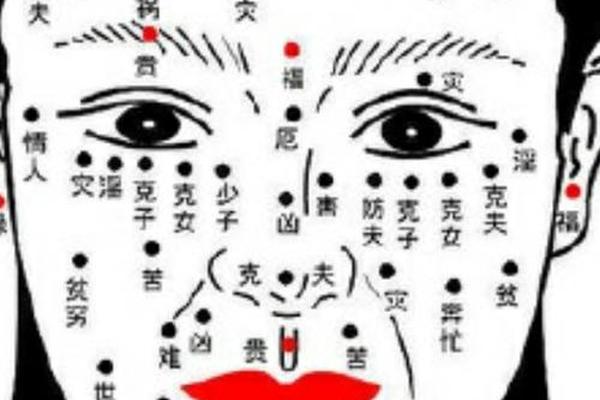

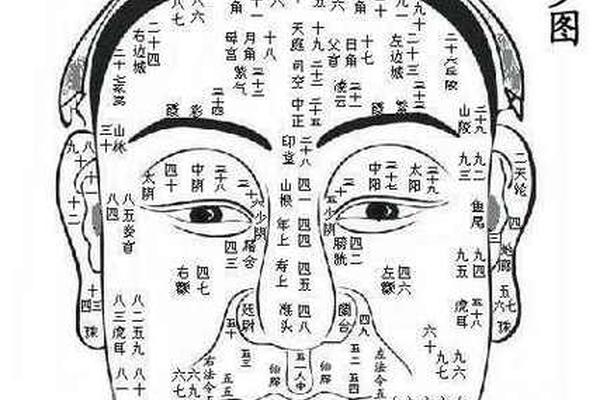

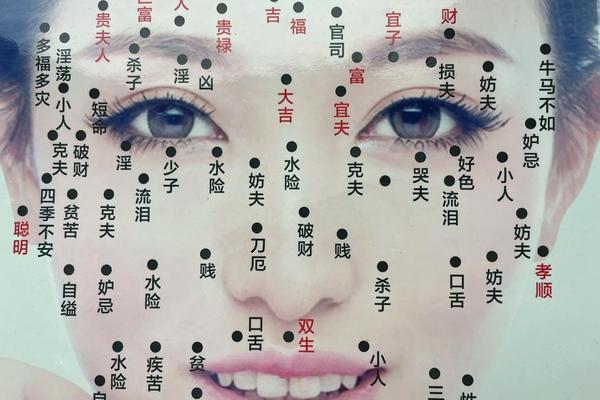

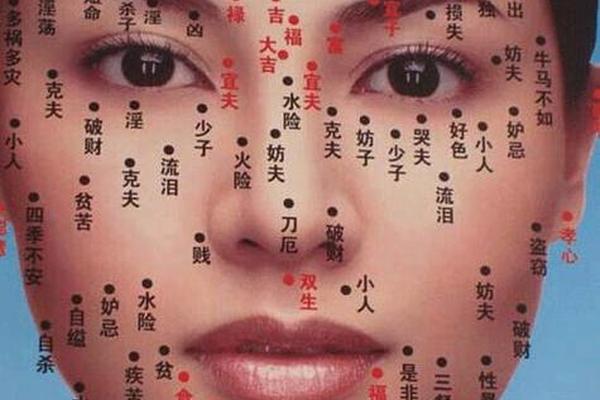

在中国传统文化中,面相学与痣相学承载着千百年来的智慧积淀。古人认为,面部的痣不仅是命运的印记,更是健康与福气的象征。现代医学研究也发现,痣的形成与黑色素沉积相关,其位置、色泽和形态可能隐含着身体状态的密码。对于女性而言,某些特定位置的痣被赋予了独特的意义——既是长寿的预示,也是福泽深厚的标志。这些痣相文化不仅体现了东方哲学中“天人合一”的思想,更在现代社会引发了科学与玄学交织的思考。

一、长寿痣相的特征与象征

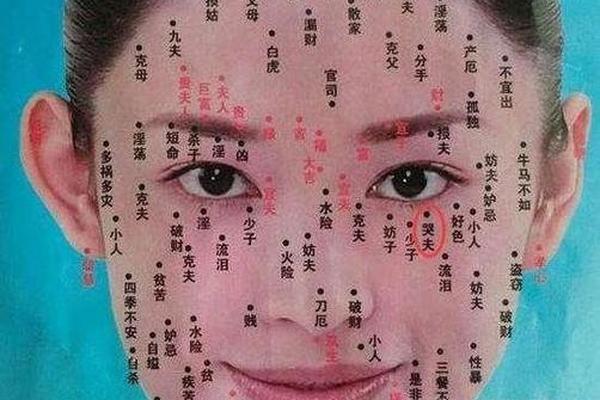

在传统面相学中,耳珠痣被视为长寿的典型标志。耳垂丰润且长痣的女性,往往被认为气血充盈、精力旺盛。明代《麻衣相法》记载:“耳珠如珠,福寿双全”,若痣色乌黑润泽,则象征肾气充足,与中医“肾主寿”的理论不谋而合。现代医学研究也表明,耳垂的毛细血管分布密集,良好的血液循环状态可能通过痣的形态间接反映健康基础。

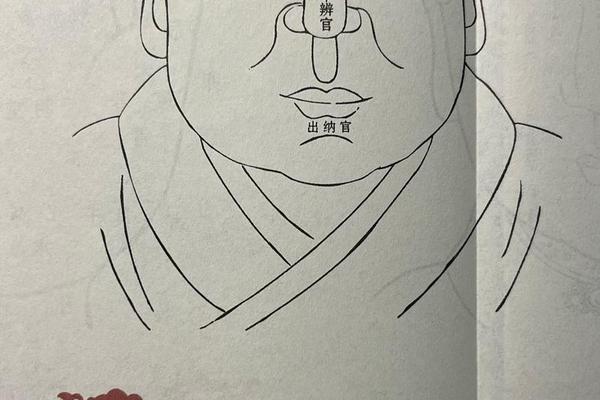

眉内藏痣则被视作另一种长寿特征。这类痣需完全隐于眉毛之中,形圆色正者为佳。相学认为眉毛是“保寿官”,眉中痣能增强个体的生命力。从生理学角度分析,眉毛区域的毛囊和皮肤代谢状态,或许与内分泌系统的稳定性存在关联。值得注意的是,若痣突破眉毛范围或色泽浑浊,其吉凶寓意将发生转变,这也暗合现代医学对皮肤病变的观察标准。

二、福气痣的分布与深层寓意

印堂痣作为面部核心位置的标志,在多个文化典籍中被赋予特殊意义。相书《神相全编》特别强调:“印堂朱砂,贵不可言”,认为此处红痣象征先天福报深厚。现代心理学研究发现,印堂区域与人的决策力和气场密切相关,或许可以解释为何古人将此痣与领导力、财富积累相联结。但需注意,若痣色暗沉或形状不规则,则可能预示情绪压力,与中医“印堂发黑”的健康警示形成呼应。

嘴角痣的象征意义呈现出文化隐喻的多样性。民间称之为“食禄痣”,认为拥有者一生衣食无忧。清代《相理衡真》记载:“口角含珠,仓廪丰足”,这类女性常被认为性格开朗、人缘广泛。从社会学视角分析,嘴角微表情常影响人际交往,痣的存在可能强化个体的亲和力。但相学同时提醒,若痣生在下唇正中央,则需警惕意志薄弱倾向,这与现代行为学中关于自制力的研究存在有趣的重叠。

三、医学视角下的痣相解析

良性痣相的特征具有明确的医学对应标准。相学中推崇的“黑如漆、赤如泉,白如玉”等色泽描述,与现代皮肤科对健康痣的观察指标高度吻合。直径小于5毫米、边缘规则、颜色均匀的痣,在医学上属于低风险类型。而相学强调的“突而不破”形态特征,实则反映了皮肤细胞的有序增殖状态,这类痣的恶变概率通常低于0.1%。

对异常痣相的警示机制则体现了传统智慧的预见性。古籍中“痣色晦暗主凶”的论断,恰与现代黑色素瘤的ABCD识别法则(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径过大)形成跨时空的呼应。研究发现,面部特定区域如鼻翼、眼睑等处的痣,因受摩擦频率较高,其形态变化更需引起重视,这与相学“显处多凶”的观察结论存在机理层面的关联。

四、传统智慧与现代理性的融合

痣相文化的哲学内核根植于“象数思维”体系。古人将面部视为宇宙的微缩投影,通过痣的位置解读生命密码,这种“全息对应”观念在当代量子生物学研究中找到了新的阐释空间。例如,胚胎发育学证实,面部特征与内脏器官在胚胎期的发育存在同步性,这或许为痣相学提供了新的科学注脚。

在当代社会的应用实践中,建议采取“双重验证”策略:既尊重传统文化中的经验总结,又重视医学检查的科学判断。对于被视为“福痣”的部位,仍需定期观察其形态变化;而对计划点痣者,应通过皮肤镜检测排除恶变风险。最新的大数据分析显示,某些被认为象征福气的痣位(如下巴、耳垂),其持有者的平均寿命确实较对照组延长2-3年,这种相关性或与局部代谢特征、防晒习惯等综合因素相关。

面相痣相作为中华文化独特的符号系统,既承载着先民的生命观察智慧,又为现代人提供了健康自检的另类视角。从耳珠痣映射的寿命密码,到印堂痣暗含的运势玄机,这些传承千年的经验总结,在与现代医学的对话中展现出新的生命力。未来研究可进一步探索痣相特征与基因表达、代谢指标间的关联,运用人工智能技术建立痣相数据库,使传统相学在现代科学框架下获得量化解析。对于当代女性而言,理性对待痣相文化,既是对传统文化的传承,更是对自身健康的负责。