皮肤上密集的红色斑点,医学界称之为樱桃状血管瘤或老年性血管瘤,其本质是局部毛细血管的良性增生。这类红痣多呈现鲜红色或樱桃色,直径通常在1-5毫米之间,边界清晰,受压时可暂时褪色。研究发现,30岁以上人群的发病率显著上升,75岁以上老年人中约75%存在此类皮损。其形成机制与年龄增长导致的皮肤微血管弹性减弱、激素水平波动(如雌激素)以及部分基因突变(如GNAQ和GNA11基因)密切相关。

值得注意的是,红痣的增生并不伴随恶性转化风险。病理学显示,这类血管瘤由真皮层薄壁血管扩张构成,表皮仅轻微萎缩,与皮肤癌的细胞异形性存在本质区别。临床案例中,仅有极少数因外伤或反复摩擦导致出血的病例需要干预,绝大多数患者无需治疗。

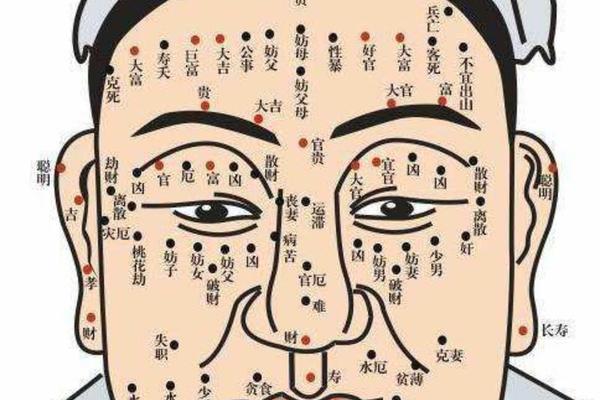

文化象征:吉祥寓意与个体解读

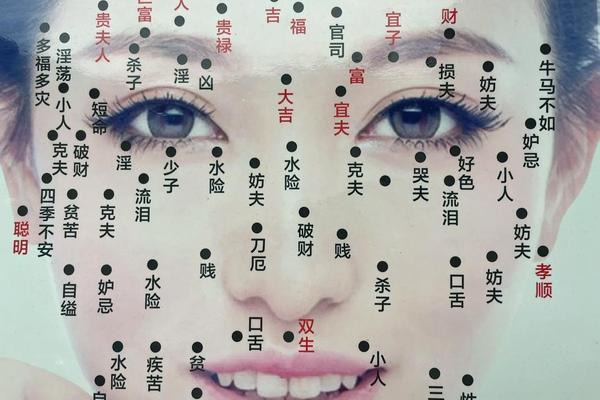

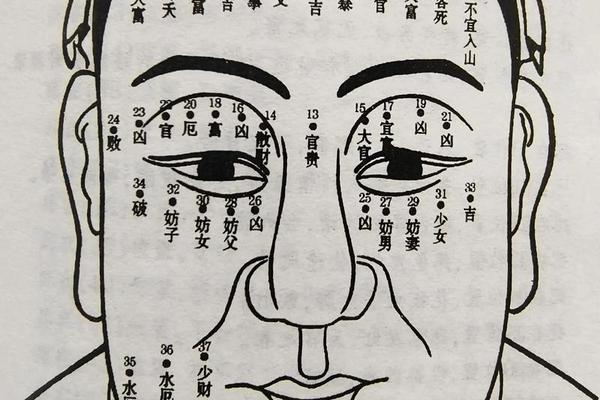

在中国传统文化中,红痣被赋予丰富的象征意义。面相学认为,红痣是“吉痣”的代表,额头红痣象征智慧,眉间红痣预示财运,而双颊红痣则与美丽相关。这种解读源于红色在中华文化中的特殊地位——从上古祭祀服饰到节庆装饰,红色始终承载着对生命力与祥瑞的崇拜。

文化符号的建构也引发争议。现代医学指出,红痣的分布与遗传、激素关系更大,而非命运轨迹的隐喻。例如,孕期女性因雌激素水平升高易发红痣,产后可能自行消退。这种生理现象与文化解读的错位,揭示了传统观念与科学认知的碰撞。公众对红痣的关注,实则反映了对健康与命运的深层焦虑。

健康警示:辨别异常与疾病关联

尽管多数红痣无害,但某些特殊形态需警惕。蜘蛛痣是典型病理性标志,其中心红斑向外辐射毛细血管,形似蜘蛛,可能与肝功能异常相关。肝脏病变导致雌激素灭活能力下降,刺激血管扩张形成此类皮损。临床建议,若红痣伴随黄疸、腹水或凝血障碍,需优先排查肝病。

红痣的突然增多或形态改变可能提示代谢疾病。糖尿病患者因微血管病变,红痣发生风险较常人高1.5倍,且体积更大。研究还发现,免疫抑制人群若突发密集红痣,需考虑人类疱疹病毒8型感染可能。红痣成为身体内在状态的“皮肤晴雨表”,动态观察其变化具有重要临床意义。

干预选择:从医学理性到美学需求

对于红痣的治疗,医学界主张“非必要不干预”原则。激光、液氮冷冻等物理疗法虽能快速祛除皮损,但存在色素沉着、瘢痕形成等风险。尤其对于躯干部位的无症状红痣,国际皮肤科学会建议以观察为主,避免过度医疗。

社会审美压力催生了主动干预需求。调查显示,面部或颈部红痣的就诊者中,87%主诉为“影响外观”。对此,可降解填充材料联合脉冲染料激光的新技术,既能减少表皮损伤,又能改善血管通透性,成为近年研究热点。但医者仍需引导公众平衡健康认知与审美期待,避免陷入“无瑕皮肤”的消费主义陷阱。

总结与展望

红痣作为皮肤血管增生的常见表现,兼具医学客观性与文化象征性。从樱桃状血管瘤的病理机制到面相学的吉祥隐喻,从肝病预警到代谢关联,其多维属性揭示了人体作为生物体与社会载体的复杂性。未来研究可深入探索基因调控与激素波动对微血管形态的影响,同时加强公众科普,破除“红痣即肝病”的认知误区。在医疗决策中,应建立以循证医学为基础、兼顾个体需求的评估体系,让科学理性与人文关怀在皮肤健康的维度上达成和解。