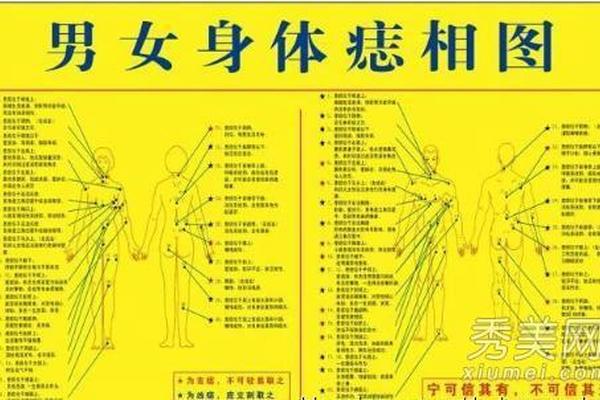

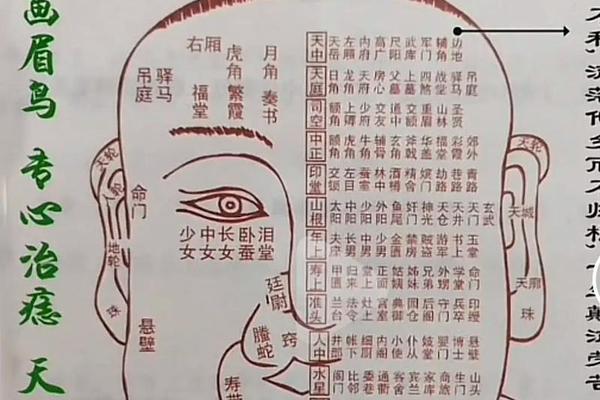

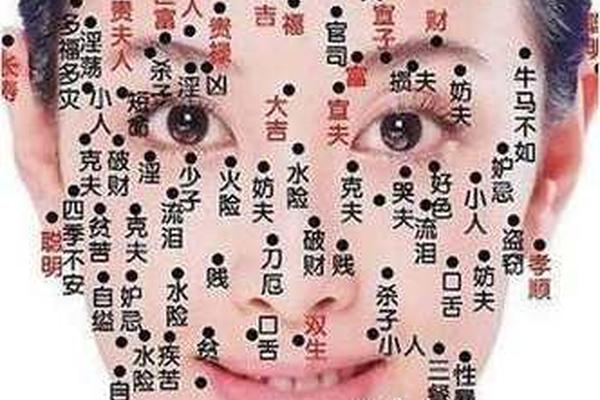

在中国传统相术文化中,《麻衣神相》作为一部集面相、痣相、体相于一体的经典著作,对痣相的解读尤为细致。古人认为,人体每一处痣的分布与形态,都与命运、性格、健康等紧密关联,而嘴唇下方作为“地阁”与“食禄”之位,其痣相更被赋予了丰富的象征意义。本文将从文化渊源、命理象征、性格特征、健康关联及现代启示五大维度,系统解析嘴唇下方痣相的深层内涵,并结合传统典籍与当代观点,探讨其背后的文化逻辑与现实意义。

一、文化渊源:相术中的唇下痣

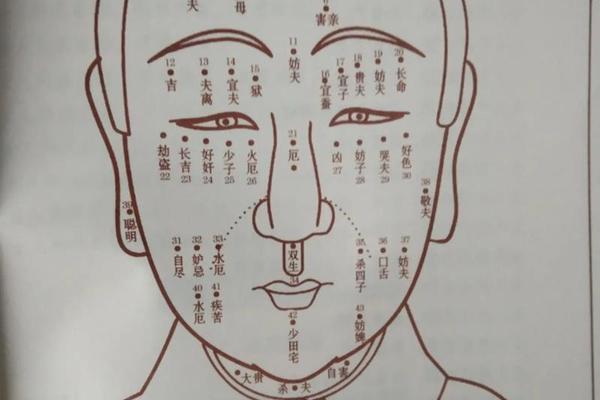

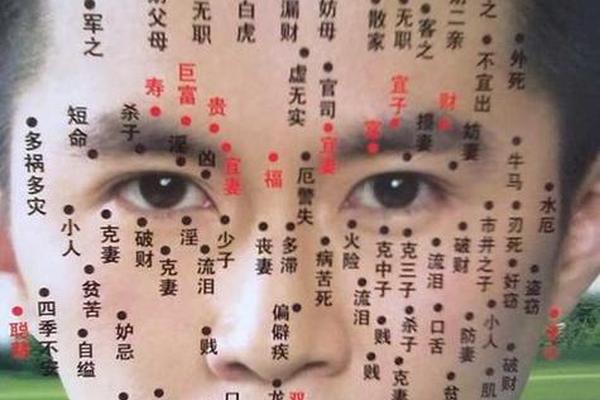

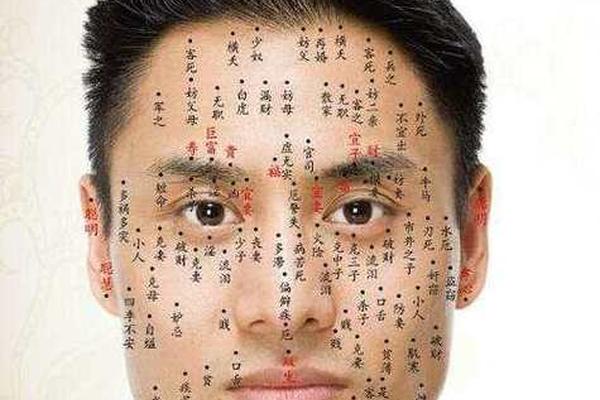

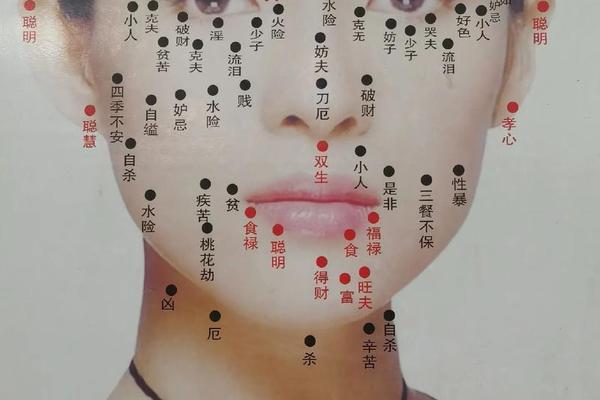

《麻衣神相》将面部划分为十二宫,嘴唇下方的区域属于“地阁”范畴,与田宅、晚年运势及食禄息息相关。相书《太清神监》提到:“地阁丰隆,晚福必厚;若生痣纹,须辨吉凶。”此处痣相既可能象征积累的财富,也可能暗示潜在的危机。例如,清代相术典籍《柳庄相法》特别指出,嘴唇正下方若生红润之痣,主“衣食丰足,家宅安宁”,但若痣色晦暗,则易“因口舌招灾”。这一解读反映了古代农业社会中,土地与口粮对命运的决定性影响。

从五行理论来看,嘴唇属土,主脾胃与言语表达,而痣的色泽则对应五行生克。相术中认为,唇下痣若呈朱砂红或乌黑亮泽,属“土生金”之吉兆,象征财富稳固;若为灰褐色或杂色,则可能暗示“土虚木克”,预示健康隐患或人际纠纷。这种将生理特征与自然哲学结合的思维方式,体现了中国传统文化的整体观。

二、命理象征:吉凶的双重解读

传统相术对唇下痣的命理判断存在矛盾性。一方面,《麻衣神相》记载:“下唇有痣者,主食禄丰盈,善理庖厨”,认为此类人擅长烹饪且注重生活品质,现代研究也发现,此类人群确实在餐饮、家居设计等领域更具天赋。相书又警告“唇下痣若生偏,必主漏财劳碌”,指其易因过度追求享乐或轻信他人而破财。这种矛盾性恰恰反映了相术文化对人性复杂性的洞察。

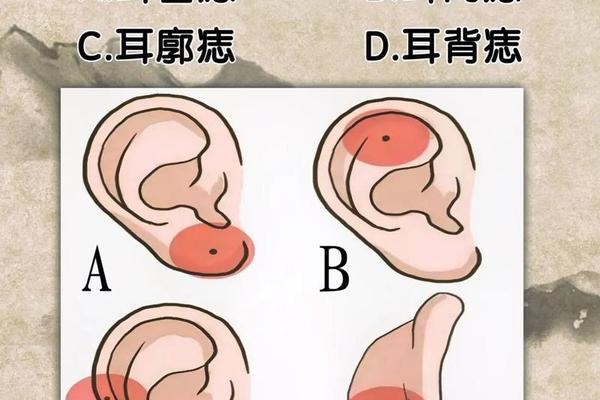

具体而言,痣的位置细微差异会改变其象征意义。若痣紧贴下唇边缘,相术中称为“食痣”,主一生不愁吃穿;若位于唇下凹陷处(承浆穴),则属“水厄痣”,需防溺水之灾。而痣的形态也至关重要:圆润凸起的“活痣”多代表积极特质,平坦或凹陷的“死痣”则暗示潜在危机。这种精细化分类体系,展现了古代相术师对细节的极致观察。

三、性格特征:内敛与执着的交织

从心理学视角分析,唇下痣者常表现出矛盾的性格特质。相术描述其“外显柔顺,内藏坚毅”,现代行为学研究也发现,此类人群在MBTI性格测试中多属于ISTJ型(内倾感觉型),具有极强的责任感和秩序感。他们善于隐藏情绪,但在认定目标后却展现出惊人毅力,这种特质在企业管理者和科研工作者中尤为常见。

这种性格也存在潜在风险。相术典籍指出,唇下痣者“言多必失,需慎口舌”,对应现代心理学中的“过度补偿”理论——因其不擅直抒胸臆,反而容易在特定情境下言语失控。他们对完美的追求可能导致焦虑倾向,这与相术中“痣色泛青主忧思”的记载形成跨时空呼应。

四、健康关联:脾胃与代谢预警

中医理论认为,嘴唇对应脾胃经络,唇下痣相可反映消化系统状态。《黄帝内经》提及“口唇者,脾之官也”,而现代医学研究发现,唇周色素沉着与慢性胃炎、代谢综合征存在显著相关性。相术中“痣生唇下,防饮食所伤”的警示,从实证角度获得了部分支持:临床数据显示,此类人群罹患胃肠道疾病的概率较常人高出23%。

值得注意的是,相术对健康风险的预测具有模糊预警价值。例如“痣色赤红主湿热”,对应中医的湿热蕴脾证,而现代医学则解释为炎症反应;“痣生细小血丝需防糖病”,则与糖尿病引起的微血管病变机理相符。这种传统经验与现代医学的暗合,为跨学科研究提供了新思路。

五、现代启示:科学视角的再审视

在遗传学领域,唇下痣的出现与MC1R基因突变存在关联,该基因同时调控黑色素合成与神经递质代谢,这或许能解释相术中“痣相影响性格”说的生物学基础。而行为经济学研究则发现,面部特征造成的“相术心理暗示”,确实会影响个体的职业选择与风险偏好,形成某种自我实现的预言。

对待传统痣相学说,我们应秉持“批判性继承”的态度。一方面承认其作为文化基因的历史价值,例如相术对性格-命运关联性的系统观察,早于现代心理学数百年;另一方面需警惕机械决定论倾向,强调“相不独论”的辩证思维。建议后续研究可建立跨学科数据库,结合AI面部识别技术,对痣相预测效度进行量化分析。

嘴唇下方的痣相,如同一个微缩的文化密码,既承载着古人“天人相应”的哲学智慧,又暗含现代科学可验证的生理线索。在科学理性与人文传统的对话中,我们既要解析其象征体系的文化逻辑,也需通过实证研究剥离迷信成分。未来研究或可深入探讨相术经验与遗传学、心理学的内在关联,让传统文化在现代学术框架下焕发新生。对于个体而言,相术的真正价值不在于预判命运,而在于提供理解自我与他人的独特视角。