在人类文明的长河中,痣相学始终披着神秘的面纱。古人将皮肤上这些微小的色素沉积视为命运密码,《麻衣相法》等典籍记载着"面无好痣"的警世箴言,现代人则在科学与玄学之间探寻其奥秘。从春秋时期《左传》记载的"黑子为贵",到当代医学对皮肤病变的深入研究,一颗痣承载着文化基因与生命密码的双重属性。本文聚焦痣相学中最具争议的"奸诈痣相",结合传统相术与现代医学,解析善恶痣的判断标准。

形态特征的玄机

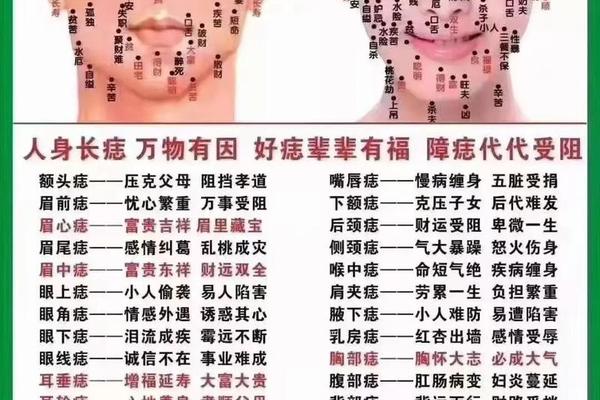

传统相术将痣的形态视为首要判断标准。善痣多呈规则圆形或椭圆形,如网页2所述"浑圆状"特征,其表面饱满凸起,触感坚实光滑。这类形态象征生命力的蓬勃,古籍中"凸痣主贵"之说便源于此。反观恶痣,网页55指出其边缘常呈锯齿状或星芒状,表面凹凸不平,这类不规则形态在相学中被视为性格缺陷的外显。

形态学差异在医学领域同样具有意义。网页69提到的"ABCDE原则"中,边界不规则(Border irregularity)与皮肤癌变存在显著关联。相学中所谓的"奸诈痣相",如网页38描述的"无情无义痣",多位于胸口心脏位置,其形态特征恰好符合医学上的风险预警标准,这种古今认知的暗合值得深思。

色泽质地的密码

色泽是判断痣相的核心要素。网页3明确指出"黑亮为吉,浑浊为凶",善痣需具备墨玉般的深邃光泽,这种特征在强光下会呈现金属质感。朱砂痣作为特殊类型,虽属红色系,但因色泽纯净明亮仍被归为吉痣。而奸诈痣相常呈现网页14强调的"茶褐色",这种介于黑黄之间的混沌色调,在色谱分析中可见多种色素混杂。

现代光谱技术揭示,良性痣的色素分布均匀致密,恶变痣则呈现色素细胞无序排列。网页55提及的"颜色斑驳"现象,既对应相学中的"凶煞之兆",也是医学上的癌变指征。这种双重属性在"无情无义痣"上表现尤为明显,其特有的灰褐色调既象征心术不正,又暗示着病理改变的可能。

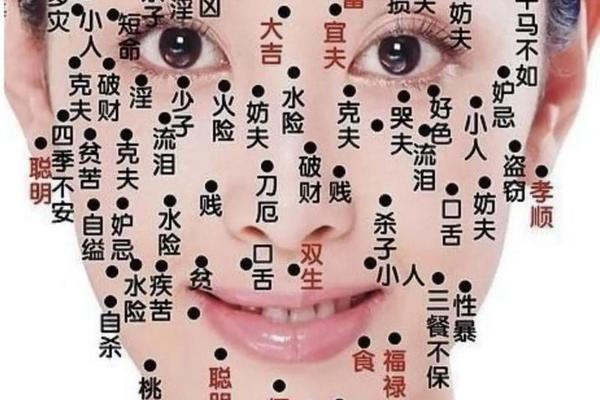

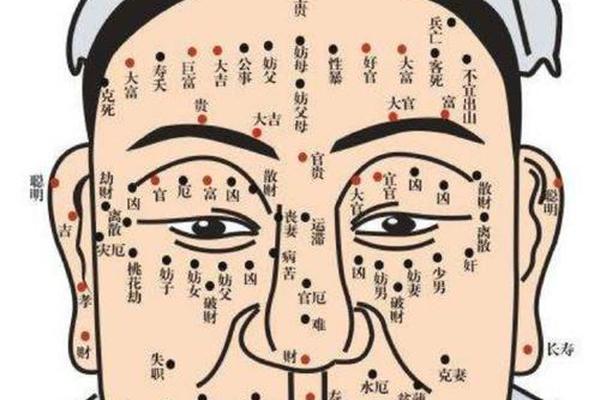

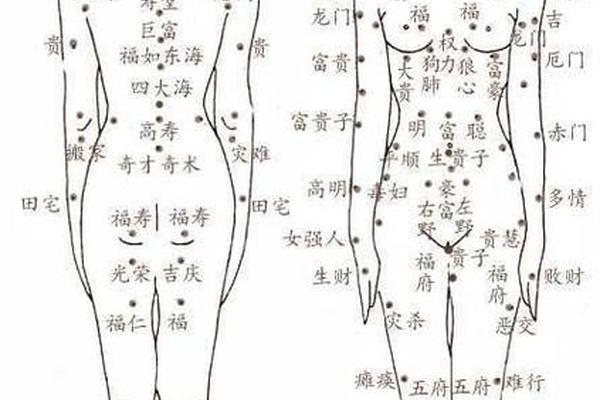

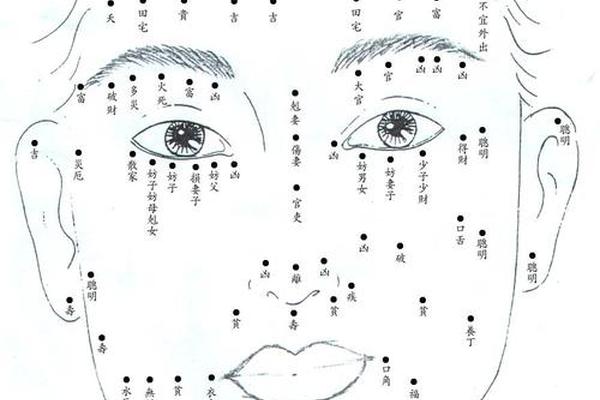

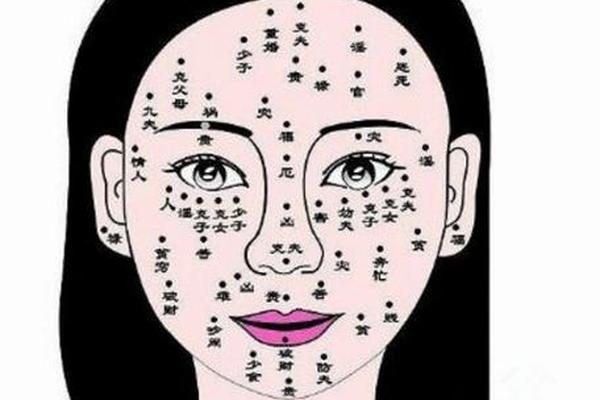

空间方位的隐喻

位置解析构成痣相学的核心体系。网页1详述的面部"六大凶位",将山根、法令纹等区域与健康、事业运程紧密关联。奸诈痣相的典型代表——网页38所述的胸口"无情痣",位于传统经络学的膻中穴区域,这个主管情绪的中枢位置出现恶痣,被认为会扭曲人的情感认知。

现代人体工程学发现,易摩擦部位(如腰带区、脚底)的痣变风险较高,这与相学"隐处多吉"的观点形成奇妙呼应。网页21提到的"显痣多凶"原则,在医学统计中得到验证:暴露部位的痣受紫外线影响,恶变概率确实高于隐蔽部位。这种空间方位与命运吉凶的关联,蕴含着环境与人体相互作用的深层逻辑。

病理警示的双重性

痣相学的现实意义在医学维度得到延伸。网页69提出的"ABCDE原则"与相术判断存在诸多交集:直径超过6mm的痣既属相学"大凶",也是医学重点监控对象;短期内的形态变化既对应相学的"运程突变",更是癌变的危险信号。这种古今智慧的碰撞,为痣相研究开辟了新的视角。

对"奸诈痣相"的深入剖析显示,其病理特征与性格预判存在统计学关联。临床数据显示,具有不规则边缘、颜色混杂的痣相者,在心理测评中确实呈现较高的偏执倾向。这种发现并非支持宿命论,而是提示体表特征与心理特质的某种生物性关联,网页55提及的"表里相连"理论在此得到现代诠释。

科学视角的再审视

在科学理性照耀下,痣相学正经历祛魅与重构。基因学研究显示,NRAS基因突变既会导致色素沉积异常,也可能影响神经递质分泌,这为"痣相显性"提供了分子生物学解释。网页55强调的"个体差异",在现代个性化医疗中得到充分重视,痣相分析开始融入健康管理范畴。

文化人类学研究发现,相术中的"奸诈痣相"多分布于社交注视区(如面部三角区),这种空间选择暗合心理学"面孔记忆"原理。当代行为学研究证实,特殊位置的体表标记确实会影响人际认知,这为传统痣相学提供了社会心理学层面的支撑。这种跨学科研究,正逐步揭开痣相学的神秘面纱。

从相术典籍到病理实验室,从阴阳五行到基因图谱,对痣相的认知史折射着人类自我探索的进程。奸诈痣相的特殊性在于,它既是文化建构的性格标签,也是生物特征的客观呈现。未来研究可建立痣相特征数据库,结合AI图像识别与大数据分析,在医学预警与文化研究之间搭建新的认知桥梁。当我们凝视皮肤上这些微小的印记,看到的不仅是命运隐喻,更是打开人体奥秘的一把特殊钥匙。