在人体皮肤上,痣的存在往往承载着多元的文化意涵与医学意义。当一颗红痣出现在大腿正中时,有人将其视为命运轨迹的隐喻,也有人警惕其背后的健康信号。这颗看似微小的红色印记,既可能折射出传统相学对个体运势的解读,也可能隐藏着现代医学对病理变化的警示。这种双重属性使得对红痣的探究需要跨越玄学与科学的边界,在理性与感性的交织中寻找答案。

一、传统相学中的红痣意象

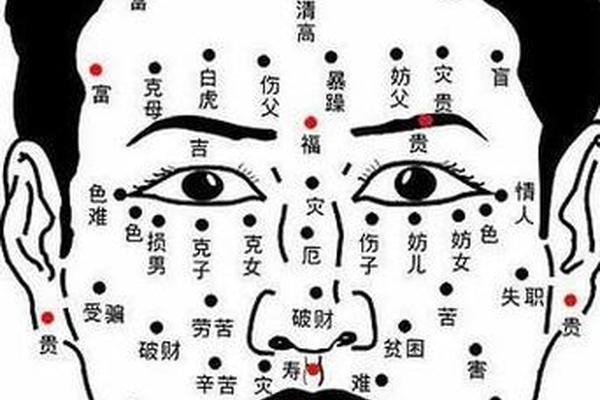

在东方传统相学体系中,大腿部位的痣相历来被视为洞察命运的重要窗口。古籍《麻衣相法》曾记载:“股肱有痣,主贵贱”,将大腿痣相与人生格局相关联。虽然现存相学文献中鲜少直接提及“红痣”的特殊性,但结合现代民间流传的解读体系,大腿正中的红痣常被赋予积极寓意。部分相学研究者认为,此处红痣象征“中宫得气”,预示个体在事业发展中能得贵人相助,兼具稳健与爆发力。

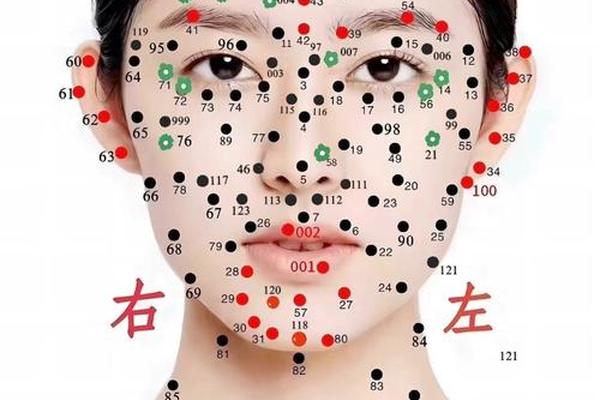

值得注意的是,传统相学对痣色的区分并不严格,红色在五行学说中属火,与热情、活力等特质相关联。有相师提出,若红痣色泽明亮且边界清晰,可能暗示命主具有突破困境的胆识;若色泽晦暗或伴有毛细血管扩张,则需警惕其病理属性。这种将生理特征与命运解读相融合的视角,体现了传统智慧对身心关联的朴素认知。

二、现代医学的病理解析

从临床医学角度观察,大腿红痣的本质需要严格区分生理性与病理性。最常见的樱桃状血管瘤(老年性血管瘤)呈现鲜红色半球状,直径多在1-5毫米,是皮肤毛细血管增生形成的良性病变。这类红痣虽可能随年龄增长增多,但无恶变风险,医学界普遍建议观察为主。值得注意的是,40岁以上人群中出现率可达75%,其形成与皮肤光老化、遗传易感性密切相关。

但当红痣呈现蜘蛛状放射形态时,其医学意义截然不同。蜘蛛痣的中心红点向四周延伸毛细血管,形似蜘蛛足肢,这类皮损约80%与肝功能异常相关。肝脏作为雌激素灭活的主要器官,其功能衰退会导致血液中雌激素水平升高,进而引发末梢毛细血管扩张。临床统计显示,肝硬化患者中出现蜘蛛痣的比例高达54%,且数量与病情进展呈正相关。大腿部位突现蜘蛛痣需及时进行肝功能检测。

三、健康与命运的关联辩证

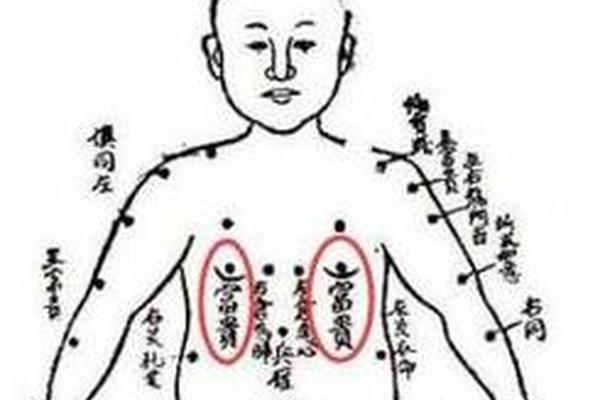

将红痣现象置于身心医学框架下审视,可以发现传统文化中的“吉凶”预兆与机体健康状态存在微妙联系。中医典籍《外科心法要诀》指出:“血痣初起似痣形,肝经怒火郁血成”,将红痣归因于肝气郁结、气血失和。现代研究证实,长期情绪压力确实可能通过神经内分泌机制影响皮肤微循环,这为传统相学“痣相反映心性”之说提供了科学注脚。

从预防医学角度,红痣的出现可视为机体发出的健康警示信号。美国约翰霍普金斯大学的研究显示,非创伤性皮肤出血点(包括某些类型的红痣)与凝血功能障碍存在显著相关性。建议发现大腿红痣者定期观察其形态变化,若出现短期内增大、颜色加深或伴随乏力、肝区不适等症状,需立即进行凝血功能、肝功八项等检测。

四、日常观察与护理建议

对于普通樱桃状血管瘤,日常护理重在预防破损。因其富含毛细血管,剧烈摩擦可能导致出血,建议选择柔软透气的下装,避免腰带等部位直接压迫红痣。激光治疗可使85%以上的病例达到完全清除,但需在专业皮肤科医师指导下进行。中医养生主张通过推肝经(沿大腿内侧肝经循行方向按摩)、敲胆经(刺激大腿外侧穴位)等手法疏通经络,这与现代医学促进局部微循环的理念不谋而合。

在生活方式干预方面,保持规律作息与情绪平和尤为重要。肝病学研究发现,每晚23点前入睡可使肝脏解毒效率提升40%,而长期焦虑状态会加剧肝细胞氧化应激反应。对于已确诊肝病相关红痣的患者,除规范治疗外,建议采用地中海饮食模式,适量补充维生素K以改善凝血功能。

从神秘的文化符号到严谨的医学指征,大腿红痣承载着人类对身体讯息的多维解读。这颗红色印记提醒我们:在传统智慧与现代科学的对话中,既要尊重文化传承对身心关联的深刻洞察,更要秉持循证医学精神探求真相。未来研究可深入探索特定痣相特征与基因表达的关系,或通过大数据分析建立痣相形态学与慢性疾病的关联模型,为人文传统与医学实践搭建更具建设性的对话平台。对于个体而言,理性对待身体信号,在文化隐喻与健康管理中寻找平衡,或许才是面对这颗红痣最智慧的姿态。