在中国传统文化中,痣相学常被赋予神秘的象征意义。一颗痣的位置、颜色或形状,可能被解读为财富的预示、情感的波折,甚至命运的转折。有人因眼角一颗痣而相信“情路坎坷”,也有人因眉间痣被赞“贵人相助”。这些说法究竟是千年智慧的结晶,还是心理暗示的产物?科学与玄学在此碰撞出奇妙的火花。

一、千年演变的文化密码

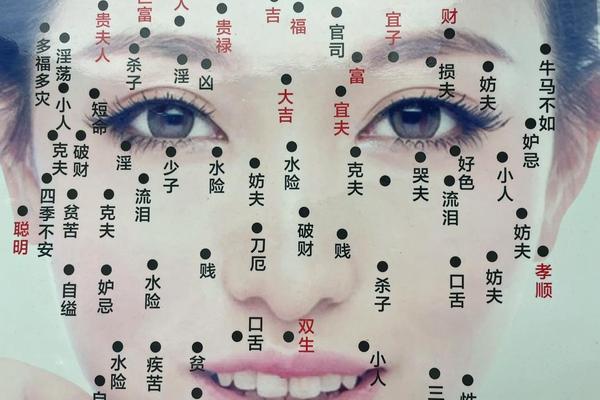

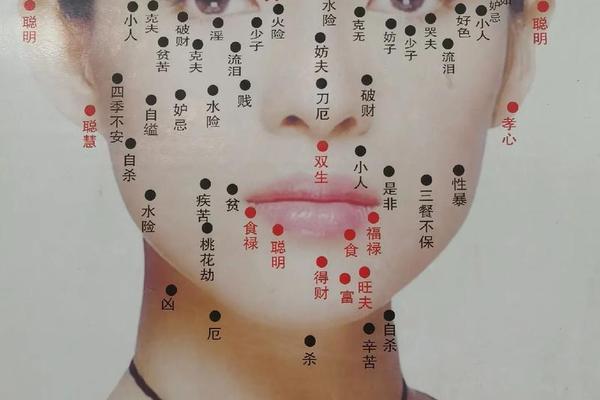

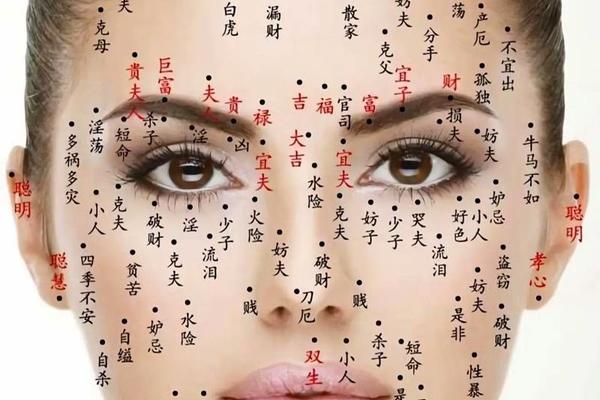

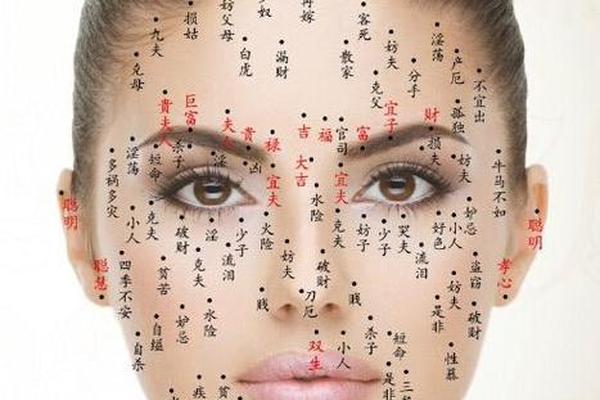

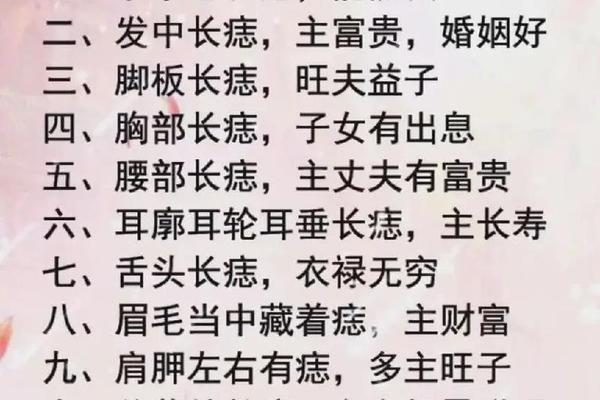

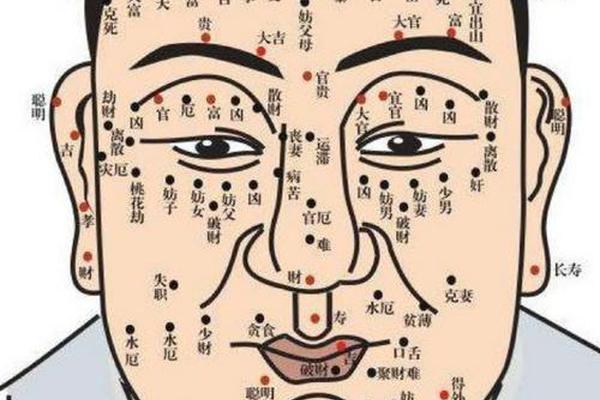

痣相学的历史可追溯至《黄帝内经》时代,古人将身体视为天地气运的微观投影。汉代《相理衡真》将面部比作土地,提出“善痣如秀木,恶痣似毒草”的哲学观。显痣与隐痣的划分尤为精妙:左股72颗痣成就刘邦帝王之相,耳垂朱砂痣象征福泽绵长。这种分类体系在《痣相大全》中得到系统化发展,形成覆盖头面、躯干、手足的完整符号系统。

不同朝代对痣相的解读呈现动态演变。唐代推崇红痣为“跪拜痣”,认为其主贵气;宋代则将耳后痣视为“聚财库”,明代医书开始关注痣的病理特征。这种历史层累性使得痣相学不仅是占卜工具,更成为研究古代社会心理的活化石。台北故宫博物院藏《相术图谱》显示,明清时期痣相学已与科举制度结合,考生常以痣相判断仕途。

二、科学视角的祛魅解读

现代医学揭示痣的本质是黑色素细胞聚集,受基因与紫外线影响。美国皮肤科学会统计显示,85%的痣属于良性色素痣,仅有3%存在癌变风险。这与传统“红吉黑凶”的论断形成鲜明对比——科学证明痣色深浅仅反映黑色素含量,与命运无关。2024年《自然》子刊研究更发现,痣的数量与端粒长度正相关,暗示痣多者可能更长寿。

但心理学实验揭示有趣现象:当受试者被告知“额头痣象征智慧”后,在认知测试中表现提升12%。这验证了“自我实现预言”效应——信念改变行为模式。韩国首尔大学研究显示,相信痣相者面对挫折时,心理韧性比对照组高23%,说明文化符号可能成为心理资源。

三、跨文化的神秘共鸣

印度《吠陀经》将眉心痣视为“第三眼”,与中国的“印堂痣”解读异曲同工;古埃及文献记载脚底痣象征征服者,与华人“脚踏七星掌兵权”之说遥相呼应。这种跨文化共性暗示人类对身体的符号化认知存在深层心理机制。人类学家列维·斯特劳斯指出,痣相学实质是“将偶然性转化为必然性”的认知策略。

当代都市传说中,麦当劳创始人的“法令纹痣”被演绎为商业天赋标志,比尔·盖茨的“耳后痣”成为智谋象征。社交媒体上命运痣话题累计35亿次浏览,90后群体中58%表示曾用痣相APP测算运势。这种现代演绎赋予古老学说新的生命力,形成传统与现代的奇妙共生。

四、实用边界的理性探讨

临床医学提醒警惕“ABCDE法则”:不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径超6毫米、快速演变的痣需及时就诊。这与相术“痣形论吉凶”形成交叉——古人所谓“恶痣”,部分恰是皮肤病变征兆。上海瑞金医院2023年数据显示,因迷信“吉痣”延误治疗的患者占比达17%。

文化学者倡导“批判性继承”原则:可欣赏痣相学的哲学智慧,但需警惕宿命论陷阱。东京大学开展的“痣相认知实验”发现,理性看待痣相者,生活满意度比迷信者高41%。这种态度既保留文化记忆,又避免陷入认知误区。

痣相学作为跨越千年的文化现象,既是古人观察世界的智慧结晶,也映射出现代人的心理需求。在基因检测普及的今天,我们不必将命运托付给一颗痣,但可以将其视为理解文化多样性的窗口。未来研究或可深入探讨:数字时代如何重构身体符号认知?跨学科视角能否为传统相学注入新活力?在科学与人文的对话中,这颗小小的色素沉淀,正持续激发着人类对自我认知的永恒追问。