在中国传统文化中,人体上的痣被赋予了神秘的命运象征意义。从《周易》到民间相术,痣相学作为一门古老的学问,试图通过痣的位置、形态和颜色解读个体的性格、健康与运势。无论是《黄帝内经》对痣与脏腑关联的论述,还是现代社交媒体上的“富贵痣”热帖,这种跨越千年的文化现象始终牵动着人们对未知命运的好奇心。本文将从历史渊源、核心理论、科学争议及文化价值四个维度,系统剖析痣相学的深层逻辑与现实意义。

一、痣相学的历史根基

痣相学的起源可追溯至商周时期的占卜文化。在《周礼·春官》中已有“相体貌以辨吉凶”的记载,而汉代《相理衡真》更将面部痣相与五行学说结合,形成系统的相术体系。古人认为“天人合一”,身体上的痣对应着天象星辰,如额头中央的“紫微痣”象征帝王之气,耳垂的“财库痣”暗藏富贵玄机。这种将人体微观与宇宙宏观相联系的思维方式,成为传统相学的重要哲学基础。

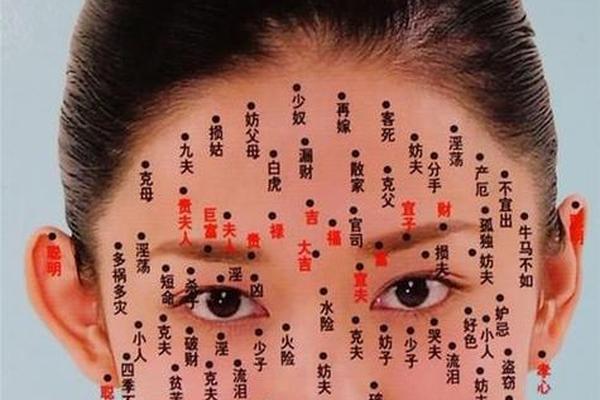

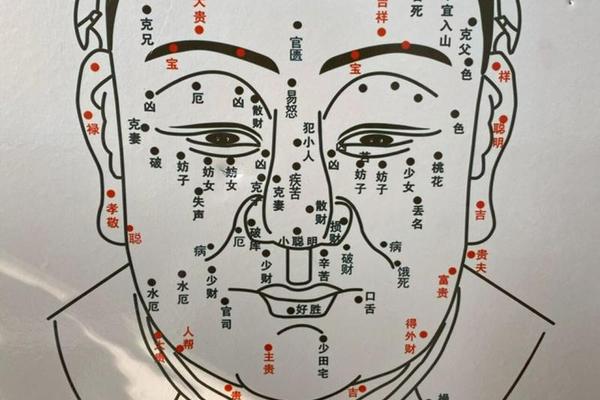

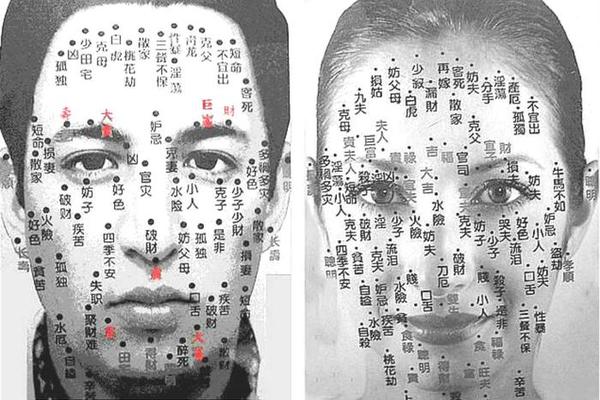

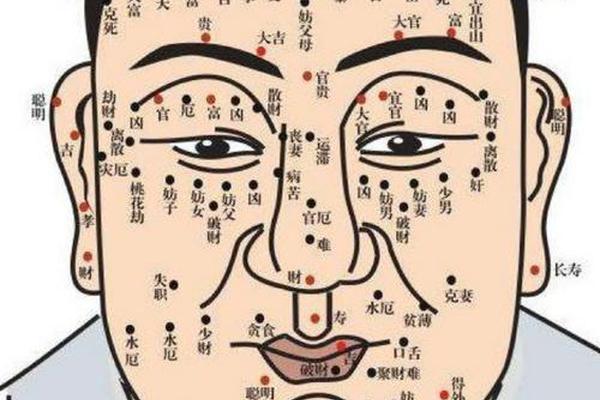

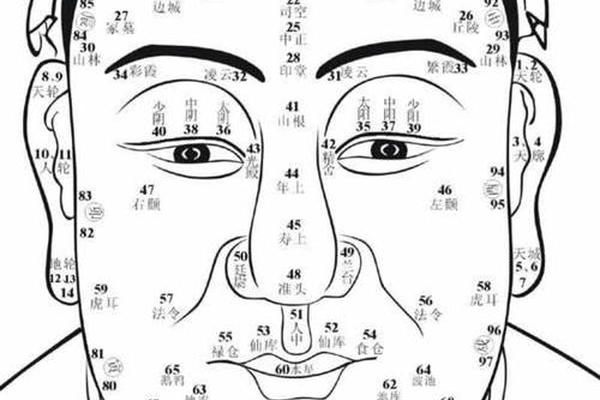

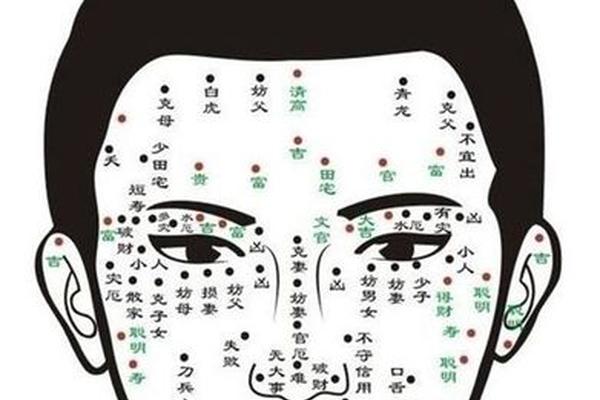

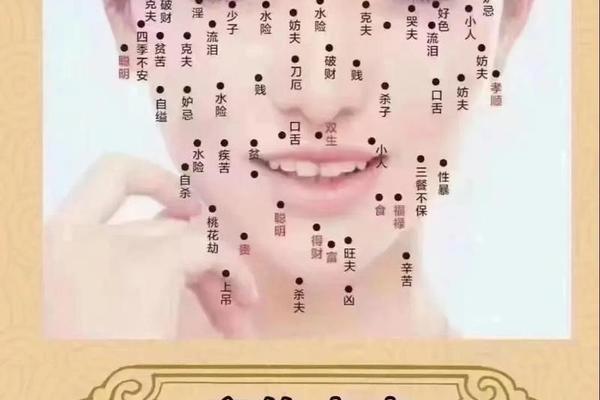

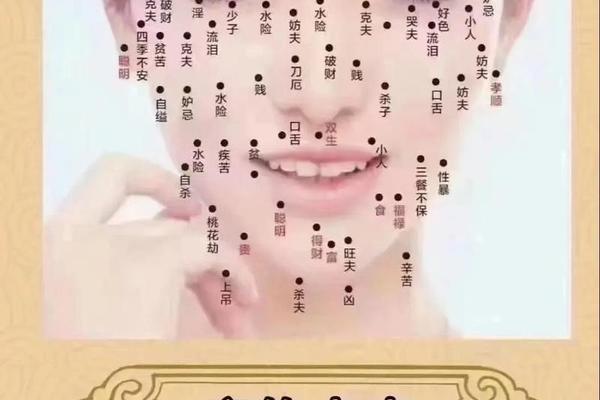

宋明时期,痣相学发展出精细的部位划分理论。明代相术典籍《神相全编》将面部划分为十二宫,每个区域对应不同人生领域:如鼻翼属财帛宫,此处的痣被认为影响财运;眉间印堂的痣则关联官禄运势。这种基于中医经络学说的分区理论,使得痣相学在民间获得更强的传播力。

二、面部痣相的命理密码

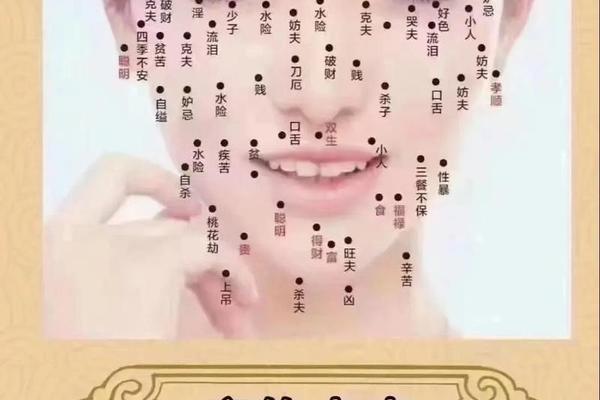

现代流传的痣相图解中,特定位置的痣被赋予明确寓意。例如太阳穴(夫妻宫)有痣者常被解读为易遇感情波折,这与相学中“奸门破损主分离”的说法一脉相承。而鼻头(财帛宫)痣相则存在矛盾解读:传统认为“鼻头有痣破财”,但当代部分图解将其修正为“聚财痣”,反映出社会价值观的变迁。

身体部位的痣相更具文化象征性。手掌心的“捧财痣”被认为能聚拢财富,脚底的“踏云痣”象征贵人运。这些解读往往与劳动方式相关——农耕文明重视手足劳作,故手足痣相多关联物质积累。值得注意的是,超过70%的“富贵痣”集中于身体上半部,暗含“尊卑有序”的传统等级观念。

三、科学与迷信的碰撞

现代医学证实,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成主要受遗传和紫外线影响。美国皮肤病学会研究显示,普通成年人平均拥有15-40颗痣,这与传统“面无善痣”的说法形成有趣对照。医学界更关注痣的病理特征:直径超过5mm、边缘不规则等可能是黑色素瘤征兆,而非命运预兆。

心理学研究揭示了痣相学的社会心理机制。自我实现预言效应在痣相信仰中尤为明显:自认有“克夫痣”的女性,在亲密关系中更易产生焦虑情绪;而相信“贵人痣”者社交主动性提升23%。这种心理暗示作用,使部分看似荒诞的痣相解读产生实际影响。

四、文化符号的双重价值

作为非物质文化遗产,痣相学承载着独特的文化记忆。山西剪纸艺术中的“痣面娃娃”,将吉祥痣作为祈福符号;明清小说常以“眉间朱砂痣”刻画超凡人物。这种文化编码方式,使痣相学成为传统美学的重要构成。

但在科学理性主导的现代社会,盲目迷信痣相可能带来负面影响。某电商平台数据显示,2024年“改运点痣”服务投诉量同比增长47%,主要涉及疤痕增生和虚假宣传。这提示我们需要建立更理性的认知:既承认其文化价值,也警惕商业化的迷信陷阱。

痣相学如同一面文化棱镜,既折射出先民探索命运的智慧,也映照出现代社会的认知焦虑。未来的研究可朝两个方向深入:一是运用大数据分析痣相特征与性格特质的统计学关联;二是开展跨文化比较,探讨不同文明中体相符号的象征差异。在科学与人文的对话中,这颗小小的皮肤印记,或许能帮助我们更深刻地理解人类解读命运的文化本能与理性追求。