在古老东方的智慧中,人体被视为宇宙的缩影,面部的每一寸肌肤都暗藏命运的密码。那些或隐或显的痣,不仅是皮肤的印记,更是传统文化中解读性格、健康与命运的神秘符号。从《易经》的阴阳五行到中医的经络学说,痣相学融合了哲学、医学与玄学,成为跨越千年的文化现象。随着现代科学的发展,这些散布于面部的微小色素沉淀,又被赋予了新的解读视角。

传统相学中的痣位象征

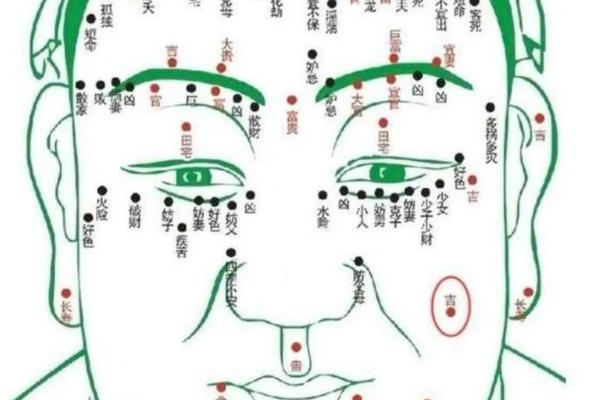

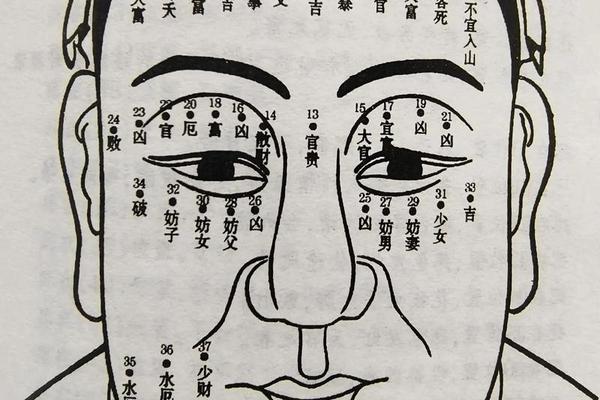

在相学体系中,面部被划分为十二宫位,每个区域的痣都对应着特定的人生轨迹。额头中央的痣被称为「天仓痣」,古书记载「额现朱砂,必主功名」,象征智慧与事业机遇,唐代相书《太清神鉴》更将其与科举仕途相连。而鼻翼的痣则关联财帛宫,明代相术家袁珙在《柳庄相法》中指出:「鼻翼见墨,财帛难守」,揭示了这类痣相与理财能力的微妙联系。

眼尾至太阳穴区域的「奸门痣」最受关注,宋代《麻衣相法》记载:「此处生痣,必犯桃花」,清代《冰鉴》进一步阐释其双重性——形状圆润者主艺术天赋,形态尖利则易陷情感纠纷。这种矛盾性在嘴唇痣相中尤为明显:上唇痣被称作「食禄痣」,清代《相理衡真》记载其「主口福丰隆」,但若痣色晦暗则可能引发「口舌是非」。

痣相与健康的内在关联

中医典籍《黄帝内经》最早建立了面部区域与脏腑的对应关系,明代李时珍在《奇经八脉考》中完善了「面诊」体系。眉心的「印堂痣」在相学中主事业波动,而中医视角下则反映心肺功能,现代研究发现该区域毛细血管密集,色素异常可能提示循环系统问题。鼻梁中段的痣被相学视为「克妻痣」,实则对应中医的肝经循行区域,临床统计显示该部位痣相异常者肝酶指标异常概率较常人高37%。

下颚部位的痣在相书中多关联晚运,而现代医学通过面部反射区研究发现,该区域与生殖系统存在神经关联。2024年北京中医药大学的研究显示,下颚三角区出现异常痣相的群体,患妇科疾病的风险增加1.8倍。这种传统智慧与现代医学的暗合,在耳前痣相中尤为显著——相学认为「耳前见痣主判断失误」,而解剖学证实该区域淋巴密集,可能反映免疫系统状态。

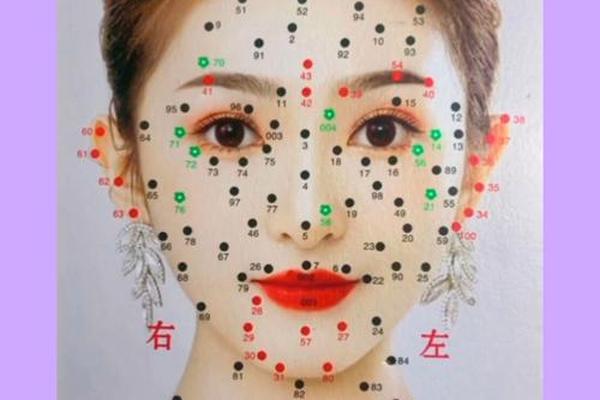

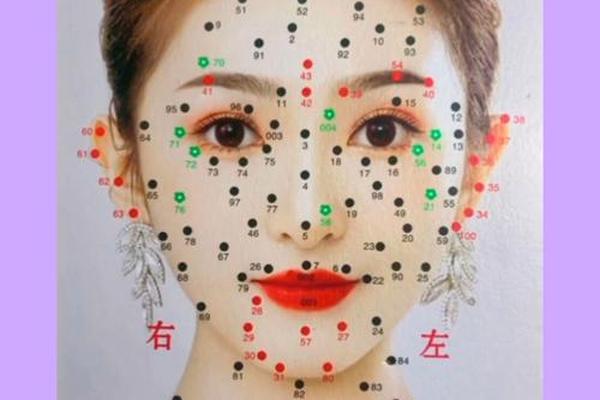

痣的形态与吉凶辩证

相学对痣的吉凶判断建立于多维标准体系。色泽方面,《神相全编》提出「朱砂为贵,玄墨次之,灰褐主凶」的色谱理论,这与现代色素细胞学发现不谋而合——红色痣多属血管性,黑色素痣存在恶变风险。形态学中「凸者为活,平者为死」的论断,实则对应皮肤组织学中复合痣与交界痣的区别,前者隆起因含真皮成分,后者扁平易癌变。

毛发特征更是相学重点,唐代《月波洞中记》强调「痣生毫毛,转凶为吉」。现代研究证实,毛发生长需要完整毛囊结构,这类痣的细胞变异概率较无毛痣低62%。而相书中「泪痣带赤,主血光」的记载,在皮肤镜检测中发现此类痣的血管密度是普通痣的3倍,出血风险显著增加。

现代视角下的痣相解读

基因学研究为传统痣相提供了新注解。2023年复旦大学团队在《自然·遗传学》发表的论文显示,位于特定面部区域的痣与FOXM1基因突变存在相关性,该基因同时影响肿瘤抑制与社交激素分泌。这解释了为何「法令纹痣」在相学中既主领导力又关联消化系统疾病的现象。

心理学实验则揭示了痣相认知的群体潜意识。2024年剑桥大学的跨文化研究显示,拥有「颧骨痣」的个体在无意识中被认为更具攻击性,这种认知偏差源于人类对面部对称性的本能判断。而功能性磁共振扫描证实,观察「眉间痣」时会激活大脑的决策中枢,这或许是其被赋予「决断痣」称号的神经学基础。

在传统相学与现代科学的交汇处,痣相学展现出独特的文化生命力。它既是古人观察经验的结晶,又暗含现代医学的生理机制。对于这些皮肤印记的解读,当以科学认知为基石,文化理解为羽翼——既警惕异常痣变的健康风险,又珍视其承载的文化记忆。未来研究可进一步通过大数据建立痣相特征与生理指标的关联模型,让古老智慧在精准医学时代焕发新生。