在中国传统文化中,面相学始终占据着神秘而独特的地位,痣相作为其中的分支,常被视为解读命运与性格的密码。女性右眼角的痣因其位置特殊,被赋予了“克夫”的争议性标签,这一说法在民间传说与命理学中均有迹可循。这一论断是否具备科学依据?其背后又折射出怎样的文化心理?本文将从传统命理、社会观念及现代科学视角,对这一面相特征进行多维度剖析。

传统命理中的克夫意象

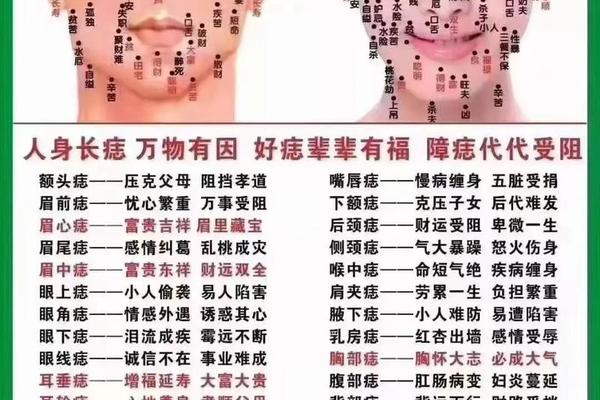

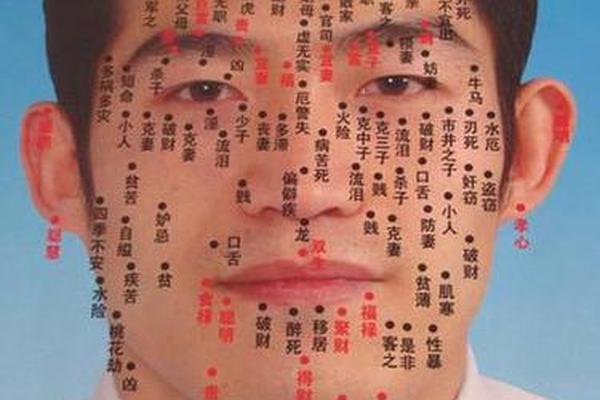

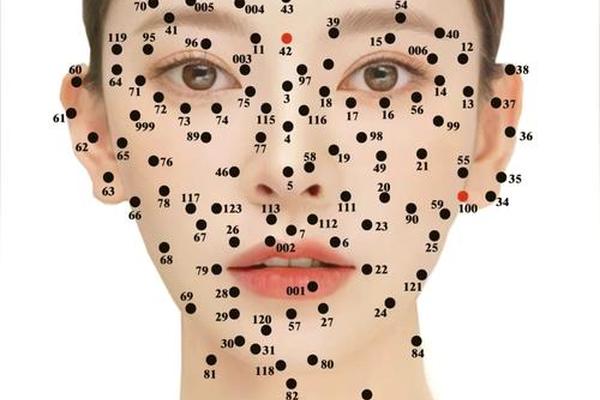

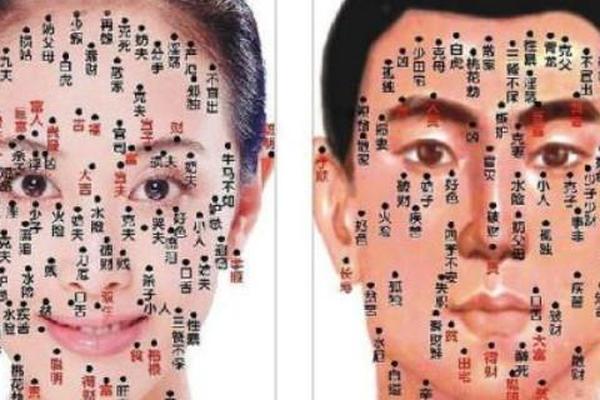

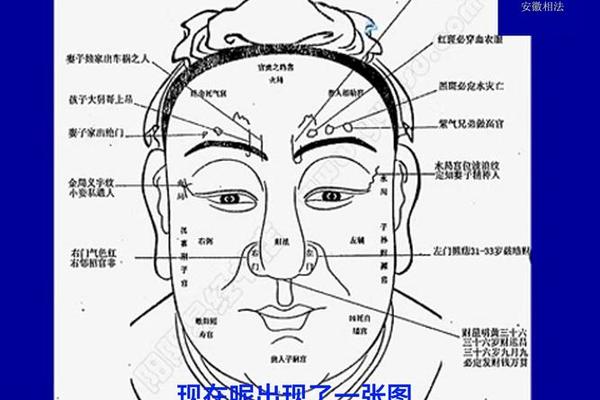

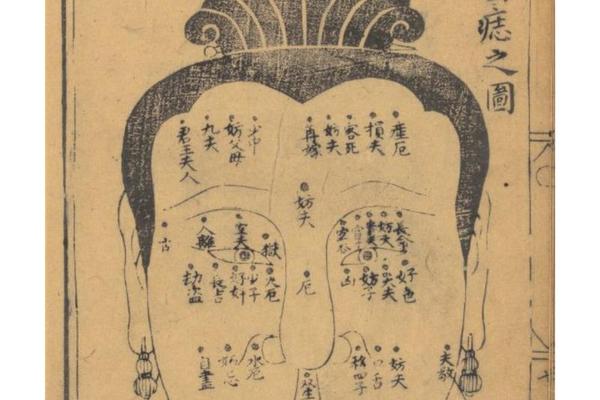

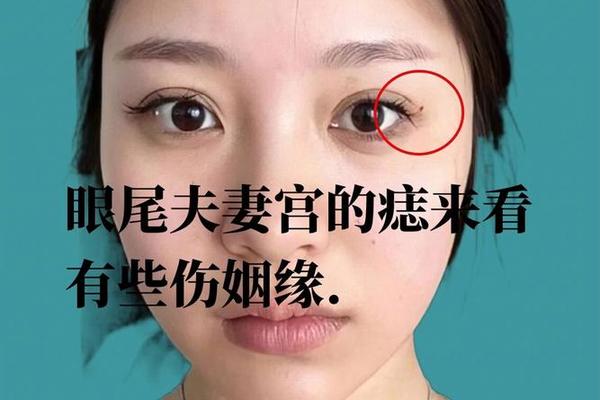

在相学体系中,右眼角所在的“奸门”区域被称为“夫妻宫”,主掌婚姻与情感运势。古籍《麻衣相法》曾指出:“奸门有痣,夫妻离心”,认为此处的痣会破坏情感稳定性。具体而言,右眼角痣被赋予三重象征:其一为“克夫”,即婚后丈夫的运势可能因妻子面相而受损,表现为事业受阻或健康问题;其二为“财帛流失”,因奸门与鼻梁财帛宫相邻,痣的存在被认为会削弱家庭经济根基;其三为“情路坎坷”,此类女性常被描述为控制欲强,易因猜忌引发感情危机。

民间传说进一步强化了这一意象。例如,网页25提到,右眼角痣常与“桃花劫”关联,暗示此类女性易卷入复杂情感纠葛,甚至被视为“再婚之兆”。而网页12则列举了克夫痣的典型特征,包括眼角痣、眉心痣等,认为这些位置会“压制丈夫气场”。这种命理解读虽缺乏实证支持,却在集体无意识中塑造了特定的婚恋禁忌。

痣相与婚姻关系的关联性争议

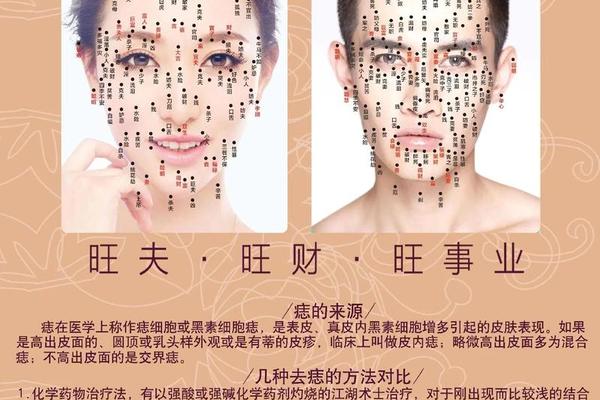

从社会学角度看,“克夫”标签的构建与古代性别观念密不可分。网页38指出,克夫相的概念源于封建时期对女性“从属地位”的强化,面相学成为规训女性行为的工具。例如,右眼角痣被解读为“不安于室”的象征,与“三从四德”的传统形成对立。这种观念在网页39的旺夫/克夫对比中尤为明显:旺夫相强调“鼻挺唇厚”“眼神温顺”,而克夫相则聚焦“颧骨高凸”“眼露凶光”,实质是对女性气质的两极化评判。

现代心理学研究则揭示了另一种可能:痣的位置可能通过“自我实现预言”影响行为模式。例如,网页21提到,被贴上“克夫”标签的女性可能因社会压力产生焦虑情绪,进而表现出过度控制或敏感多疑,最终导致关系恶化。这种“标签效应”与面相学的原始论断形成循环验证,使文化建构的偏见获得表面合理性。

现代科学视角的祛魅与重构

医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成与遗传、紫外线照射相关,与命运无必然联系。皮肤病理学数据显示,右眼角因皮肤较薄且常受摩擦,本就是色素痣的高发区域,所谓“克夫痣”的出现概率纯粹符合生物学规律。网页21中受访者指出,将婚姻问题归咎于痣相实为“归因偏差”,忽视了沟通、经济等现实因素。

文化人类学者则从符号学角度解构这一现象。右眼角痣的“克夫”叙事,实质是传统社会对非常规外貌的污名化。类似案例可见于网页23列举的“苦命痣”分类,将面部不同位置的痣与命运捆绑,形成一套隐喻系统。这种系统虽缺乏科学依据,却在集体记忆中通过口耳相传获得生命力,反映出人类对不确定性的象征性掌控需求。

理性认知与文化反思

破除“克夫痣”迷思,需建立双重认知框架:一方面承认面相学作为文化遗产的历史价值,另一方面警惕其可能衍生的性别歧视。网页38提出的“相由心生”理念值得借鉴——个体的精神状态确实会外显于面貌,但这与痣的吉凶无关,而是微表情、肌肉走向等动态特征的体现。未来研究可聚焦于社会心理学层面,探讨传统痣相观念如何影响现代婚恋选择,以及如何通过科普教育消解相关偏见。

右眼角痣的“克夫”之说,是传统文化、社会心理与科学认知交织的复杂议题。它既折射出古代相学对命运解释的尝试,也暴露出性别角色固化的历史局限。在当代语境下,我们应以批判性思维审视此类观念:既不必因面相焦虑,也需警惕其潜在的污名化影响。未来可结合基因学、心理学开展跨学科研究,进一步厘清外貌特征与社会评价的互动机制,为传统文化符号赋予科学化、人性化的解读路径。