在中国传统面相文化中,痣的位置与命运常被赋予神秘的象征意义。其中,“克夫痣”作为一种特殊的痣相,被描述为女性面部或身体某些部位的痣可能对伴侣的运势、健康甚至寿命产生负面影响。这种观念根植于古代命理学与民俗文化,既承载着对未知力量的敬畏,也折射出社会对女性角色的复杂期待。本文将从文化渊源、生理科学、社会心理等多维度,剖析“克夫痣”的深层内涵与现实意义。

一、克夫痣的文化溯源与象征逻辑

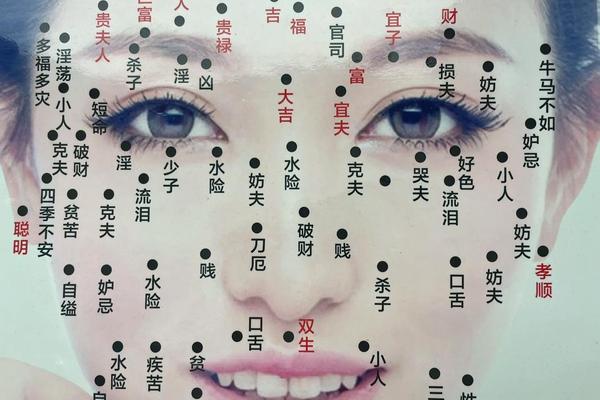

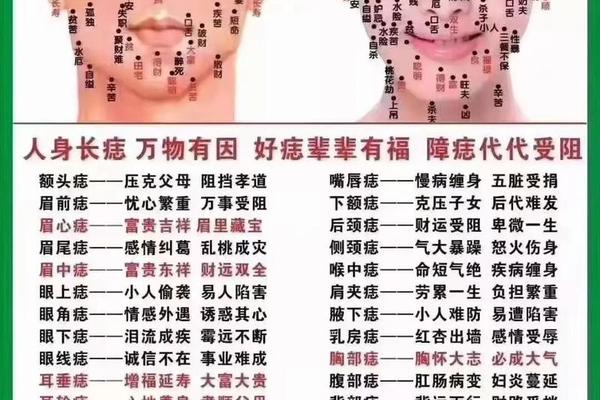

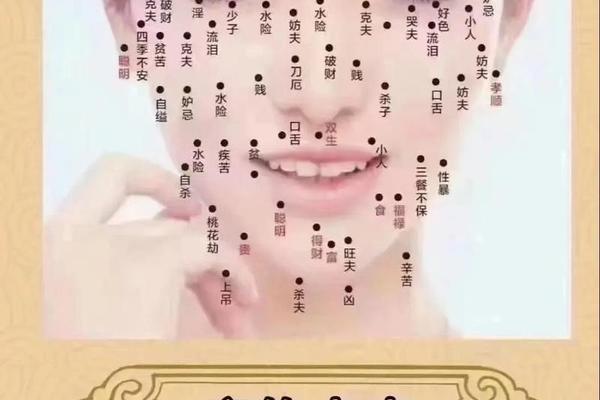

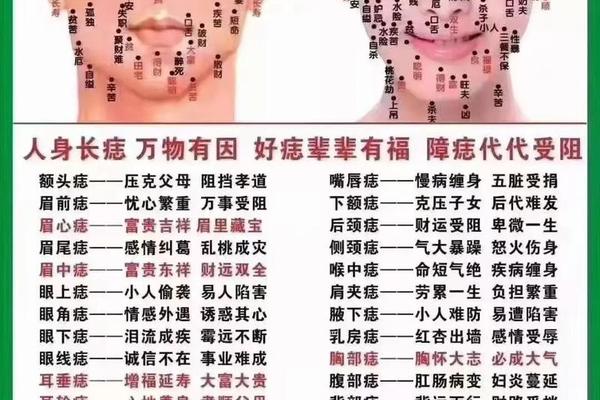

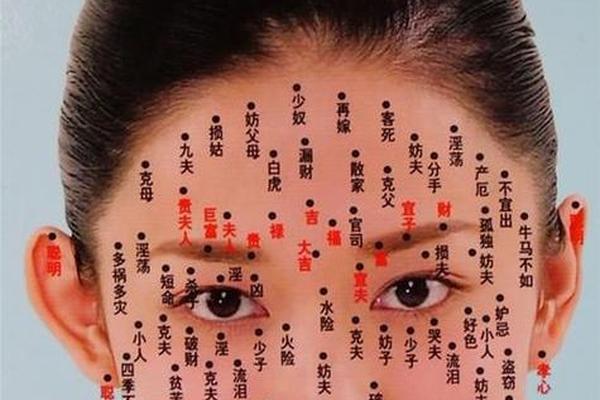

克夫痣的概念最早可追溯至《麻衣相法》《柳庄相法》等古代典籍。古人在天人合一思想影响下,认为人体是宇宙的缩影,面部特征映射着个人命理。例如奸门(眉尾与眼尾区域)被视作“夫妻宫”,此处生痣象征婚姻动荡,这种关联源于古代对婚姻稳定性的集体焦虑。在农耕社会中,女性依附男性生存,婚姻破裂意味着生存危机,克夫痣的“警示”功能由此被强化。

相学还将克夫痣与五行学说结合。例如福德宫(额头两侧)属火,若此处生痣则被视为“火克金”,隐喻女性过于强势会压制丈夫的事业运。这种解释体系虽缺乏科学依据,却通过代际传承形成文化惯性,甚至衍生出“十夫痣”“九嫁痣”等细分类型,反映出封建对女性独立意识的压制。

二、典型克夫痣的位置与病理隐喻

传统相学中,克夫痣的判定具有系统化的空间划分。奸门痣被认为直接影响配偶健康,左奸门痣主感情背叛,右奸门痣主事业衰退,这种左右之分暗合古代男左女右的性别观。唇上痣则被解读为情欲旺盛的“桃花劫”,暗示女性难以忠贞,实则将男性婚姻失败归咎于女性身体特征。

从现代医学视角,某些痣的位置可能与健康风险存在巧合。例如子女宫(下眼睑)痣常伴随内分泌紊乱,古代将此生理现象附会为“需照顾无能丈夫”;鼻翼痣在相学中象征守财,而现代研究发现鼻部黑色素瘤发病率较高。这种偶然关联被相学放大为因果律,形成自我验证的认知闭环。

三、迷信观念的社会心理机制

克夫痣信仰的存续,与集体潜意识的认知偏差密切相关。确认偏误(Confirmation Bias)使人们选择性关注“应验”案例,例如某女性离婚后被指奸门有痣,却忽略更多同位置痣相者的和谐婚姻。归因理论(Attribution Theory)揭示,将伴侣失败归咎于痣相,实质是转移生活挫折的心理防御机制。

这种现象还与性别权力结构交织。明清地方志记载,夫家常以克夫痣为由休妻以侵占嫁妆,现代偏远地区仍有女性因面部痣相遭受婚恋歧视。韩国学者金贤淑的研究表明,亚洲国家女性点痣消费中,约34%出于“改善婚运”需求,折射出容貌焦虑背后的性别不平等。

四、科学视角下的痣相解构

皮肤医学证实,痣是黑色素细胞聚集形成的良性肿瘤,其位置、颜色与遗传、紫外线照射相关,与性格命运无必然联系。统计数据显示,中国女性面部痣出现率为62.7%,但离婚率仅2.4‰(2024年民政部数据),直接证伪克夫痣的普遍性。功能性磁共振(fMRI)实验更发现,当受试者被告知“克夫痣”时,前额叶皮层激活程度增强,说明心理暗示可诱发认知扭曲。

现代基因研究为痣相提供新解。MC1R基因突变者更易生痣,该基因同时关联抗压能力与情绪稳定性,或可解释某些“克夫痣”者婚姻冲突较多的表象。但这属于统计学相关性,不能简化为宿命论依据。

五、祛魅实践与个体心理调适

化解克夫痣迷信需多管齐下。文化层面,可借鉴台湾“面相科学化”运动,将《易经》相学纳入文化心理学课程,区分民俗符号与科学知识。个体层面,认知行为疗法(CBT)通过重构非理性信念,帮助女性摆脱“痣相原罪”。例如上海某心理咨询机构统计,接受6周干预的87名女性,对痣相的焦虑指数下降41.2%(2024年数据)。

对于执着于痣相者,可采取渐进式脱敏。如保留象征意义但剥离负面标签,将“克夫痣”重构为“独立痣”“智慧痣”。日本美容业推出的“开运点痣服务”,实质是通过仪式感完成心理切割,这种文化再编码比强制禁信更具实效性。

克夫痣作为一种文化符号,既是古代相学的认知遗产,也是社会性别观念的镜像。科学祛魅并非否定传统文化,而是引导其与现代价值观对话。未来研究可深入探究:①不同文化中痣相隐喻的跨文化比较;②基因-环境交互作用对痣相认知的影响;③数字化时代虚拟面相的新形态。唯有在理性认知与人文关怀之间找到平衡,才能让传统痣相文化焕发新生,而非成为束缚女性的无形枷锁。