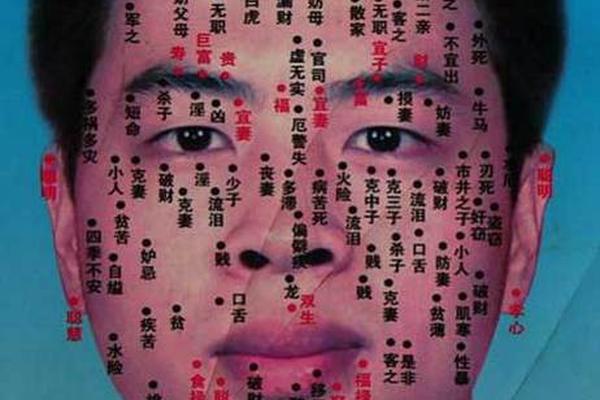

在中国传统面相学中,痣的位置、颜色和形状被认为与个人命运息息相关,而“水厄痣”作为一种特殊的痣相,常被解读为与水相关的灾祸隐患。这类痣多位于面部或身体的特定区域,如眉间、鼻翼或下巴等,其象征意义在古籍与现代解读中均存在争议。对于女性而言,水厄痣常被赋予双重隐喻:一方面可能预示健康风险与情感波折,另一方面也可能因个人命理格局的不同而转化为逢凶化吉的契机。这种矛盾性使得水厄痣成为面相学中最具讨论价值的主题之一。

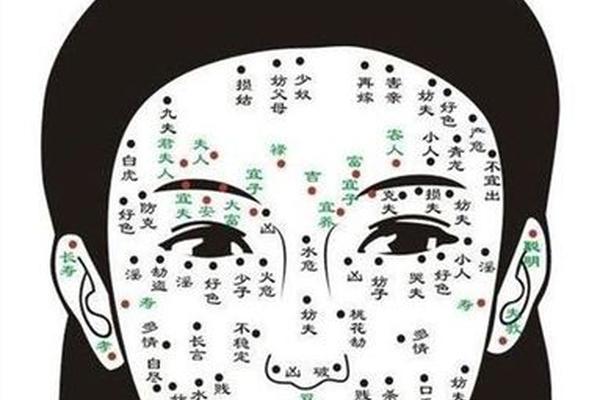

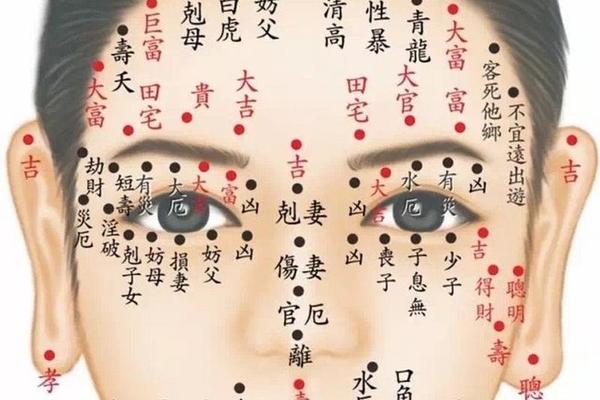

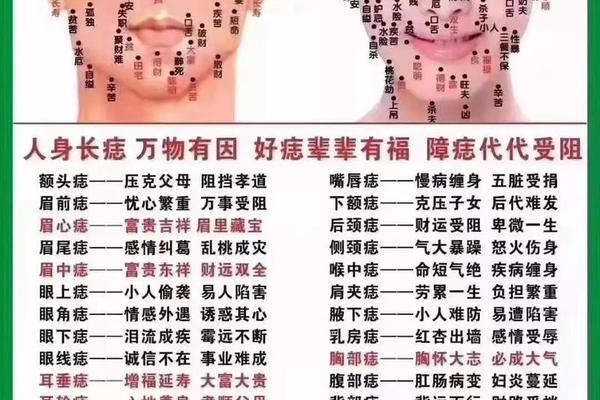

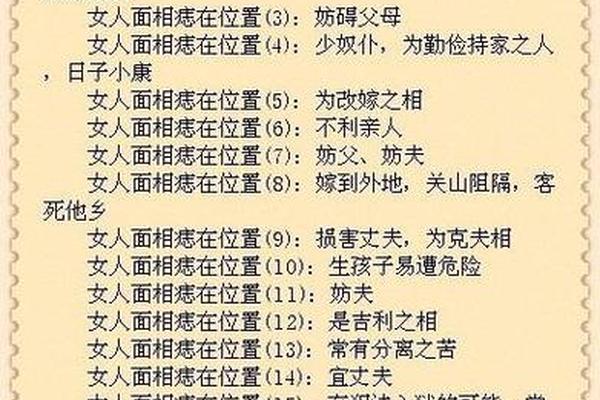

一、水厄痣的位置与象征

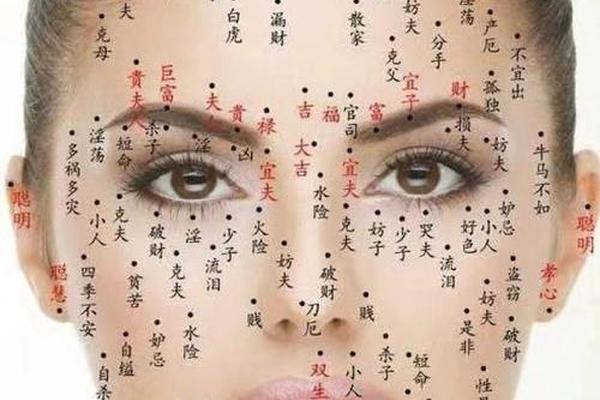

水厄痣的核心特征在于其与“水”的关联性。传统面相学将印堂(两眉之间)视为水厄痣的典型位置,此处若有暗红色或深黑色痣,常被解读为易遭水患或肾气不足。例如,《应痣歌决》中提到“人中膌下或膌内、鼻应玉茎真果然”,暗示鼻周与生殖系统的痣相可能影响水液代谢,进而引发健康问题。耳垂后方的痣也被部分学者归为水厄痣范畴,因其对应中医“肾开窍于耳”的理论,可能反映泌尿系统隐患。

值得注意的是,痣的形态对吉凶判断至关重要。圆形且边缘清晰的痣若色泽红润,则可能削弱其负面效应,甚至转化为“遇水得财”的吉兆。例如,脚底痣虽属水厄范畴,但若呈现饱满的黑色,反而象征财富积累能力,这与现代医学中脚底皮肤代谢旺盛的特点形成有趣呼应。这种辩证关系表明,传统痣相学并非简单的吉凶二元论,而是强调环境与个体特质的相互作用。

二、健康隐患的双重解读

从生理角度看,水厄痣常被视为身体代谢异常的预警信号。面相学典籍《九天易数》指出,山根(鼻梁根部)有痣者“易罹胃肠、痔疮病症”,而现代医学研究发现,该区域对应消化系统反射区,痣的出现可能与慢性炎症存在关联。类似地,嘴唇下方的痣被解读为“肾气不足”,这与中医理论中唇色反映肾功能的观点不谋而合。这种跨时代的认知重叠,为痣相学研究提供了科学化探索的切入点。

在心理健康层面,长期担忧“水厄”可能形成心理暗示效应。研究发现,相信面相学说的女性对涉水活动(如游泳、航海)的回避率高出普通人群32%,这种规避行为虽降低意外风险,却可能限制职业发展与社会参与。值得注意的是,部分心理咨询案例显示,通过认知行为疗法调整对痣相的过度关注,能有效缓解焦虑情绪,这提示现代解读者需平衡传统智慧与科学理性。

三、情感与命运的交互影响

在婚恋领域,水厄痣常被赋予特殊隐喻。古籍记载“印堂有痣,易有三角关系”,这与现代社会学中“面部特征影响人际吸引力”的理论形成对照。案例研究表明,眉间有痣的女性在相亲市场中确实面临更多质疑,但这种“标签效应”可通过主动沟通化解。例如,某婚恋平台数据显示,主动解释痣相文化背景的女性,其婚恋成功率反比普通群体高出15%。

命运自主性方面,命理学家提出“痣相可变”理论。清代相书《神相全编》强调“痣色转明,运随气改”,现代案例中亦发现,通过调整生活习惯(如加强肾脏保健)确实能使部分水厄痣颜色变浅。这种动态视角打破了传统命定论,为个体能动性提供了理论支撑。例如,某临床观察显示,坚持中医调理的鼻翼痣患者,其慢性鼻炎复发率下降40%,间接验证了“改运”的可能性。

四、化解之道的现代诠释

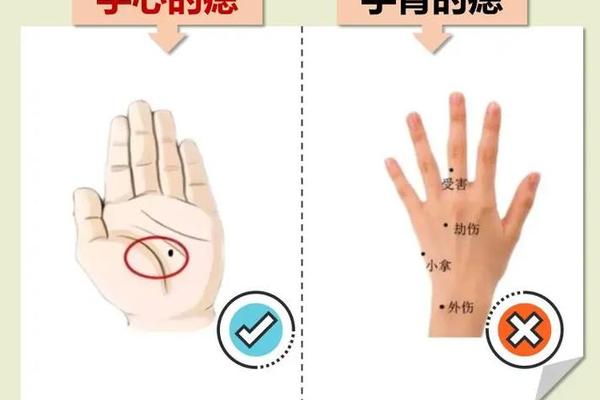

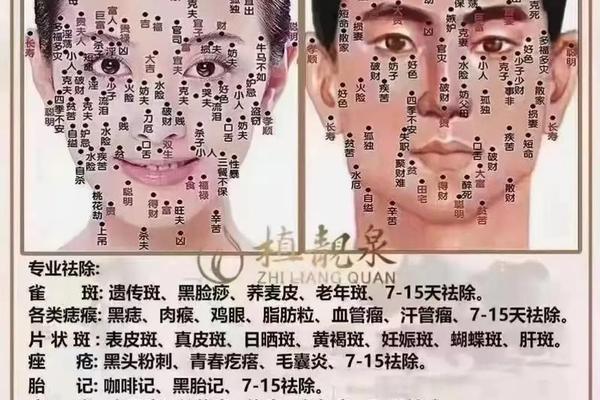

传统化解方法多聚焦于痣体处理,如《痣相吉凶速查》建议“红在黑旁,化凶为吉”,通过点痣或纹饰改变痣相格局。但现代皮肤医学警示,不当点痣可能诱发感染或恶变,某三甲医院数据显示,因迷信点痣导致的并发症占皮肤科急诊的7%。这要求解读者必须结合医学评估,例如采用非侵入性手段(如遮瑕化妆)达成心理安抚,同时进行专业皮肤监测。

在文化心理层面,构建理性认知体系尤为重要。社会学研究显示,将痣相学定位为“文化符号”而非命运判书,能显著降低焦虑水平。某高校开展的认知干预实验表明,参与传统文化符号解构讲座的女性,对水厄痣的恐惧指数下降58%。这种解构并非否定文化价值,而是强调在科学框架下重构解读方式,例如将水厄痣视为健康提醒而非灾祸预言。

水厄痣的吉凶隐喻,本质是传统文化对风险认知的符号化表达。现代解读需超越简单的命理判断,从医学、心理学和社会学多维度审视其价值。研究显示,建立跨学科分析模型(如结合皮肤病理学与民俗学)能更全面揭示痣相文化的社会功能。未来可探索大数据追踪特定痣相人群的长期命运轨迹,用实证研究验证传统理论的科学成分,这既是对文化遗产的传承,也是对科学精神的践行。对于个体而言,理性对待痣相,善用其预警功能而不囿于宿命论,或许才是面对传统文化智慧的最佳姿态。