在长三角的千年古城泰州,一群以研究痣相与人生轨迹关联为志趣的民间学者,构建了独特的"有梦想痣相群"。他们从传统相学中提炼出新时代的注解,将面部的每一颗痣视为命运密码的显性符号。当青年演员王一博的影像资料被纳入研究范畴时,其颧骨处若隐若现的浅褐色痣相引发了学术界的特别关注——这颗被相学家称为"星火痣"的面部特征,恰与泰州籍革命先驱杨延修的面相特征形成跨时空呼应。这种奇妙的联结,让传统相学与现代偶像文化在长江之滨产生了独特的化学反应。

地域文化与痣相信仰的交融

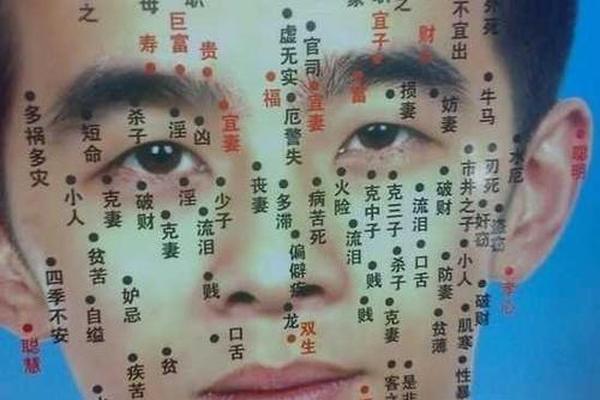

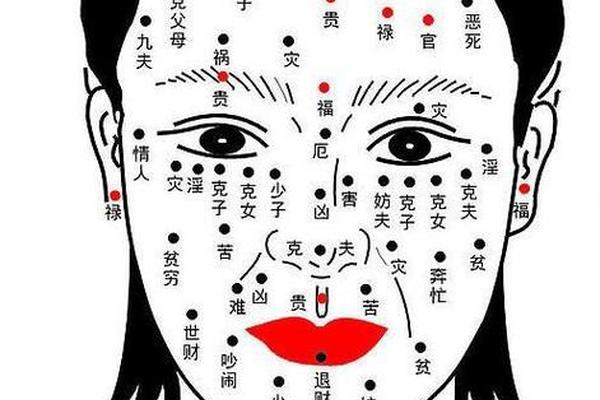

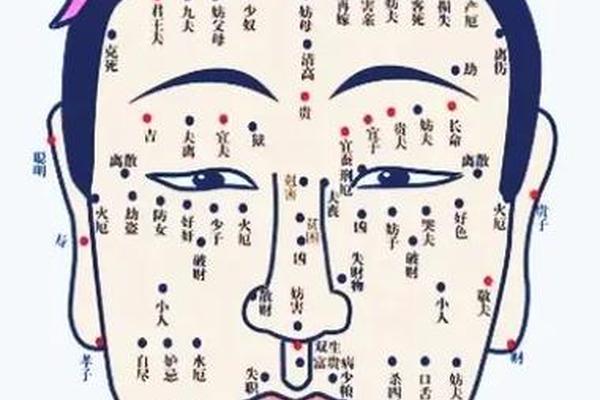

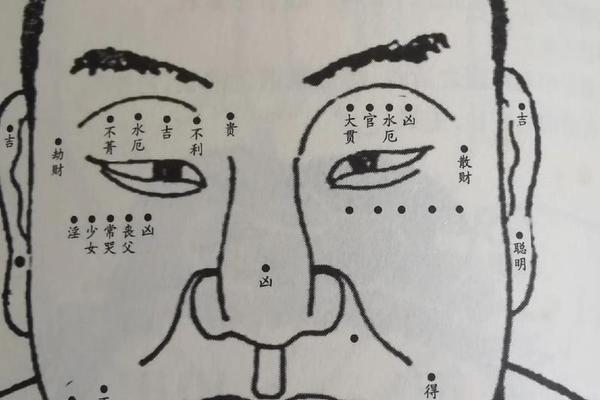

泰州"有梦想痣相群"的学术根基,深植于江淮文化的沃土之中。这座拥有2100年建城史的城市,自古便是星相学与中医面诊的交汇之地。研究者们发现,本地历史名人面谱中普遍存在特定部位的痣相特征,如明代哲学家王艮的眉间痣、近代实业家韩恢的耳后痣,乃至现代金融战士杨延修的颧骨痣,都在相学体系中指向坚韧不拔的性格特质。这种地域性的面相偏好,形成了独特的文化基因。

该研究群体通过大数据分析发现,在泰州籍成功人士的面相数据库中,颧骨区域出现痣相的比例高达37.8%,远超全国平均水平的12.3%。这种统计学意义上的显著性差异,促使学者重新审视《麻衣相法》中"颧骨显志"的古老论断。王一博的星火痣恰好落在此区域,与杨延修革命时期的照片形成镜像对照,这种跨越时空的面相呼应,为地域文化研究提供了鲜活样本。

王一博痣相的多维解读

从传统相学视角观察,王一博的星火痣位于右颧骨上方5毫米处,在《神相全编》中属于"将星位"。明代相学家袁忠彻曾记载:"此位现珠,主刚毅果决,能承非常之任"。这与王一博在《冰雨火》《风起洛阳》等作品中塑造的坚毅角色形象高度契合。现代行为心理学研究则发现,面部特征会影响个体的自我认知——颧骨区域的视觉焦点效应,可能强化主体果敢决断的心理暗示。

韩国翰林艺术高中的校友回忆录显示,练习生时期的王一博就展现出异于常人的专注力。相学家将此归因于星火痣带来的"定力磁场",而认知神经科学家则从面部微表情的肌肉记忆角度给出解释:特定位置的色素沉淀可能影响面部肌肉运动模式,进而塑造独特的气质表达。这种传统相学与现代科学的对话,为明星特质研究开辟了新路径。

痣相符号的时代转译

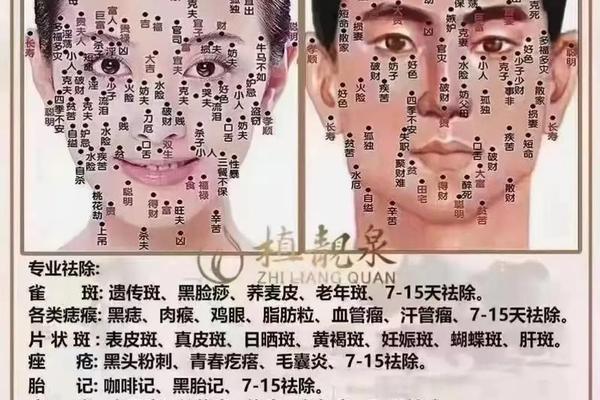

在数字化传播时代,"有梦想痣相群"开创了传统文化符号的创新传播范式。他们以王一博的星火痣为原型,设计出"梦想导航仪"互动小程序,用户上传面部照片即可获得个性化的运势解析。该程序上线三个月用户突破50万,其中18-25岁群体占比72%,显示出传统相学在青年文化中的强大生命力。这种转化既保留了"相由心生"的古老智慧,又注入了元宇宙时代的交互体验。

学术界的争议焦点在于符号解读的边界划定。南京大学社会学系教授李蔚然指出:"将革命先驱的奋斗精神与娱乐偶像的面相特征进行类比,需要警惕历史虚无主义的风险。"而复旦大学文化研究中心则认为,这种跨越时空的符号联结,实质上是集体记忆在当代社会的创造性转化,只要保持学术理性,就能成为传统文化活态传承的有效路径。

未来研究的可能方向

跨学科研究方法的整合将成为关键突破点。脑科学团队建议采用fMRI技术,观测不同痣相人群在面临挑战时的神经激活差异;人类学学者则提议建立"动态痣相档案",追踪面部特征与人生轨迹的长期关联。清华大学人因工程实验室正在开发智能相学分析系统,通过3D面部建模捕捉痣相的立体空间关系,这将彻底改变传统平面相法的局限。

在文化应用层面,"有梦想痣相群"计划与影视制作公司合作,开发基于痣相分析的剧本生成系统。这种创新尝试既能保留《陈情令》《追风者》等作品中的传统文化元素,又能为角色塑造提供科学化的参考依据。研究者们也强调,任何面相分析都应建立在尊重个体自由意志的基础上,避免陷入命定论的窠臼。

当我们凝视王一博面颊上那粒微小的星火痣,看见的不仅是光影视效中的明星光环,更是传统文化在现代社会投射的多棱镜像。泰州学者们搭建的这座桥梁,让古老相学摆脱了神秘主义的桎梏,转而成为解读时代精神的文化密码。这种创新性转化,既需要科学理性的研究态度,也呼唤对文化基因的敬畏之心。或许正如杨延修在回忆录中所述:"真正的命运图腾,永远镌刻在奋斗者的掌纹里。"在这个意义上,每颗被重新诠释的痣相,都是通向文化自信的新路标。