在人体皮肤上,痣的存在极为普遍,但当这种色素沉积出现在等私密部位,甚至伴随肉芽状增生时,往往引发女性的深度焦虑。这种特殊的皮肤表现既可能与生理性色素痣相关,也可能暗藏病理性风险,更在传统相学与现代医学的交织中形成认知迷雾。本文将从多维度解析痣与肉芽增生的成因体系,为科学认知提供系统性参考。

一、生理与病理的成因分析

部位的痣本质属于色素痣范畴,其形成机制与皮肤其他部位的色素痣具有同源性。黑色素细胞在真皮与表皮交界处的异常聚集是主要成因,这种聚集可能受到遗传因素(如家族性黑色素瘤病史)、激素水平波动(尤其是孕期或口服避孕药期间雌激素变化)以及局部摩擦刺激等综合影响。值得注意的是,该部位长期处于湿润密闭环境,表皮屏障功能相对薄弱,使得痣细胞更易受到微生物定植或机械刺激。

当色素痣表面出现肉芽状增生时,病理机制则呈现多样性。临床观察显示,约60%的肉芽增生属于良性组织增生,可能源于反复摩擦导致的慢性炎症反应,或毛囊炎、皮脂腺囊肿等继发感染。但仍有部分病例需警惕恶性转化,特别是当肉芽伴随边缘模糊、颜色驳杂(如红褐相间)、表面渗液时,可能与早期黑色素瘤相关。研究表明,生殖器区域的黑色素瘤虽仅占皮肤恶性肿瘤的1%,但其五年生存率显著低于其他部位。

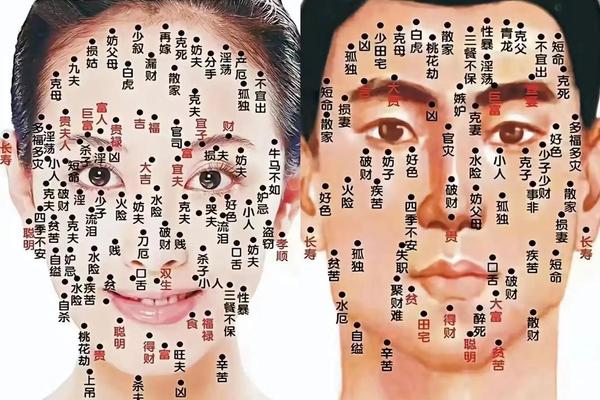

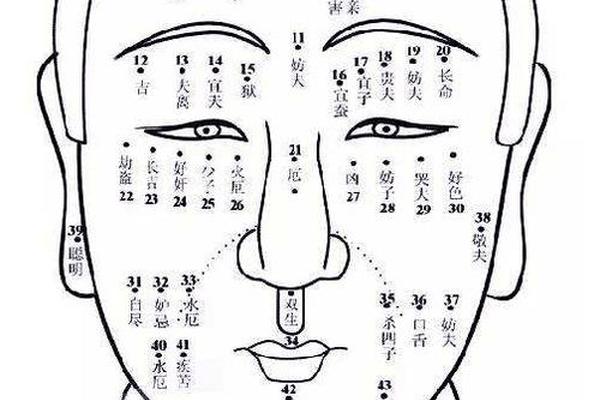

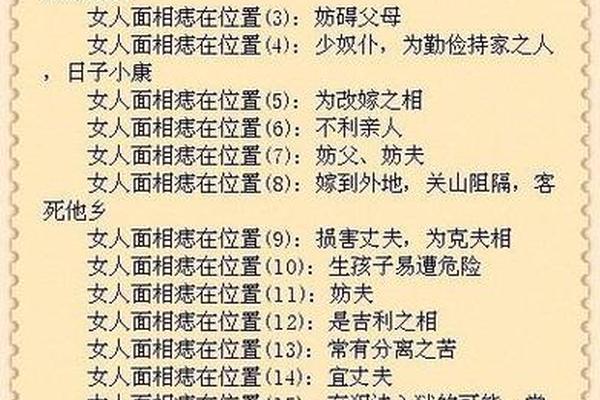

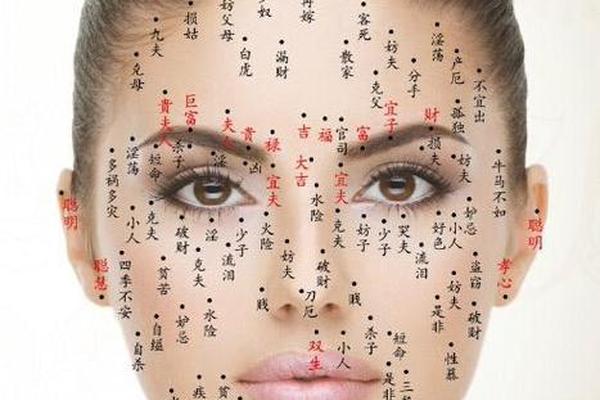

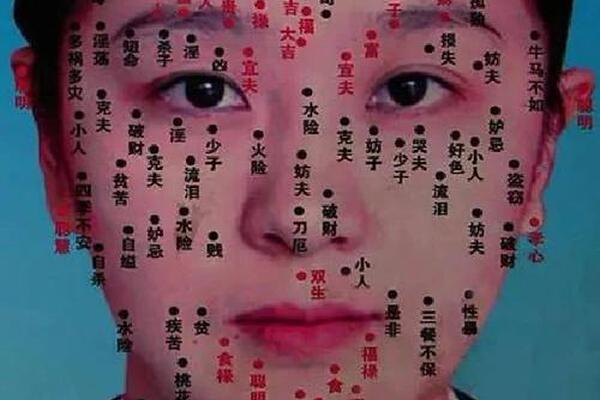

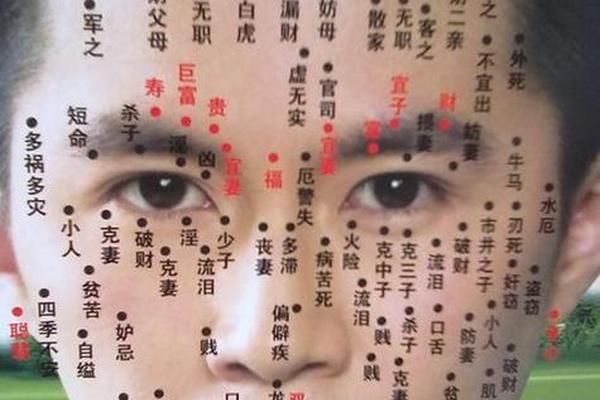

二、传统相学的文化阐释

在东方传统相学体系中,痣相被赋予特殊象征意义。《麻衣相法》等典籍记载"隐处生朱砂,主贵不可言",将痣视为"贵气痣",认为其预示着旺盛的财运与生育能力。这种文化认知导致部分女性即使发现痣体变化也拒绝就医,转而寻求民间化解之法,如佩戴特定饰物或进行风水调理。

现代医学视角下,这种文化符号系统与临床实际存在显著冲突。相学强调的"痣色红润为吉,暗沉为凶"的论断,在皮肤病理学中恰恰相反——红色改变可能提示血管增生或炎症反应,而传统认为吉利的凸起型痣体,其恶变风险较平坦型增加2.3倍。这种认知差异导致部分患者错过最佳诊疗时机,某三甲医院统计显示,因相学观念延误治疗的病变患者占门诊量的17.6%。

三、现代医学的应对策略

对于稳定型痣,临床主张"观察优先"原则。建议每月通过镜检观察ABCDE特征:不对称性(Asymmetry)、边界模糊(Border)、颜色不均(Color)、直径超6mm(Diameter)、进展演变(Evolution)。值得关注的是,该部位自查存在技术难度,建议使用带照明功能的医用检查镜,并保持自然解剖体位观察。

手术干预需严格掌握适应症。激光祛除虽创伤较小,但复发率达38%,且可能刺激潜在恶性细胞。目前更推荐完整切除活检,特别是对于直径>5mm或存在毛发生长的痣体,病理确诊率可达99.2%。术后管理方面,新型生物敷料可将感染风险从常规纱布的12%降至3%,配合脉冲光治疗可使瘢痕增生发生率降低67%。

在健康认知转型期,建立科学的疾病观尤为重要。建议医疗机构联合人类学专家开发文化敏感性健康教育方案,将传统相学符号转化为健康警示标志。未来研究可深入探索HPV感染与生殖器色素病变的关联机制,以及表观遗传学在痣细胞恶性转化中的调控作用,为早期预警提供分子标记物。

通过多维度解析可见,痣与肉芽增生既是生物医学课题,也是社会文化现象。破除认知误区需要医学证据与文化阐释的创造性融合,这既是对个体健康的守护,更是对科学精神的践行。