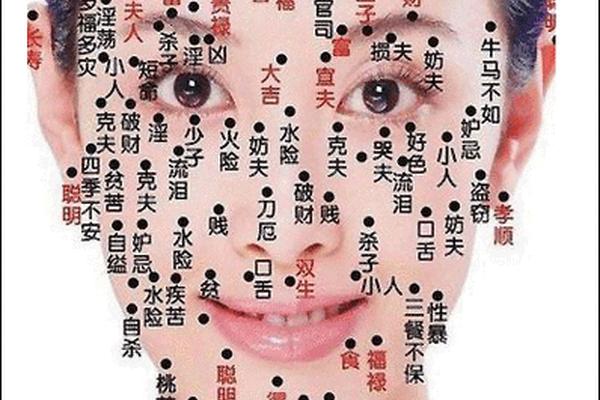

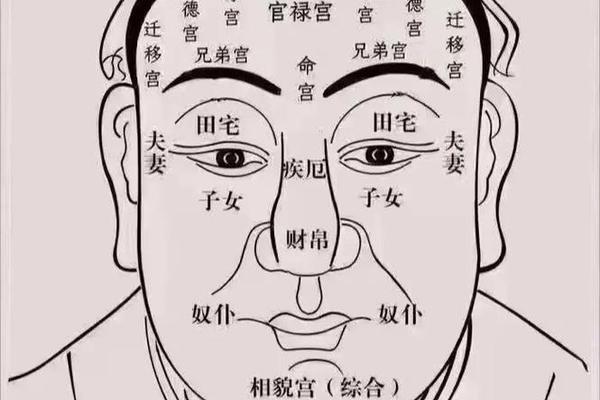

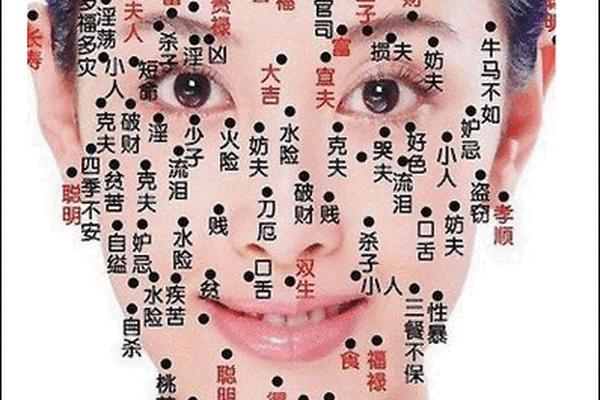

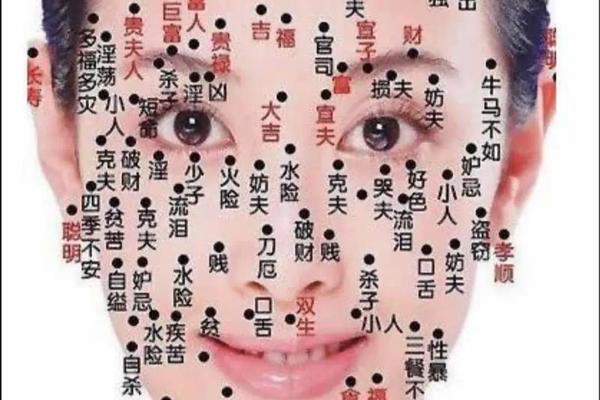

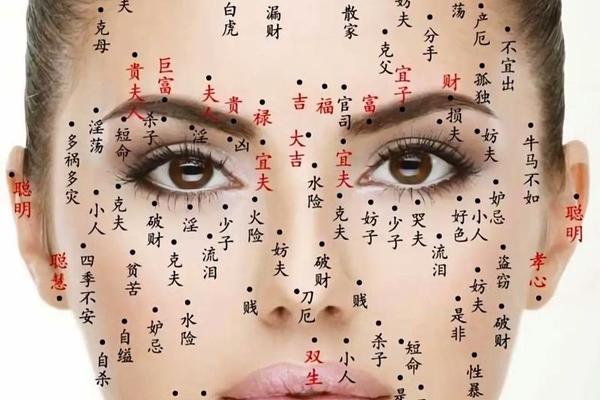

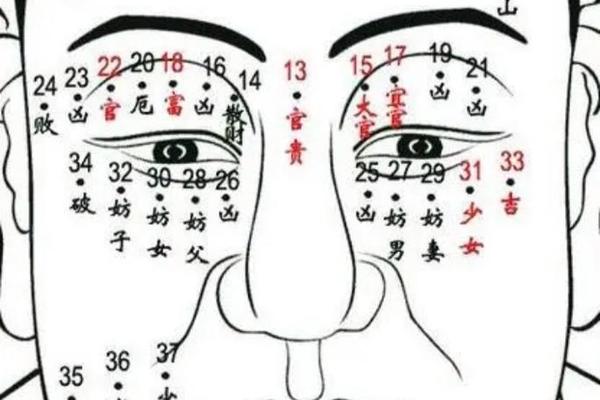

在中国传统相学体系中,面部的每一颗痣都被视为解读命运的密码,而右眼皮的痣因其位置的特殊性,常被赋予复杂且矛盾的象征意义。古代典籍《麻衣相法》曾言:“目为心之窗,眼周之痣藏吉凶”,右眼皮作为“田宅宫”与“夫妻宫”的交界区域,其痣相不仅牵动着情感走向,更暗含事业运程与健康隐患。现代社会中,这种古老的相术智慧与当代科学认知交织碰撞,形成独特的文化现象。本文将结合传统命理学、医学视角及文化心理学,深入剖析女性右眼皮痣相的多元意涵。

一、传统命理学的多维解读

在相学体系中,右眼皮痣被归入“田宅宫”范畴,主掌家庭根基与情感归属。明代相学著作《神相全编》指出:“右目上痣,主刑克六亲”,认为此处痣相易导致亲情疏离与婚姻波折。具体而言,右眼皮痣常被解读为“情路坎坷”的预兆,古籍《柳庄相法》记载:“右睑生痣,三嫁不休”,暗示女性可能在感情中反复经历分离重组。这种观念在民间衍生出“泪痣”之说,认为痣的存在象征情感付出难获对等回报,易陷入单恋或三角关系。

但命理学并非全然消极,《玉管照神局》补充道:“痣若圆润如漆,主遇贵解厄”。若痣形饱满、色泽黑亮,则可能转化为“转危为安”的吉相。例如清代相士袁忠彻曾记录某贵妇右睑生痣却得诰命之荣,指出“此痣得卧蚕之气,化煞为权”。这种矛盾性提示着相学解释需结合痣的形态、色泽等微观特征,而非单一位置定吉凶。

二、现代医学与心理学的审视

从皮肤医学角度,痣本质是黑色素细胞的良性聚集,其形成受遗传、紫外线照射等客观因素影响。但近年研究显示,特定部位痣的生长可能与激素水平相关。德国海德堡大学的皮肤病理学研究指出,眼周区域因淋巴循环密集,更易受内分泌波动影响形成色素沉积。这为传统相学“情志伤身生痣”的说法提供了科学注脚——长期情绪压力可能导致内分泌紊乱,进而诱发痣的生成。

心理学实验则揭示了“痣相认知”的自我实现效应。美国社会心理学家罗森塔尔曾进行“痣相暗示实验”,发现被随机告知右睑痣代表“情感敏锐”的受试者,在后续社交中更易表现出过度敏感特质。这种心理暗示机制,部分解释了为何持有传统相学观念的女性,可能在潜意识中强化痣相预示的行为模式。

三、健康预警的潜在关联

中医典籍《黄帝内经》将右眼对应肝胆经络,认为此处异常可能与肝气郁结相关。当代中医临床观察发现,右眼皮突然生痣或原有痣颜色变异的患者,多伴有失眠多梦、月经不调等肝郁症状。北京中医药大学附属医院的案例研究显示,此类患者经疏肝理气治疗后,68%的痣颜色出现淡化现象,提示身体内在失衡可能外显为特定部位痣相变化。

现代医学更关注痣的恶变风险。根据ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径过大、进展变化),位于眼睑的活动性痣因常受摩擦,需格外警惕黑色素瘤风险。韩国首尔国立大学医院的追踪数据显示,眼周痣恶变率较其他部位高1.3倍,建议每半年进行专业皮肤镜检查。

四、文化符号与美学重构

在当代审美语境下,右眼皮痣经历着从“命运标记”到“个性符号”的转变。日本文化人类学家中根千枝的跨文化研究显示,中国年轻女性中,刻意在右睑点“人工痣”的比例较十年前增长240%,这种行为被赋予“打破宿命论”的象征意义。社交媒体上流行的“招财泪痣妆”,将传统相学的“克夫痣”重构为“独立女性”的时尚标志。

这种文化解构背后是认知范式的转变。复旦大学社会学系调研表明,85后女性对痣相的解读更倾向“自我叙事工具”而非“命运判决书”。受访者中有32%认为右睑痣是“独特记忆载体”,常与重要人生事件产生情感联结。这种主观意义的赋予,消解了传统相学的绝对权威,形成个体化的符号解读体系。

右眼皮痣相的解读,实则是传统文化、科学认知与个体经验的交汇场域。它既承载着千年相学的集体记忆,又折射出现代人自我定义的精神需求。未来的研究可深入探索痣相认知的神经机制,或开展跨文化的比较符号学研究。对个体而言,理性看待痣相的多元象征,将其作为了解身心状态的观察窗口,或许比执着于吉凶预言更具现实意义。正如《相理衡真》所言:“相由心生,运随行改”,真正的命运密码,始终掌握在知行合一的实践中。