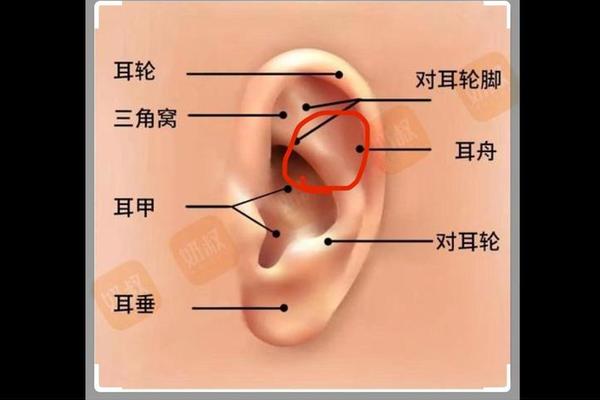

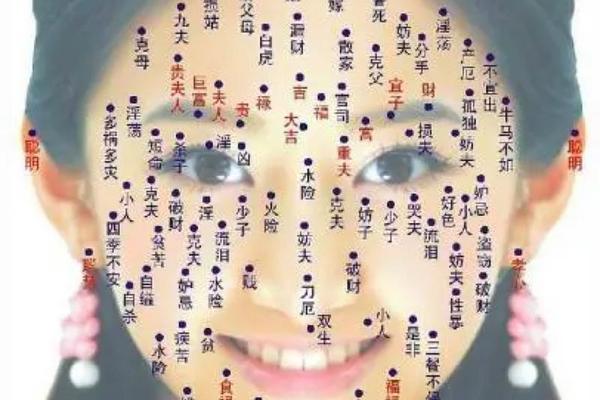

在传统相学中,耳朵被视为人体“外肾”的映射,其形态与痣相常被赋予性格、命运乃至健康的隐喻。耳轮主外,象征个体与外界的关系;耳垂主内,关联福气与晚年运势。例如,耳轮上若有清晰圆润的痣,常被解读为贵人运旺盛,而耳垂的痣则被认为与财富积累相关。

从现代视角看,这种分类或许带有主观色彩,但其背后隐含的观察逻辑值得推敲。明代相书《麻衣神相》曾提到:“耳为采听官,痣显则吉凶可察。”具体而言,耳轮前端的痣多与早年机遇有关,而后方的痣则可能暗示中年后的转折。例如,耳轮中段若出现暗红色痣,传统相学中常被视作需警惕健康风险的信号。

不同位置的痣相解读

耳朵可细分为耳廓、耳门、耳垂等多个区域,每一处的痣相均有独特寓意。耳廓(外耳边缘)的痣通常与行动力相关。例如,左耳廓上方的痣被认为代表创造力突出,而右耳同位置的痣则暗示执行力强。这种左右差异或源于传统文化中“左为阳,右为阴”的哲学观。

耳门(耳道入口处)的痣则多与沟通能力挂钩。《相学通解》记载,耳门有痣者“言辞机敏,善解人意”,但若痣色偏黑且形状不规则,则可能指向易受流言困扰。临床心理学研究曾提出,耳部皮肤的异常色素沉积或与压力激素水平波动有关,这为传统解读提供了部分科学佐证。

科学视角的痣相验证

现代医学认为,痣的本质是黑色素细胞聚集,其形成受遗传、紫外线暴露等因素影响。某些研究发现,耳朵的痣出现频率与内分泌系统存在微弱关联。例如,美国《皮肤病学杂志》2018年的一项研究指出,耳垂痣较多的人群中,甲状腺功能异常比例略高于平均值,但这一结论仍需更多数据支持。

尽管如此,科学与传统并非完全对立。中医典籍《黄帝内经》提到“耳为宗脉之所聚”,认为耳朵与全身经络相连。若耳部某区域反复出现痣或斑点,可能提示对应脏腑的亚健康状态。这种“全息理论”与当代反射区医学的某些观点不谋而合。

文化意义与现代思考

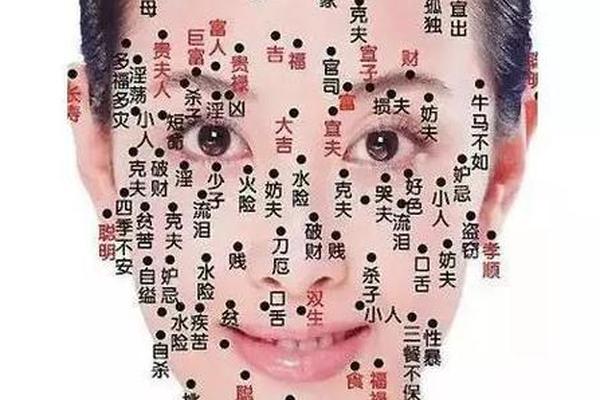

痣相学在东亚文化中具有特殊地位。韩国相学家李丞责在《面相密码》中强调,耳朵痣相需结合整体面相分析,单一特征不可断吉凶。例如,耳垂饱满且带痣者通常被认为财运佳,但若鼻梁低陷,则可能削弱此征兆的效力。这种系统化思维,体现了传统相学对复杂性的认知。

在当代社会,年轻人对痣相的关注逐渐转向自我认知工具。社交媒体上流行的“痣相测试”,本质是将传统符号转化为心理暗示。正如人类学家玛丽·道格拉斯所言:“身体标记是社会意义的载体。”耳朵上的痣,既可以是命理符号,亦可成为个体构建自我叙事的切入点。

总结与未来展望

耳朵痣相的解读,是传统文化与人体观察经验的交织。从耳轮的贵人运到耳垂的财富隐喻,这些说法虽缺乏严格科学依据,却反映了古人对生命规律的朴素探索。现代研究提示,某些痣相特征或与健康存在潜在联系,这为跨学科研究提供了方向。

建议未来学者可采用大数据技术,收集不同地域人群的耳部痣相数据,并与基因检测、健康档案进行交叉分析。公众应以理性态度看待痣相文化——既不必全盘否定其文化价值,也需避免陷入宿命论误区。毕竟,无论痣相如何,个体的选择与行动始终是命运最重要的变量。