在现代社会,点痣已成为一种常见的美容行为,人们既希望通过祛除面部瑕疵提升容貌,又对点痣后可能出现的生理反应(如痂皮不脱落)或传统痣相学的影响心存疑虑。这种矛盾背后,既涉及医学与民俗的交锋,也反映了人们对健康与美学的双重追求。本文将从科学视角与传统文化两个维度,探讨点痣后痂皮不脱落的应对策略,并分析其与“痣相”的关联。

痣相与命运的关联辨析

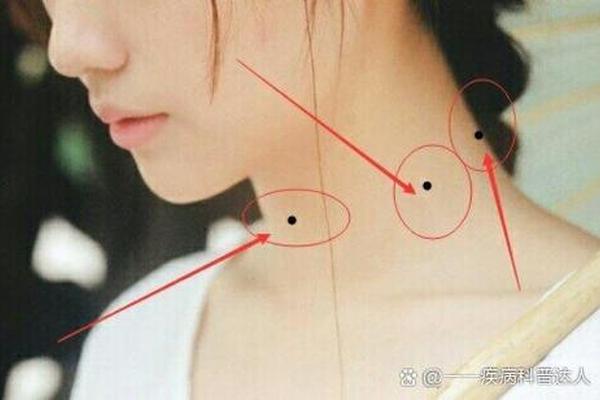

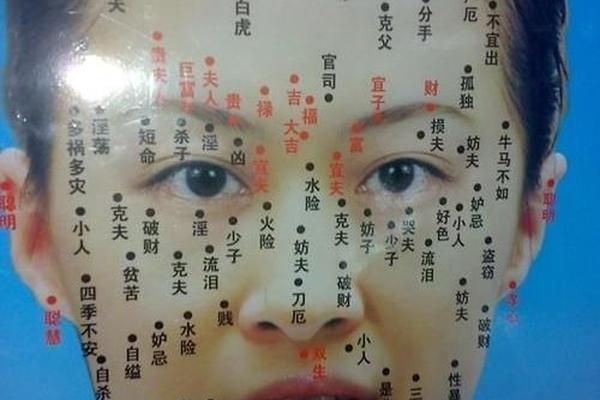

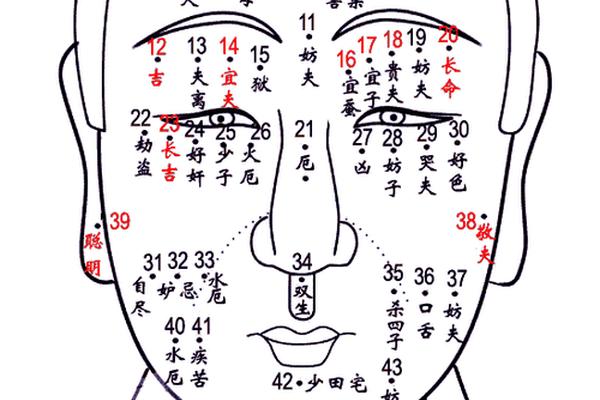

传统痣相学认为,痣的位置、颜色与形态暗藏个人命运密码。例如,额头痣象征智慧,唇周痣寓意口才,而胸口痣则被视作“富贵痣”。这种观念导致部分人担心点痣会破坏“吉痣”的运势,甚至引发“破财”或“贵人流失”。现代医学明确指出,痣的本质是皮肤表层的黑色素细胞聚集,其形成与遗传、日晒等生理因素相关,与命运无直接因果联系。

值得注意的是,痣相学的“吉凶”判断缺乏科学实证。例如,网页40提到“额头痣代表贵人运”,但临床中额头痣的病理特征与其他部位并无差异。事实上,反复激光刺激或不当祛痣反而可能增加恶变风险,这与“保留吉痣”的传统观念形成矛盾。医学界建议优先评估痣的健康风险,而非迷信痣相。对于确有恶变倾向的痣(如边界模糊、快速生长),手术切除是唯一安全选择。

痂皮不脱落的医学解析

点痣后痂皮通常7-14天自然脱落,但部分患者可能出现延迟现象。根据网页17、19、21的研究,痂皮滞留的常见原因包括:个体代谢差异、护理不当、感染或操作过深。例如,瘢痕体质者因皮肤修复能力弱,易出现痂皮增厚;而频繁触碰伤口或过早沾水则可能导致细菌感染,延缓愈合。

应对策略需分阶段实施:

1. 早期干预:若术后1-2周痂皮未脱落且无红肿,可通过热敷加速局部血液循环,或使用重组人表皮生长因子凝胶促进修复。

2. 感染防控:出现渗液或疼痛时,需立即用碘伏消毒并涂抹抗生素软膏(如莫匹罗星),避免炎症扩散。

3. 专业处理:超过3周仍未脱落者,可考虑激光磨削或微晶换肤术,通过物理刺激清除坏死组织。临床数据显示,规范护理可使90%的延迟性痂皮在4周内解决。

美学与健康的平衡之道

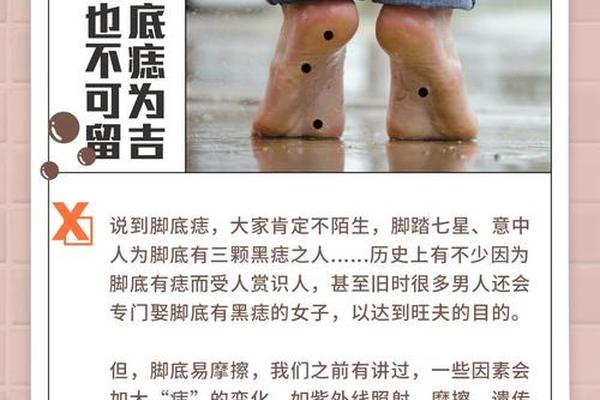

点痣的决策需权衡美观需求与健康风险。网页47强调,手足、腰部等易摩擦部位的痣因长期刺激更易恶变,建议优先处理;而面部平坦的交界痣若稳定无变化,则可保留。从技术选择看,激光适合浅层痣,但深度难以精准控制,复发率约20%-30%;手术切除虽留疤风险低,但成本较高。

术后护理的关键在于“三防”:

传统观念与现代科学的对话

痣相学在民间仍有广泛影响力,但其解释体系与医学证据存在冲突。例如,网页40提及“胸口痣影响财运”,但医学案例显示,该部位痣因内衣摩擦反而恶变率较高,更需关注病理特征。这种矛盾提示,公众教育需采用“双轨制”:一方面尊重文化信仰,另一方面普及ABCDE法则(不对称、边界、颜色、直径、演变)等科学自检方法。

未来研究可探索两大方向:一是通过大数据分析痣的位置与健康预后的关联,验证传统痣相的合理性;二是开发更精准的祛痣技术(如AI辅助激光深度控制),减少复发与瘢痕。

总结与建议

点痣行为交织着医学理性与文化感性:从健康角度,需以病理特征为决策核心;从美学角度,应选择正规机构并严格护理。对于痂皮脱落延迟,多数可通过规范护理解决,切忌自行处理。传统痣相学可作为文化参考,但不可替代科学诊断。建议公众在祛痣前进行皮肤镜检测,术后定期复查,从而实现“安全变美”的目标。