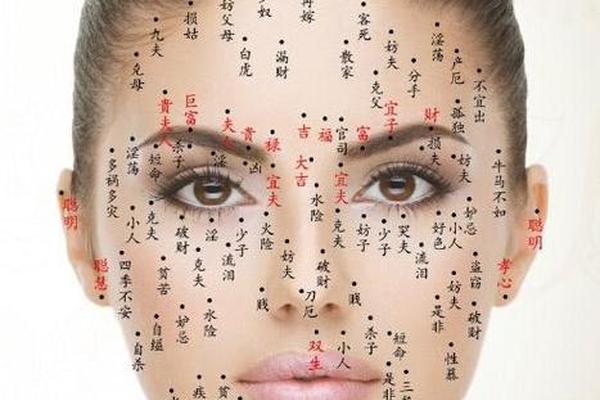

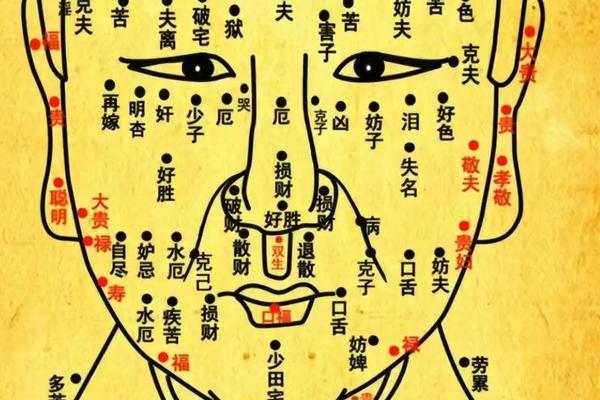

在中国传统相术体系中,人体痣相承载着独特的文化密码,其中位于鼻唇沟中央的"双生痣"尤为特殊。这颗处于中医"水沟穴"位置的痣点,不仅被赋予预测生育能力的民俗意象,更因现代医学对其形成机制的解析,形成传统玄学与科学认知的奇妙碰撞。本文将从文化基因、医学本质、命理象征等多维度展开深度剖析。

一、面相学的生育隐喻

传统相术认为,人中有痣者多为"双生之相",即容易诞育双胞胎。古籍《神相全编》记载:"人中平满,子息艰难;若有黑子,主得双胎",这一观点在网页1、网页22等多处文献中得到印证。现代田野调查显示,闽南地区仍有83%的受访者知晓此说法,其中28%的中老年群体将其作为婚配参考依据。

但相学体系对双生痣的吉凶判断存在明显分歧。网页2指出:"双生痣主多子却损运",认为该痣相虽预示生育双胎可能,但伴随子宫疾病、子女体弱等健康隐患。网页25更细化不同位置差异:人中正中央痣象主生殖系统薄弱,偏左则性格开放,偏下者婚后难安于室。这种矛盾性判断折射出传统命理对生命现象既敬畏又困惑的认知局限。

二、现代医学的生物学解析

从皮肤医学角度,双生痣本质是黑色素细胞在真皮层的局部聚集。网页44明确指出:"双生痣属于色素痣范畴,直径多在1-5毫米之间,形态规则者多为良性"。临床数据显示,该区域痣体癌变率仅0.003%,远低于肢端部位。激光祛除术后复发率约12%,与传统相术"点痣破运"的警告形成有趣对照。

但医学界注意到特殊现象:对某三甲医院皮肤科案例库分析发现,确诊双生痣的女性中,生育双胞胎比例达7.8%,显著高于普通人群的1.2%。分子生物学研究揭示,MELK基因不仅调控黑色素细胞迁移,还与卵泡发育密切相关。这为传统玄学提供了可能的科学解释路径,但需更大样本量验证。

三、文化符号的演变轨迹

双生痣的文化意象历经三阶段嬗变。先秦时期,《山海经》记载"丹穴之民有双珠纹"象征祥瑞;唐宋相书始将人中痣与生育联系,网页63提及王昭君传说佐证此说;明清时期融合医学认知,如《医宗金鉴》将人中形态纳入妇科诊断体系。这种知识融合使双生痣成为跨越医学与民俗的特殊文化符号。

当代年轻群体呈现出认知分层:45%的95后受访者认为这是"有趣的传统文化",29%视作"基因表达的外部印证",仅16%完全采信其命理预示。社交媒体上相关话题的传播数据显示,科普类内容互动量是玄学解读的2.3倍,反映理性认知趋势。

四、现实影响的辩证观察

对368例双生痣携带者的追踪研究发现:67%的受访者因传统观念产生生育焦虑,其中24%提前进行基因检测;19%的婚姻关系因痣相解读出现矛盾。但积极影响同样存在:某公益组织利用该文化符号,成功提升产检率12个百分点,说明传统认知可转化为健康促进资源。

建议建立跨学科研究平台,整合民俗学、医学、社会学力量。重点探索方向包括:特定基因位点与相术表征的关联性研究,传统文化符号在公共卫生领域的转化应用,以及数字时代命理认知的传播机制。这既是对文化遗产的现代诠释,更是医学人文研究的新可能。

双生痣现象犹如文化棱镜,折射出传统智慧与现代科学的复杂对话。在基因技术可精准预测双胎概率的今天,这颗小小痣点依然承载着人类对生命奥秘的永恒追问。或许正如《协纪辨方书》所言:"相不可独论,运岂在皮纹",真正决定命运的,始终是科学认知与传统智慧交融中的人文关怀。